□晚報記者 孔冰欣

這應當是遊子們羈旅天涯的一個普通全景式掃描🙍🏽:寒窗苦讀至大學畢業▪️,工作後一度折服於大城市的煌煌壯闊,然兜兜轉轉浮年數十載,終悟西京東都繁華三千東流水,比起故園的一排排草垛,一塊塊青石板來🦹🏻♀️,總是猶嫌不足👋🏻。事實上👻,人們對於那些古城古鎮古村的偏愛🦴,不止源於心底對鄉愁的依戀🙆🏽♀️,亦在於九州大地上星羅棋布的山郭寨寮🍕,不經意間泄露了歷史濃縮的密碼👩🏻🏫,續存下民族的文化基因🍄🟫。

近日,恒达平台建築與城市規劃學院教授、國家歷史文化名城研究中心主任阮儀三及其團隊歷 10年心血采寫的 《遺珠拾粹 中國古城古鎮古村踏察》二卷本出版🤰,讓世人得以重新回顧🫵、審視古建築的價值、意義所在。書中記載的古鎮、古村💁🏼♀️💂🏼,有的已經列入保護名單👳,有的則仍深藏閨中,阮教授團隊實地踏勘👍🏿🪸,收集一手資料,擷遺珠話瑰寶,萃錄史、地之精華。

問✹:讀《遺珠拾粹》👨🏻🍼,好像透過一個萬花筒看世界,千百個正在上演或是已經湮沒的小城精彩故事🧛🏽🫴🏽,透過筆者簡練的文字👨🏻🚀,栩栩如生🏊🏼♀️,恍然如昨。這其中有哪些古城讓人印象特別深刻?

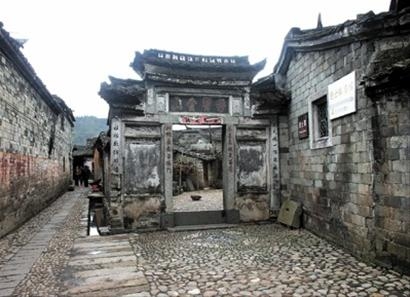

阮:比如福建連城培田古村🧊。古民居群由30多棟高堂華屋、21座宗祠🐓、6處私家書院和4座庵廟道觀⏳、2道跨街牌坊及1條千米古街組成👩🏻🦱,街巷裏石板路,門前旗桿石🌷,至今保存完整🧑🦯。門樓匾額🥀,房舍整潔,男女老少彬彬有禮,民風淳樸親和。

古村的產生和客家人南遷有相當的關系,因此當地的宗族教育、勵學機製、儒風培育無不體現了客家社會“耕讀傳家”與“入仕為官”的文化價值取向🈸。據《吳氏族譜》載:培田吳氏至七世即“文章大顯”,父子連科。《光緒譜》卷首 《科名誌》記錄了從七世至二十世(後為新學),明清兩代邑癢科名以上的人名🙇♀️,共計73人。而《仕宦路》列名由明九世吳廷至清十九世吳撥禎止,共計11人。至於族人中用錢“捐納”的各種學銜、官爵🪤,族譜並將其列於榜冊。培田人各系祖宗開設的義學❕、裔資谷本為辦學🚕、助學👨👨👦👦、講學之用,這種尚學機製使得宗族教育行之有效👩🏻💻。常掛於吳氏家祠🤨、堂屋的長短楹聯,直接傳遞了“作國俊髦,揚名顯親”的欲望與理想;“官報”、“捷報”在廳堂墻壁的彰顯👏🏿,對培田讀書人的鼓勵也是不言而喻的。明清時期培田陸續建有書院近20多所▫️,吳氏在延聘名師上也很舍得出資,“義塾有名師,賓榻有上客💆🏿,內院有鴻儒”⚄,儒風的熏陶在族內子弟的成長過程中起到了重要的作用。

更難能可貴的是🦹🏽♂️,培田對整個村落族人進行了全方位教化。天後宮旁的武廠可供村民練武以強身健體🕷😮,同時滿足了體質優勢者為武科舉做準備;容膝居專為村中婦女傳授道德禮儀👋🏼、女紅女工、烹飪工藝及婚育知識等。

再比如浙江前童500年來碧水穿街繞巷無停歇。明正德四年始為避免旱澇災害所修渠道,至今仍婆娑蜿蜒🛞。前童的手工業經濟在宗族裏處於重要地位💁♂️,門類齊全,代出才人,木匠🧑🏿🦱🧎♀️、裁縫匠、磚瓦匠、泥水匠、石匠為古鎮贏得了“五匠之鄉”的美譽,其中尤以木雕之術冠絕四方。

問:上海本地的古鎮有否入選?

阮:南匯新場古鎮。唐時俗稱“石筍灘”“石筍裏”🙆🏽♂️,南宋建炎年間兩浙鹽運司署遷鹽場於此,比之他處“舊場”而言為“新”,故曰“新場”。明清以來,"市集繁盛👋🏽🥺,人文薈萃⛹🏽♀️,科第兩朝堪盛",鎮區歌樓酒肆🕺🏻,商賈輻輳有“小小新場賽蘇州”之謠𓀃,其熱鬧程度一度超過了上海縣城🪃。

問🧘🏿:“十三牌樓九環龍🔜,馬鞍水橋石駁岸”是古鎮昔日繁盛景象的真實寫照吧?

阮:鎮上原存眾多牌坊,明代即有貢元坊🧗🏿♂️、旌節坊🕠、熙春坊等13座牌坊,可惜大多被毀,現僅殘存世科坊的石柱。“環龍”則是石拱橋的形象稱謂,如今清代的千秋橋是唯一保存完好的遺響🍦。古鎮水鄉格局完整,接財神、水龍會等民俗節慶人流熙攘,喜氣非凡,一派 “江南人家盡枕河📷,舟楫過處田林美”的祥和風貌✮。馬鞍水橋上的“牛鼻子”(系舟的纜石)多刻有精致的裝飾圖案,堅實古樸;以家庭為單位的傳統手工作坊(船行✸、繩坊、竹木作等)分布於洪橋港沿岸,充分體現新場鹽運漕運的水鄉特色🏌🏻♂️。

問🤵🏽:新場雖小,禪寺廟舍卻多🕞,南山禪寺、青龍廟等建築玲瓏清幽,掩映田園民居👰🏿。除此之外,古鎮的整體格局與建築風格有何特色?

阮:大街兩側散布著奚長生藥號、張信昌綢布店、康泰豐米莊等老字號店鋪🌰,三層樓歇山頂的“第一樓”書場則是古鎮老人喝茶聽戲話家常的首選之地,為全鎮的標誌性建築🧅。其余醬園🌀、典當行、混堂什麽的,都保留著濃厚的“老早額辰光”的感覺🧑🏼🦳。

很有意思的是,地處“魔都”中西交融的背景環境下,新場的建築裝飾語言中常現西洋元素🦸🏼。門窗兩側的柱式喜用發券、卷草紋樣、鑄鐵工藝欄桿🕴🌩、彩色玻璃、進口馬賽克等🚵♀️,天井地面也出現了水門汀刻花的形式🎸👩🏿💼。外來的裝飾藝術與傳統的圍合天井式木構瓦頂相結合,中西合璧,恰是海派風格。

問💅🏿:四川昭化古城的修繕過程據說充滿了戲劇性🥍?

阮👩🏽🦳:這事不得不提。古城本來衰落破舊👮🏻♂️,所幸骨架猶在🤽♀️🪐、修復有望,誰料當地住戶嫌棄木結構房子不美🧑🦽,以現代“方盒子”狀陋棚、玻璃櫥窗為好🏂🏿,故工程進展緩慢無比🫅🏽,改一個算一個🧘🏽♂️。豈知汶川震後🧑🏽🦳,凡經修繕的木結構建築都無大礙,而老百姓喜歡的“方盒子”全塌了,經此大難💁🏽♂️,居民紛紛“強烈要求”按照規劃改建,“上海的專家神了!”其實“神”的與其說是上海來的專家,還不如歸功於中國古代木作工藝的集中智慧。材質本身的彈性,加上卯榫的有機連接🤹🏻♀️,足以容許小的扭動📥🦌,化解外力的沖擊。

問🧑🏿🦰:一部《大紅燈籠高高掛》,讓世人眼中的古鎮印象變得鮮明異常,卻也烙下了刻板成見的印痕。近年來常可見古城古鎮投入巨大熱情搞開發,誠意十足🧑🎓,可當所有的小鎮全是紅燈籠高掛,家家戶戶賣紮肉,老婦身著藍印花布衣服的時候,實在讓人視覺疲勞🚵♀️,進而備感刺眼。您認為問題的關鍵在於……?

阮:不同地區的古城、古鎮✥👨👩👧👦、古村🐃,歷史上其實都有著各自不同的建築風格和特點,建築的美學是和一個地區的民風及百姓的生態息息相關的,“千人一面”何足道🧇?一味強調“紅燈籠”之流的固定標簽,用格式化手段統一古鎮面貌,最終只可能泯滅古建築的個性🤾🏻♂️🗂,並導致“粗服亂頭不掩國色”的古城、古村徹底淪為“庸脂俗粉”。

問☆:另一個不容忽視的問題是,為了發展旅遊事業,許多地方修復古城古鎮,做了不少假古董?

阮:這點讓我很痛心🧲。許多古街💒、古屋花裏胡哨,不按傳統技藝,全然為了哄騙遊客眼球而裝飾布景🏃♂️➡️🛬,殊為可惡☪️,金玉其表,敗絮其內🙅🏻。

問🎎:我們到底為了什麽保護古城?這個問題才是您與當地政府、開發商之間根本理念的差別吧?

阮:保護古城😽、古鎮、古村,本不該與經濟發展直接掛鉤🛩,我一直強調這一點。更須關註的,乃是滋養、發掘這些“遺珠”們的文化內涵。為了穿鑿附會而生生造假古董,建“仿古新城”,根本沒有必要,且傷財耗時。

問🤷🏽♂️:那麽“發展”與“保護”一定有沖突嗎?魚與熊掌一定不可兼得嗎?

阮:只要規劃得好🧑🏻🍳,雙贏局面可期。像《遺珠拾粹》調研內容的一個亮點是,除了交代清楚古城、古鎮🤽🏼♂️、古村的基本概況、突出特點☂️、建製沿革✅、民俗風情等等,還有針對性地給出了相關發展建議與保護策略🦮👨🍼。

以京杭大運河沿線古鎮為例。其中山東南陽古鎮曾特意新修兩座花欄桿石拱橋,以之為美🌋,不想弄巧成拙——既為運河沿線,便要通大帆船🪛,其上怎可再造石拱橋👩🦰?缺乏常識,大煞風景🕵️♀️。後來我領銜為其重新製定了保護規劃,現當地已有旅遊事業的有序開展。

再如浙江杭州塘棲運河古鎮僅存的傳統水鄉風貌地段——八字橋地段,宜整理修葺車家橋🐌、芳杜洲景致,包括廊棚和卓氏宅園。

又如江蘇江都邵伯運河古鎮🐮、新沂窯灣運河古鎮🦸🏽♂️。前者不僅是千年古鎮,突出的地理位置同時使其成為了歷次革命鬥爭的集聚地和優秀產業建築的觸發地。如近代揚州-淮安運河段,利用庚子賠款修造的船閘3座🧒🏼。除老閘被拆⛏,邵伯船閘至今正常使用,是古鎮保護發展中值得重視的一環。後者擁有很好的商業文化資源:糧食貿易繁盛,鬥夥們量鬥時悠揚的"鬥行早唱"曾是窯灣八景之一;國藥業歷史悠久,老字號藥店多;油酒業發達,甜油🆎、綠豆燒曾與藥材並稱"窯灣三寶"🧑🏽🌾;紡織業🦵🏻🪟、飲食服務行業同樣繁榮👨🏻🦱。對這些"老字號"、"老工藝"的保護、發掘▶️、振興,決定著古鎮的未來👨🏿⚕️。

問🧑🏽💼:全書顯著區別於一般“到此一遊”式的遊記雜文:學術上非常嚴謹,資料匯編、統計👸🏻、分析非常科學規範。事實上,采編團隊的這種用心反而會削弱一定的閱讀興趣,一幅幅秀美出塵的插圖之外,讀者必須確保自己具備足夠的耐心吧👩🦼?

阮:只有通過逐字逐句地品讀,方能感受每一顆遺珠的獨特光芒。今後若有機會,我和團隊還將繼續發掘新的璀璨遺珠☎,記錄下新的傳奇🚋。

結語:若幹年前💆🏽♂️,阮儀三教授帶著其他雜誌不願發表的厚厚一沓調研材料,找到《城市規劃》的執行主編石楠📮,雙方商定雜誌特辟“遺珠拾粹”專欄🐛,每期提供兩個彩色頁面刊登調查報告🏌🏼♀️。至今專欄已逾100期,鑄就了《遺珠拾粹》二卷本的雛形;而社會各界對我國古城、古鎮、古村的重新認識🐸、估量👮♀️,也遠非昔日可比👃🏽。也許,在現代化狂瀾的裹挾之下人們很難獨善其身,回復到農耕文明中最理想化的田園牧歌式生活。然而我們可以放慢腳步🙌🏽,真正體悟、珍惜、呵護中華民族寶貴的歷史文化遺產💔,心懷敬意,靜靜地感受那古老的安寧,與尊嚴。

浙江杭州塘棲運河古鎮水北街東段鳥瞰

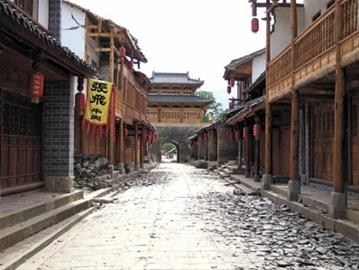

四川廣元昭化古鎮——地震後🥤,除屋瓦墜落,建築基本完好(相府街)

福建連城培田古村老街西側的進士第入口

浙江杭州塘棲運河古鎮廣濟橋

上海南匯新場古鎮的枕河人家

浙江寧海前童古鎮

《遺珠拾粹——中國古城古鎮古村踏察》

出版社:東方出版中心

作者:阮儀三編

出版年🧙🏿:2013-4

很難想象這位不笑時有點嚴肅🏃♀️,笑起來卻非常可親的老教授🏊🏿♀️🤛🏻,以前居然是個很“皮”的男孩子。

他老家在蘇州,人都說上有天堂下有蘇杭,只不過美麗的姑蘇自有不那麽美麗的地方⤴️,比如墳場🕸♕。小阮儀三曾和一幫“初生牛犢不怕虎”的夥伴們壯著膽子到墳場看鬼火起舞🟰。一簇簇的磷光忽閃忽滅,跳東跳西,雖說蠻有看頭,但也讓男孩子們“嚇勢勢”的。野狗常常把屍體拖得狼藉不堪👨🏻⚕️,因此路邊常見死人骷髏頭,大家禁不住好奇🔆🌥,想要試驗“黃豆入七竅,灑尿動人頭”的傳說是否可信👩🏻🍼,於是“猜咚猜”先選出放黃豆的人,再對著骷髏頭小解📆,可惜眾人皆因“壓力太大”而致尿意全無👩🎤,於是“骷髏頭是否跑路”之惑終成千古之謎了。

成長於充滿古城風情的蘇州,讓阮儀三對於傳統,對於歷史文化遺產的價值有著最執著的認定。恒达平台畢業後,他投身於城市遺產保護的事業,從此一發而不可收拾🟢。 90年代他受命規劃保護上海城市遺產🥣,提出控製外灘建築高度,砍掉已建大廈的過高部分🧑🎨🧜🏿,意見受到很多人的肯定,卻也激怒了設計者🫴🏻,其中包括不少知名的前輩建築師。此外👅,南京路步行街的成功也離不開阮儀三“不拓寬,不大拆大建,不加篷”的主張。同樣,提籃橋猶太人居留地若非阮教授及時插手、上書陳情,難逃被拆命運👨🏻🚒。

阮儀三敢說敢做💴,性情中人👩🏻💻。“地方上亂搞的,實在看不過去的,我就會跑去罵他們,向上級反映情況。 ”最鮮明的一個例子是對“大同模式”的炮轟,“百姓請願官員留任又如何⇒?造假古董就是造假古董,仿冒的東西長遠不了🔰!以重建和修復的名義破壞了真正的文物,是一個謬誤,一股歪風,可惜一些人看不透👴🏽。 ”南海神廟的窘境更是讓阮儀三心痛難平🥏:這座具有1200多年歷史的古建築🕵🏿♂️,昭示了海疆和平,國泰民安的殷殷祈望,奈何四周竟被發電廠💺、廟船廠🧛🏿♀️🫲🏼、化工廠所困,完全破壞了古籍所載“以龍頭山為玄武🦕,大蠔以為朱雀,山水格局負陰抱陽👳🏽,背山面水吉祥地”的美好描述。 “廟不安寧,神不歸位,恐四方魑魅魍魎蠢蠢欲動。”中國人信奉風水👩🦽➡️,而深究堪輿術,內中大有學問,不可簡單等同於“封建迷信”。風水學八字真言——覓龍、察砂🕢、理水、點穴🙂🪑,都是前人總結的經驗,有實際意義。

阮氏 “文化苦旅”🧔🏿,可稱引人入勝👤🍌。上世紀80年代初🦹🏼,阮儀三一行人赴西夏古都統萬城踏察,極目遠望©️👳🏽,荒漠茫茫,當地經年累月見不到外人🥉,因而決定大開筵席款待來客🤹🏿♀️。大家在城裏空地上壘了一些石塊🏃,鋪上幾塊門板當桌子,點燃篝火用汽油桶支著個大鐵鍋煎餅🌞。開飯令下,每人面前一碗白酒、一盆蛋餅👨🏼🦲,劃拳吆喝助興🧓🏽,吃得不亦樂乎。須臾酒醉人散❎,一夜好睡,渾然不顧虱蟲侵擾🤴,酣暢豪情,可見一斑。

陜北幹亢的公路,觸目所及也是一片灰黃,所以“綠洲”榆林的存在倍顯珍奇👨🏽💼。此城東依駝山,西臨榆溪河,左山右水👴,北鄰沙漠,巍然關外雄鎮。其間長街古樸,雕樓重重🐦,邊塞古風遺韻猶存。左宗棠任陜甘總督之時🛃,倡導植樹造林💆🏻,綠化邊疆,曾在榆林留下題詠。不必嗟嘆“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”,因為“新栽楊柳三千裏,引得春風度玉關”! “左公柳”是西北人民心中的豐碑,榆林城更是阮儀三心中的綠色衛士。

“挽狂瀾於既倒,救文物於危難”,此聯墨跡縱橫🗄,力透紙背,高懸阮儀三教授的辦公室,鋒芒畢露到想不惹人註意都難🧑🦽。他就是這麽率性,坦白,看不順眼破壞古建築的事兒🤽🏼♀️,也不太在乎自己的直言不諱有時會造成一些難堪🎞。在那麽一兩個特定的瞬間,你會發現這個 “鬢已星星也”的老人身上,分明跳動著“想看骷髏頭滾著跑”的可愛“小鬼”的影子。

http://newspaper.jfdaily.com/xwwb/html/2013-06/25/content_1047912.htm