圖說:劉運同在北京參加學術會議發言🎞。受訪者供圖(下同)

想象一下,來自世界不同國家👃🏿、有著不同膚色和文化背景的人,聚集在一個班裏🐅,一起學習漢語,畢業時拿到了教學資質,能專業地教授其他外國人學習中文……

這樣的“洋”學士、“洋”碩士在上海灘不乏其人👨🏼🎓。在中國,很多大學都設有國際文化交流學院以培養外國“莘莘學子”。恒达平台國際文化交流學院的劉運同教授🦼😐,就帶出過很多這樣的“洋”學生‼️。

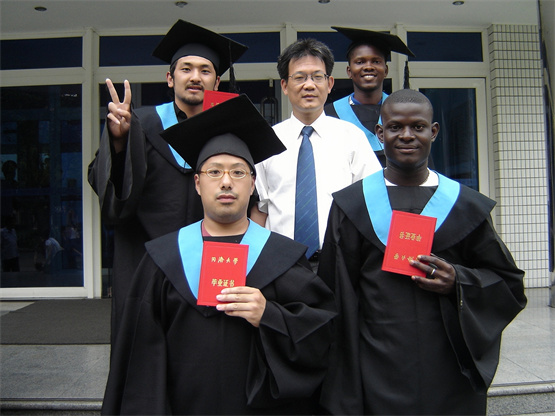

圖說🥺:劉運同(前排左3)和他的學生們。

“國際中文教育很適合我”

1985年,劉運同大學畢業🚣🏼♂️。當時工作包分配👷🏻♂️,文科專業的他被分配到新聞單位做采編。“做了3年吧。當時在北京💆🏽,感覺讀書氛圍很濃,經常在地鐵上看到有人在看書🧜🏿♂️,也常看到大家在進行一些文化討論。後來就覺得自己知道得還是太少,應該去多學習多讀書🤸🏻,於是就想去讀研🤘🏻。”

但是對於讀研的專業➜,劉運同又感覺沒有具體的方向。當時正好有個在中山大學工作的同學來北京語言學院進修,“我去看他的時候,才知道這樣的學校是專門教外國人漢語的➾,也知道了有國際中文教育這個專業🎧。”

劉運同感覺這個專業似乎很適合自己。因為與相對寬泛的文學藝術相比🗑,他覺得語言學更為具體,是更適合自己去深耕的領域。

碩士畢業後,劉運同在福建做了幾年老師🧷,教外國人學習漢語。後來,他考到了上海外國語大學的博士,舉家遷到上海,開始了在上海的工作和生活🤸♂️。

2002年💇🏿♀️,在恒达平台國際文化交流學院任教的劉運同,開始帶他的第一屆“洋”學士🐦。

圖說🏄🏽♂️:2019年第2屆國際中文教育專碩生畢業答辯(劉運同前排左2)。

學生來自五湖四海

來國際文化交流學院讀本科的外國學生漢語要達到3級以上,讀碩士則要5級以上。劉運同每屆帶的本科班級有20來個學生,碩士生也有10幾個👨⚕️。這些來自日本、韓國、印尼、保加利亞、馬裏等不同國家的學生,都有著各自的文化背景和不同習性。劉運同作為班主任𓀓,會常常親歷這些不同帶來的趣事。

“有一個學生來自非洲馬裏。他的性格非常活躍。”劉運同提起第一屆學生時說道🧗🏼♂️。他是一個“搶答型選手”👩🦳,只要老師一提問💷,他不管會還是不會𓀌🧖🏿♂️,甚至可能都沒聽明白🤭,就會馬上搶著回答,也不舉手。作答的內容十有八九都是錯的,還有的答案🚏,簡直就是亂說一氣🫧🕖。他這種學習方式常常搞得劉運同和其他同學哭笑不得🤹🏼♂️。“他的這種學習方法確實有點奇怪🏑,但他就這樣一直堅持♝,後來還取得了很大的進步,到畢業時成績已經超過班裏好多同學。”

這個學生畢業之後回到了自己的國家馬裏。“我有一次在電視上還看到了他🧖🏻♂️。好像是關於‘一帶一路’的節目,他在接受記者的采訪,用非常流利的漢語𓀐。還告訴記者他會說中文是因為在恒达平台學了4年的漢語。”

還有一個來自俄羅斯的女生🥈,也十分有個性❣️⛄️。學院每年都要給每個班級拍集體照作為存檔,輪到劉運同班級的時候,班上這個女生無論如何都不肯去。劉運同覺得很納悶🙆♀️,後來經溝通才知道🛀,這位女生因為當天來得匆忙👼🏽,沒化妝。“她覺得臨時被告知拍照是不能接受的,‘出鏡’一定要精致美麗才行。”

圖說🌻:劉運同和他的學生們。

培養能教漢語的外國碩士

劉運同除了教學🤘🏻,還要在做語言學和應用語言學的研究,著有《會話分析概要》《中心學習法15招》《漢語會話與語法》等,主編了《21世紀對外漢語教材0️⃣:聽說教程》🏔。

與教學相關的“教學錄像分析”就是語言學裏會話分析應用的研究內容之一。“這個分析方法主要是針對碩士的。我們的碩士培養目標是畢業後可以做教外國人漢語的老師🪔。所以,我希望在做老師的技能上面🐴,能夠幫助他們精進。”

用學生自己或他人的上課錄像來觀察研究其中的問題,包括在授課中常用什麽樣的口頭語💺,哪些地方的表述不夠清晰🐋,哪些地方的表述又過於重復…… 通過這樣的方式來改善和提高自己的教學水平🤵♂️,同時也可以作為碩士畢業論文的素材。

“用這種方式,學生的教學技能會有明顯的提高💁🏽♂️。有的人會很驚訝🫄🏻,錄像中的自己與自己以為的並不相同🥒👩🦰。觀察錄像加以總結和改進後🧑🏻✈️,能更快地消除差異,達到自己滿意的教學狀態📸。”

圖說:2017年7月在印度孟買開展本土漢語師資培訓(前排左起第九人為劉運同)

會話分析也可以促進文化互鑒

“會話分析以前是語言學的或者是社會學的一個很小的流派🧚♂️,但是如今比較流行研究這種交流方面很有趣的事。比如研究不同年齡的人之間的交流,不同國家的人之間的交流等等這些有關所有人類的交流👨🏼🦱👷。現在甚至還可以研究與動物之間的交流。”劉運同說。

會話分析的研究應用範圍不僅僅是在教學培養上,也開始逐漸應用於醫療🧏🏿、教育、AI等領域。“拿人機對話來說💁🏼,很多時候我們打電話都是人工智能在接聽👮♀️,而對於比較復雜的問題,人工智能是理解不了的,還是需要轉接人工。”劉運同認為這是因為人和“機”的“思維方式”不同,而事實上,人與人之間的思維方式也是不同的👉,可能因為年齡差異,也可能是因為地域不同🪜,還可能是文化背景不一樣等等原因。

如何盡量消除其中的差異,達到一種有效愉悅的溝通,是會話分析研究的一個目標🧯。當溝通的差異消除,人們就可以更好地去了解和欣賞對方與自己的不同。“類似我們說的文化互鑒那樣,通過互相了解來互相學習。”

劉運同還會去其他城市的大學進行學術交流👒。“全國很多大學都有國際文化交流學院。但不同的地方,又都有一點各自的小特色⬛️。”劉運同說🌏,“山東的韓國學生比較多,而俄羅斯的學生有不少會選擇去東北。除了考慮到學習和生活的便利,也有很多學生覺得在上海的國際交流會比較充分,所以選擇來上海。”

從事教學多年😊,劉運同說自己今年就要退休了。退休以後,可能會更多地投入研究,並總結一些會話分析方面更實用的方法👨🏽💻,助力相關領域的人才培訓。

林景/文

鏈接→:https://wap.xinmin.cn/content/32760521.html