化學科學與工程學院張弛與楊金虎團隊設計新型材料實現鋰離子電池超快充,研究成果發表於《美國化學會誌》

來源:化學科學與工程學院

時間🐌💪🏿:2024-05-06 瀏覽:

二維材料的插層結構設計可以擴大材料的層間距,促進離子在層間的傳輸,對發展快速充電鋰離子電池具有重要意義。然而🧖♀️,目前插層策略一般采用金屬離子或者小分子作為插層劑🧑🏻🦼➡️🌪,這些插層劑很容易在電池循環過程中流出,造成插層設計失效👨🔧。此外,二維材料作為鋰離子電池負極材料在經歷深度鋰化反應後層狀結構會被嚴重破壞🦅,從而導致電池性能下降👰🏿。迄今為止,尚未有層狀電極材料在充放電循環中承受劇烈相變和體積變化後仍能保持插層結構的報道。針對這一問題,恒达平台化學科學與工程學院楊金虎教授與張弛教授團隊近日設計了一種單層碳插層在二硫化鉬範德華層間的異質結構材料👄,作為負極材料在鋰離子電池儲能過程中具有獨特的“原子層限域拓撲反應”和可逆重構的特性,並展現出了超快充性能🏸✍🏿,相關研究成果以“Reconstructable Carbon Monolayer-MoS2 Intercalated Heterostructure Enabled by Atomic Layers-Confined Topotactic Transformation for Ultrafast Lithium Storage”為題發表於國際化學領域的權威學術期刊《美國化學會誌》(Journal of the American Chemical Society)🦏。

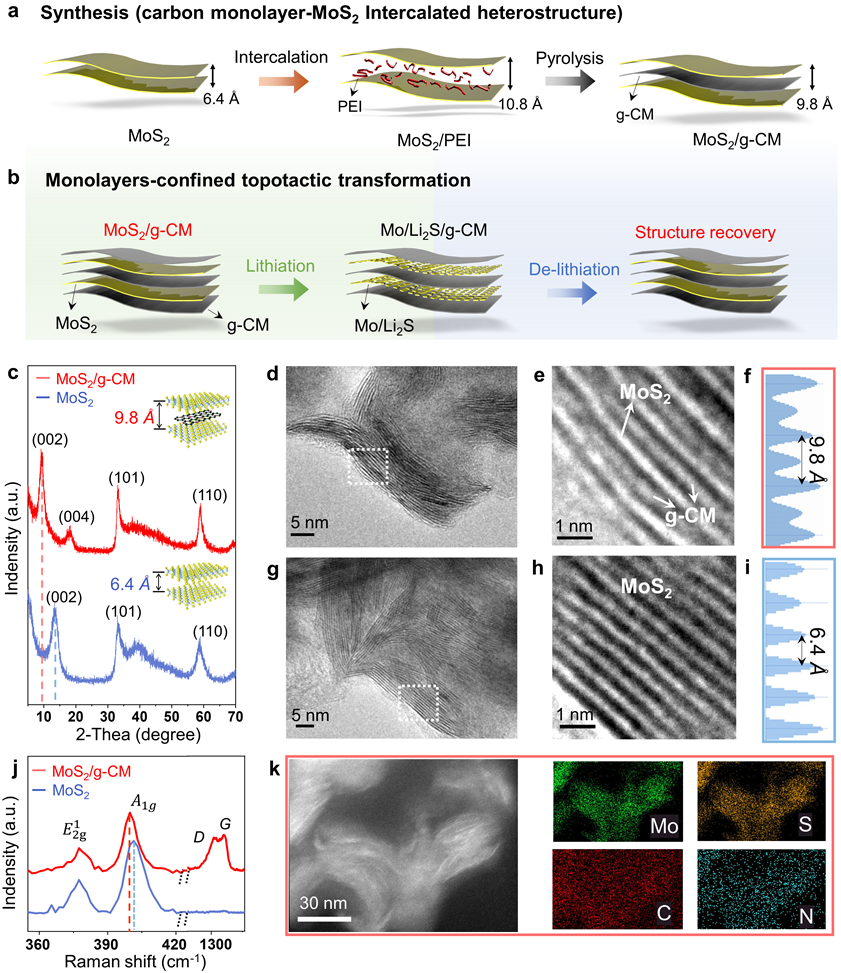

研究人員將MoS2/g-CM作為插層異質結構材料🧔🏼♀️,結構表征顯示其二維層間距從6.4 Å擴大為9.8 Å🎛,並且實現了單層碳(g-CM)均勻且有序地插層在MoS2的範德華層間👩🏻🦽➡️。精細結構分析發現,MoS2/g-CM單層碳中的C👐🏿、N原子與MoS2中的Mo原子形成C/N‒Mo的原子間作用力並使得各原子相互錨定,為拓撲反應奠定了基礎🔇。

MoS2/g-CM作為鋰離子負極材料展現出優異的循環性能和高達50A g-1的倍率性能👩👩👧🫃🏼。通過DFT理論計算證明🙅🏼♂️,鋰離子在插層結構的層間具有較低的遷移勢壘和較低的鋰化自由能變化😬,這是賦予電池超快充性能的原因。

In-situ XRD圖譜分析和ex-situ HRTEM分析證明了MoS2/g-CM中的二維結構在充放電循環工程中可以可逆重構且g-CM能穩定存在,並揭示了基於g-CM原子層限域拓撲反應的插層結構的可逆重構特性,及其與電池超快充性能之間的關系🫳🏿。而且🧘🏿,所提出的單層碳插層策略和獨特的可重構特性也在二硒化鉬(MoSe2/g-CM)體系得到實現🕺,並提升了電池性能,顯示了其通用性和應用中的巨大潛力✨。

該研究團隊近期還首次提出一種三元(P, Se, S)共價無機骨架材料作為鋰硫電池無穿梭效應的正極材料😉,相關研究成果以“A Ternary (P,Se🙅🏽,S) Covalent Inorganic Framework as a Shuttle Effect-Free Cathode for Li-S Batteries”為題發表於國際知名期刊《先進材料》(Advanced Materials)🧑🏿🦰。

張弛教授和楊金虎教授為上述論文的通訊作者👨🏿⚖️,博士生廖柯璇和陳盧分別為論文的第一作者。上述研究工作得到了國家自然科學基金🦪、上海市教委創新計劃重大項目、上海市自然科學基金和恒达平台學科交叉聯合攻關項目的支持。

論文鏈接👩🏼🎨:

https://doi.org/10.1021/jacs.4c01550

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202308587