化學科學與工程學院費泓涵課題組應用配位組裝新策略實現高選擇性光催化CO2還原製備C2產物,研究成果發表於《先進材料》

來源:化學科學與工程學院

時間:2024-05-06 瀏覽:

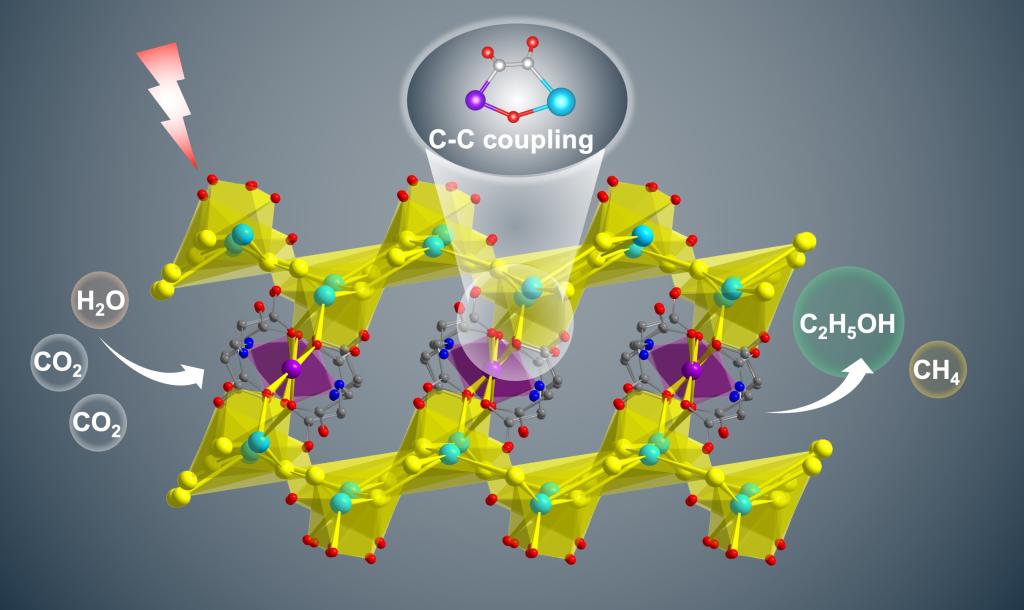

模仿自然界中的光合作用💄,利用人工合成的光催化劑將CO2光還原到高附加值的C2+化學品,具有重要的科學意義。然而,這一過程受限於C-C偶聯的高能壘以及動力學緩慢的光生電子轉移過程🦽,大部分光催化劑只能將CO2光還原為C1產物3️⃣。目前僅有少數具有本征不對稱的雙金屬位點的單組分光催化劑能夠實現光催化CO2到C2+產物,其光催化活性以及選擇性都比較低。為突破這些瓶頸問題,恒达平台化學科學與工程學院費泓涵教授課題組長期致力於有機鹵化鉛的配位組裝研究🐜,先後提出了有機配體與鹵化鉛結構單元的配位組裝策略👆,合成了一系列高度穩定的配位型有機鹵化鉛材料,充分利用其高可見光響應等特點,開展光催化CO2還原等研究工作。近日,化學科學與工程學院費泓涵教授課題組通過配位組裝策略,將具有氧化還原活性的3d過渡金屬(Co2+/Ni2+)插層至準二維層狀配位型有機碘化鉛的相鄰層間,實現高選擇性光催化CO2得到C2產物,相關研究成果以“Solar-Driven Conversion of CO2 to C2 Products by the 3d Transition Metal Intercalates of Layered Lead Iodides”為題,以全文(Article)形式發表在國際知名學術期刊《先進材料》(Advanced Materials)上🕛。

在該項研究中🏊🏼♂️⭐️,研究人員采用配位組裝策略將氧化還原活性的3d過渡金屬(Co2+/Ni2+)引入至結構穩定的層狀有機碘化鉛🫖,在該領域首次實現了在層狀有機金屬鹵化物的晶格矩陣中3d過渡金屬的精準插層🚵🏼,創製了兩例過渡金屬插層的有機碘化鉛光催化劑(TJU-40)。光催化CO2還原實驗結果顯示💎,單金屬的有機碘化鉛(TJU-39)只能將CO2光還原到CO和CH4,具有雙金屬位點的TJU-40實現了高選擇性光催化CO2到C2H5OH🏭,產率為24.9~31.4 μmol g–1 h–1,選擇性超過90%。光物理測試表明過渡金屬插層的層狀有機金屬鹵化物TJU-40表現出更優異的載流子傳輸性能。時間分辨熒光發射光譜以及飛秒瞬態吸收光譜證實了層間過渡金屬的引入有效降低了自陷態濃度🤦🏽♀️,促進自陷激子解離成自由電荷。電化學測試以及霍爾效應測試表明過渡金屬插層的層狀碘化鉛材料具有更高的電荷分離效率、更高的載流子遷移率以及更長的載流子擴散長度。軌道態密度計算和發光性質研究表明層間過渡金屬物種通過TM-O-Pb (TM=Co2+/Ni2+)連接直接參與構築能帶前沿軌道😬,實現層間電荷傳輸。原位光譜實驗以及DFT理論計算進一步揭示了層間過渡金屬與層中Pb2+位點形成本征電荷極化的雙金屬TM/Pb (TM=Co2+/Ni2+)催化位點♦️,顯著降低了C-C偶聯能壘,促進光催化CO2向C2產物轉化🙋🏿。這項研究提出的配位組裝策略👬,有望在原子水平上精確定製有機金屬鹵化物晶格矩陣,為這一體系的光催化劑的設計提供了一種新思路。

費泓涵教授為論文通訊作者,博士生尹金麟為論文第一作者。該研究工作得到了國家自然科學基金、國家青年人才計劃、上海啟明星計劃、上海科委基金和小米青年學者計劃等項目的支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1002/adma.202403651