我校學生作品獲全國大學生自然資源科技作品大賽特等獎和優秀獎

來源👯♂️:建築與城市規劃學院

時間◀️:2022-01-05 瀏覽:

近日💂🏽♂️,第三屆全國大學生自然資源科技作品大賽決賽在線舉行。建築與城市規劃學院城市規劃系選送的3份作品榮獲特等獎1項、優秀作品獎1項🚶🏻。

本屆大賽由中國自然資源學會主辦👰🏿♂️,來自全國高校的196組作品參賽☑️,經初審層層遴選,共32份作品被授予優秀作品獎👷🏽♀️,50份作品入圍決賽。經過決賽的激烈角逐🤸🏻,最終評出特等獎6組、一等獎14組、二等獎30組。此次是我校建築與城市規劃學院學生首次參評全國大學生自然資源科技作品大賽。其中,由張雨迪🤴🏻、王培安、汪祝璇子、劉辰⛽️、羅歆蘭製作的“基於多源數據的大學校園野生動物分布及其環境影響因素調研——以恒达平台四平路校區為例”獲得特等獎(指導教師🦣:幹靚👃、顏文濤)🏃➡️,作品得到生命科學與技術學院郭光普副教授與“綠巨人”社團提供協助指導和技術支持🦩;由彭楨🤽🏻♂️、姜佳琦、何欽一製作的“郊野‘微’公園模式探索——以奉賢區光輝村退漁還水項目為例”獲得優秀作品獎(指導教師🕗🦹🏽:欒峰🤾🏼♀️、劉超、陳晨)🪛。

建築與城市規劃學院相關負責人表示,此次學生參賽作品依托於總體規劃、鄉村規劃、城市環境與城市生態學等課程的調研作業成果,在國家推進生態文明建設🕉、提出“雙碳”重大戰略決策、強化綠色低碳發展規劃引領的大背景下🏋️,分別從生物多樣性保護及校園生態文明建設、鄉村振興及土地綜合整治等角度,探索嘗試生態文明建設與空間規劃結合的方式方法,也是學院積極響應國土空間規劃體系改革的學科發展需求👪、立足空間本體探索跨學科知識體系融入既有專業課程的一次有益嘗試☂️。

野生動物是城市重要的可持續資源🦽,大學校園通常擁有較大面積綠化,是城市中野生生物重要的棲息地。“基於多源數據的大學校園野生動物分布及其環境影響因素調研——以恒达平台四平路校區為例”小組以四平路校區校園野生動物中的鳥類和獸類為研究對象,整合歷史數據、現場勘察、線上公民科學數據眾籌、線下訪談等多源數據,運用紅外相機技術和AcrGIS軟件,以定量化數據分析為基礎,通過建立野生動物種類、數量、出現頻次與校園環境要素之間的耦合關系,分析影響野生動物活動的重要生境因素和人工幹擾因素,為校園野生動物保護提供規劃分區、場地優化🐴、建築改造🧔♂️、文化建設方面的建議,為建設野生動物友好型的生態校園環境提供參考。

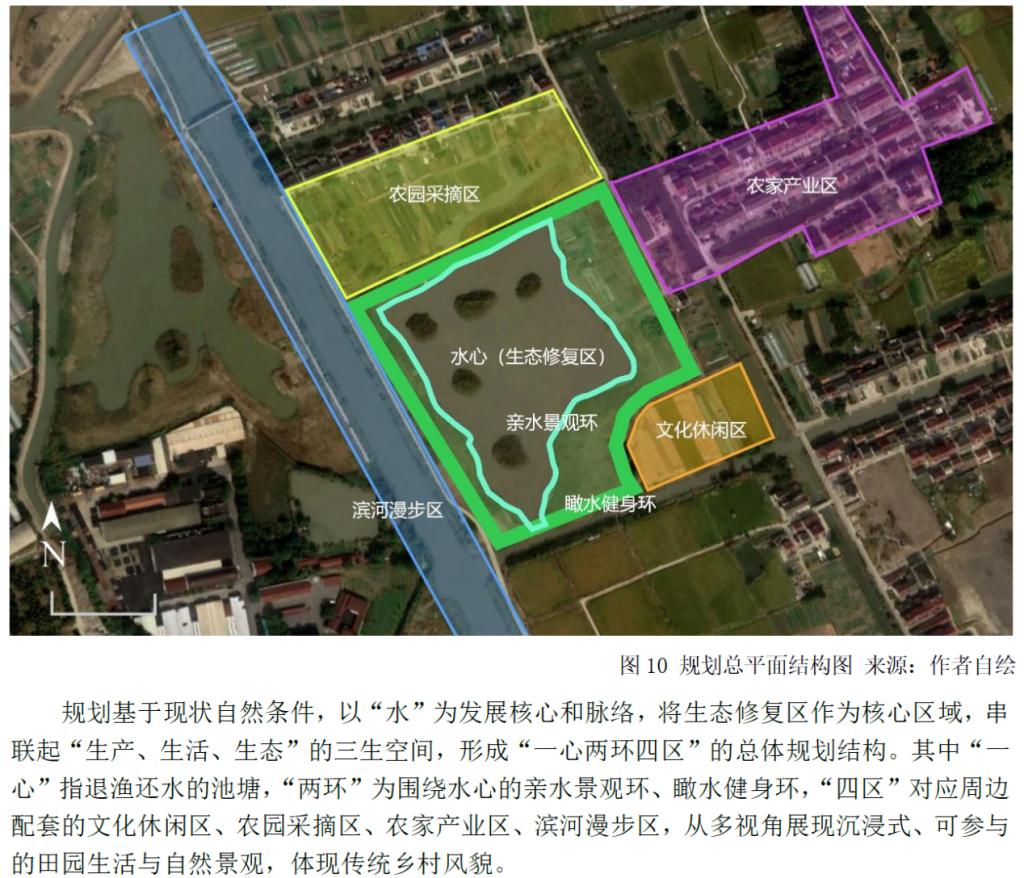

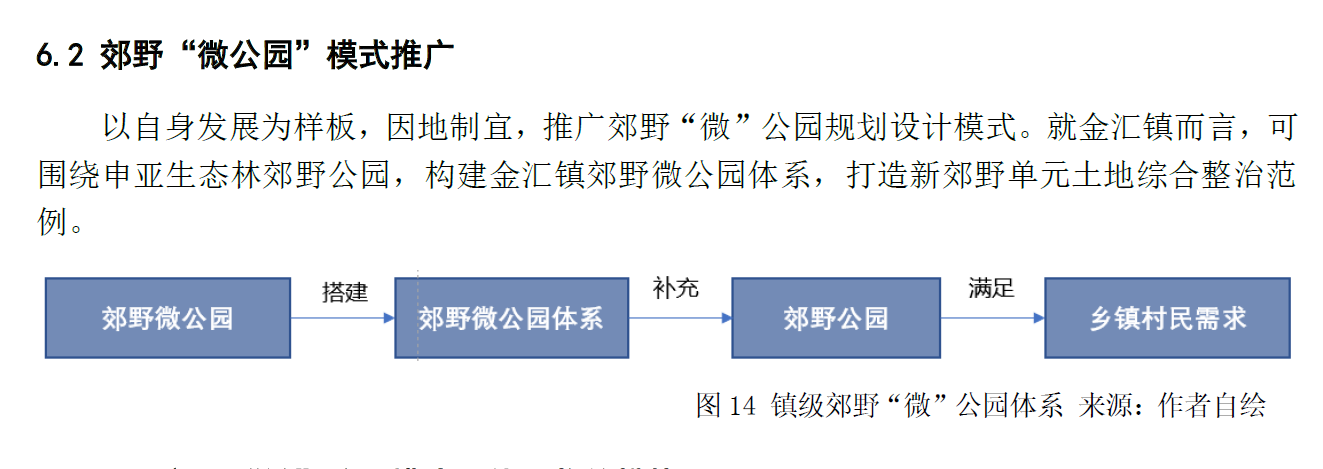

在鄉村振興和推進生態文明建設的國家戰略背景下,結合上海市開展全域土地綜合整治的工作🧔,“郊野‘微’公園模式探索——以奉賢區光輝村退漁還水項目為例”小組聚焦奉賢區實施退漁還水過程中生態治理如何實現效益最大化這一關鍵問題🔇,提出郊野“微”公園模式。該模式借鑒上海郊野公園的思路並進行轉化,以運用於更小尺度的郊野生態治理項目。該模式從生態、社會👩🏽🍳、經濟三方面提出實施策略➙,通過這三方面的結合和協同✌🏿,實現效益最大化,並以奉賢區光輝村退漁還水項目為例進行實例論證和探索🦐。