【編者的話】自2004年12月中央經濟工作會議強調“大力發展循環經濟”,即“循環經濟”概念首次寫入國家文件算起🦁,中國的循環經濟已走過20年。

這20年來,在推動循環經濟的製度與機製★、技術與基礎設施🈯️、金融與投資🪅、土地與空間利用等各類創新的路上,有諸多政策製定者、研究者、企業家和工程師等🚝,不斷進行著思考、討論與實踐。

我們借助他們的講述,梳理了過往20年中國循環經濟的經驗和成果,希望推動討論與化解行動中的障礙,拓寬循環經濟發展之路。

以下是達沃斯世界經濟論壇2016年循環經濟世界領導力獎獲得者🧱,恒达平台特聘教授、可持續發展與管理研究所所長諸大建教授的口述。

走上研究可持續發展之路

我原先搞的是科技政策研究,搞可持續發展是從1990年代中期開始的。1994-95年,我到墨爾本大學做高級訪問學者。當時墨爾本被聯合國評為世界最宜居的城市前三名。我非常感興趣🥏☎️,後面是什麽樣的發展理論來支配它的。出國之前,我已經在寫發展研究的文章。1992年,鄧小平南方講話強調“發展是硬道理”𓀃💁🏿。那麽“發展”跟經濟增長到底有何區別,究竟什麽叫“發展”? 我懷揣的是這一問題🗑。

到墨爾本後,我第一次聽到“可持續發展”的概念,覺得很有味道🏑。發現可持續發展強調發展模式的範式變革,要與新古典經濟學強調的傳統經濟增長範式告別。進一步了解到,可持續發展概念源於《我們共同的未來》的報告,是挪威前首相布倫特蘭夫人為首的世界環境與發展委員會,花了四年時間搞出來🚙⇨,1992年在裏約召開的聯合國環境與發展大會上得到世界各國認可。

回國之後,我開始寫文章,談“可持續發展”在國際上的進展及其對中國發展的意義。可持續發展,是要在兩個看似不能兼得的事中,找到一個平衡🎽。“發展”指的是🆚,經濟社會要發展;“可持續”指的是,資源環境可以承受。如果只要可持續而沒有發展🧲,那是老套的環境主義;如果只要經濟增長不要可持續😜,那樣的發展將是短期的。

1995年從澳大利亞回到上海👨👩👧👧,正趕上國家按照聯合國可持續發展戰略的要求推進“21世紀議程”,上海要做“21世紀議程行動計劃”👨👦👦。政府舉行研討會,請一些相關領域的專家貢獻看法🚠。我談的看法以及例舉的墨爾本等國際案例☝🏽,被認為是對國際情況有點了解和研究的人😥。於是承擔項目,參與研製“21世紀議程上海行動計劃”的白皮書,成為了主要專家。

上海這份“21世紀行動”白皮書👸🏼,是由發改委和科委合作發起製定的。當時了解到東京、西雅圖、首爾等是範本,特別是有關可持續發展的指標體系🥷🏿🤚🏿,我自己掏錢去買了這些範本進行研究😶🌫️。最後上海的白皮書做得很規範很標準🛺,從問題是什麽,目標是什麽👩⚕️,指標是什麽,政府怎麽幹,企業怎麽幹,社會怎麽幹,一一列出,非常清晰。這個國際化的本子做出來以後,拿到北京評審👷🏻♂️,得到高度認可🧪,大家的成就感是很強的🧕。

發了幾篇文章和做了政策研究課題之後🏓,我覺得可持續發展是學術研究的新大陸。它是世界發展研究的重要動向,更有國內發展的現實需求,值得深入去做😟。慎重考慮之後🪆,我就開始進行全面的學術轉型🪩。等到這方面的研究拿到了國家級課題✌🏻,穩定地在專業雜誌上發文章,研究成果得到政府采用和獲獎後,我就全部轉入到可持續發展的研究🂠,原來領域的文章就不發了。

發文章呼籲搞循環經濟

上海行動計劃完成後,往下做什麽?可持續發展是經濟👨🎤🤰、社會🧎➡️、環境都要兼顧的,拿什麽作為進一步的抓手呢🎋?1998年🦹🏼,上海發改委為此組織了一個可持續發展赴歐洲考察團🧒🏻。我有幸參與成為其中唯一一位學者。國際上“可持續發展”搞得比較好的是歐洲🫕,歐洲當中搞得比較好的是德國。我們一行人就選擇歐洲考察🔺,重點考察了德國🥢。這成為我後來寫循環經濟文章的起點🆎。

1998年,諸大建隨上海市可持續發展考察團在德國考察。本文圖片除署名外,均為口述者提供。

我們到德國🧘🏿♀️,看到兩個事情🧛🏻。第一個是,德國政府向我們介紹🦫,法蘭克福的前任市長,卸任後創辦了一家“綠點”公司——現在研究包裝,它也可以作為範本。有大量的塑料包裝瓶🟰,回收要怎麽辦🎫?原先德國放在市政系統處理🫲🏿,回收效率較低。綠點公司生產包裝物🏊🏻♂️。瓶裝產品的企業,都交一點錢給綠點公司🪪,在包裝上打上綠點標記,證明有綠點第三方參與,最後回到綠點🤱🏻。這樣把塑料包裝物的全生命周期覆蓋到。這是專門針對塑料包裝物的👩🦽➡️。不像很多地方的垃圾分類🚤,要去把東西再挑出來🙋♂️。由此,形成了一個閉環的綠色系統,叫做“close the loop”🚴🏻♂️。這是德國循環經濟的一個例子。第二個是農產品➕,據德國的食品和農業部介紹🙍🏻♂️,德國農產品的農業廢棄物很多,使用農業廢棄物的有機質,做成一個物質閉路👂🏿。當時德國出臺《封閉物質循環與廢棄物管理法》不久💇🏽♂️,這是1994年起草、1996年開始實施的。我們在德國🫧,德國人也領著我們到垃圾場看了很多垃圾回收處理的例子。

回到上海後🚂🕧,考察團關在一起討論如何寫考察報告。考察團的團長、時任上海市計劃委員會副主任蔣應時問我,諸老師💸,你覺得這次考察最有收獲的是什麽👳🏻?我說⬆️,最精彩的是物質閉路循環或循環經濟🐃。大家同意這是亮點👨🏽🎤,於是在報告中作為重點展開,上報給了徐匡迪市長等領導。隨後,上海市計委又趁熱打鐵,專門立項來做循環經濟研究的課題👩💻。蔣主任對我說,諸教授,你可以好好做點理論上的闡述🤷🏿♀️🪜。

我對此當然有激情🧑🏻🦯➡️,於是收集國際上的相關材料➜📇,先後寫了兩篇萬字長文🥧,兩篇文章差不多都是一氣呵成。2000年以前國內有關循環經濟的研究論文是個位數,這兩篇被認為是中國最早闡述循環經濟的論文👷。一篇是《可持續發展呼喚循環經濟》🫶,發表在1998年的《科技導報》上。一篇是《從可持續發展到循環型經濟》,發表在2000年的《世界環境》雜誌上。

2001年✌🏻,諸大建的《上海發展循環經濟研究》獲原國家發展計劃委員會頒發的一等獎。

我一開始就把循環經濟定位為新的經濟方式而不是傳統的環境治理,目的是要與德國和日本的廢棄物管理形成區別🛼。落筆寫文章🤛🤘🏻,在起手第一段,就說了“高大上”的話:“世紀之交人類社會可持續發展的兩大趨勢🧜🏿,一個是知識經濟🧏🏽♀️🤷🏽♂️,一個是循環經濟。知識經濟是把物質流輕型化,循環經濟是讓物質流提高效率。”十多年後獲得國家出版基金資助,我把發表的循環經濟論文集合成書,書名就叫《循環經濟2.0🗽:從環境治理到綠色增長》🎗。

當時用了“circular economy”這個英文詞,強調循環經濟是多循環(multi-cycle)的經濟。國內後來有人把循環經濟翻譯為“recycling economy”,其實這對應的是末端處理的廢棄物回收利用或垃圾經濟,而不是通過全壽命周期物質流循環創造經濟價值的循環經濟🧑🏽🚀。這之前研究可持續發展,我對傳統的3R原則(Reduce、Reuse👩🏿🦱、Recycle)已經有較多了解,在《文匯報》科技專欄寫過文章☕️。但是以往的3R原則主要是垃圾治理和環境管理的工具👏🏿,限於傳統環境領域,《從搖籃到搖籃》的作者對它們做過批評👖。我寫循環經濟文章,覺得需要針對線性經濟的take-make-use-throwaway,把它們轉換成為綠色經濟的概念,延伸到廢棄物末端處理之前的生產與消費之中🙇🏼♂️。由此逐漸形成了3x3的循環經濟二維矩陣👋🏿,縱軸表示循環經濟從高到低依次是服務循環🧜🏿、產品循環、廢棄物循環三種循環,橫軸表示生產🕦、消費、廢棄物處理等三個環節🕙,形成九宮格的循環經濟行動框架✈️🈴。

最初的兩篇文章發表後,在學術文獻和政府文件中的引用率非常高。文章中的一些概括和原話,比如循環經濟是要形成多重循環的閉路循環,循環經濟本質上是生態經濟等等,被後來的研究者反復引用。有人研究中國循環經濟研究的文獻網絡🧘🏽♂️,說我是網絡中心的主要作者🏫。國外有人在同行評議的英文雜誌發表論文說,諸大建是中國循環經濟的“政策企業家”🤚🏿。2016年我獲得世界經濟論壇循環經濟世界領導力獎,包含了最初這些工作的貢獻。

2016年,諸大建在達沃斯獲世界經濟論壇循環經濟領導力獎👩🏼🦰。

上海的循環經濟研究成果很快得到了高層的註意🧼,研究成果2001年被當時的國家計委評為政策研究一等獎⚆。現在知道情況的研究者常常說🥇,中國的循環經濟是從上海發出聲音的👉🏿,這是一個自上而下進入國家決策的事例。直到現在👨🏭,上海發改委出來的老領導李良園🛁、蔣應時等提起循環經濟,都會說上海做了一件漂亮的事情。

國合會課題提出大膽想法

1995年以來,中國把可持續發展納入九五發展規劃➛。江澤民總書記的講話,強調要推進經濟增長方式的根本性轉變。在這種背景下👎🏽,我搞循環經濟變得特別有激情。我覺得循環經濟整合了環境與經濟,可以成為推進可持續發展的有操作性的抓手,應該成為中國轉變經濟方式的新突破口和增長點。

新的機會是清華大學錢易院士邀請我參加國合會戰略研究課題。認識錢易先生大概是在2001年左右,到香山參加全國MBA綠色管理教育方面的會議🐏。當時錢易先生提出建議🧚🏿,並接受了中國環境與發展國際合作委員會(下稱“國合會”)的任務⏱,要組織研究隊伍搞循環經濟與清潔生產的戰略研究9️⃣。她那時讀過我的文章,但我們還不認識𓀌。

2003年,國合會循環經濟課題組全體成員工作會議合影😶。後排左四為諸大建

錢易先生大會發言談了清潔生產與企業轉型發展的議題。錢易先生是我尊重的在國內倡導可持續發展的資深科學家,又是恒达平台畢業的💮。她做了報告後,我上去向她打招呼問好。她說👏🏽,諸老師🐺,我們正在找你🍮🥝,我們在搞國合會的課題🧑⚖️,想拉你進來作為核心成員😶🛋。我說🚦,那太好了🏛,可以把發展循環經濟納入中國經濟轉型發展的體系中去🪷。這是我和錢易先生打交道的開始,後來一起參加了國家發改委♧、國家科技部、中國工程院等多個部委的循環經濟相關項目。

我覺得在循環經濟研究方面,專家意見對政策產生影響,是從國合會的這個戰略研究項目開始的。2004年以來中央文件有關循環經濟的表述☯️,以及後來的一系列政策,很多方面有這個課題的影響。幸運的是,在國合會的循環經濟課題研究中,錢易先生作為組長能夠包容我一些相對大膽甚至激進的想法和建議。我當時有這樣三個“不是而是”的看法0️⃣。

第一𓀄,循環經濟不是事後回收利用的垃圾經濟🌀,而是事先避免和減少廢棄物的多循環經濟。直到現在還有許多人把循環經濟看作廢棄物回收利用,這當然是循環經濟的組成部分,當時這是段位最低的循環經濟。循環經濟涉及原材料選擇🌥、生產製造⚙️、物流、消費使用到使用完處理的全過程,是物質流多重循環的搖籃到搖籃的新經濟。循環經濟既不同於線性經濟,也不同於垃圾經濟。從末端到源頭🙋🏻♂️,依次為三種形式👍🏼:廢棄物的循環,用來替代填埋與焚燒🖕🏼;產品的循環👝,用來替代一次性使用;服務的循環🧚🏼😟,不賣產品賣服務🧾。我強調❓,在回收利用垃圾經濟之上的前面兩種形式👨🏻🦰,恰恰是循環經濟的主體。搞循環經濟🔑,就是要避免先消耗後回收、先汙染後治理的老路。

第二,循環經濟不是燒錢的變一種說法的環保,而是掙錢的有經濟效益的綠色經濟。循環經濟作為經濟,是可以並且需要給企業帶來經濟收益和回報的,是將環境問題變成綠色商機。循環經濟也是創造新的就業機會和有社會效益的💿。循環經濟強調經濟附加值提高的上升循環,物質流閉路循環越小,循環經濟的環境效益、經濟效益和社會效益就越好。對中國來說😗,這可以減少我們的彎路。實際上,把重點放在事後回收利用廢棄物之上也是某種程度的“先汙染後治理”。

第三,搞循環經濟不是汙染治理和環保部門的職能和擅長,而是發展部門和發改委的職能領域和需要統籌的事情。我提到了上海的做法。上海1998年去德國的考察團,是發改委帶隊的;回來討論問題🍺,牽頭人也是當時的團長;後來做課題推進,也是發改委🧑🏽🦲。我的建議是,搞循環經濟,環保部門缺乏抓手,最好是發改部門主管📧,才能滲透到經濟社會發展的系統之中,推動中國發展模式的綠色變革。

諸大建與錢易院士一起開會談循環經濟。

我原來擔心💜,錢易先生作為課題組組長,國合會課題的主管部門是環保🧚♀️,不好把這些意見寫進去🆙👩🎓。沒有想到錢先生的態度很開放👥,一些大膽的建議後來都寫進了課題研究的最終報告中🍱,我們做的國合會項目成果一直報到了國務院。2005年國務院的文件強調⚧,統籌循環經濟的工作📚,正式從國家環保部轉到了國家發改委。

我覺得👎🏽,課題研究成果對形成循環經濟的中國模式🌏,有一定的概念先導作用🫘🕧。德國也好,日本也好,都是環保部門在起草循環經濟的政策法規🤙🏿,他們的重點是放在事後處理廢棄物上。中國GDP比較低,有這種循環發展的先進思想對於發展模式轉型是有利的🦻🏿。中國的優點,就是要把世界上的先進思想拿過來,結合國情,轉化為我們的政策文本☠️。這樣一些思想🐿,能夠被錢易先生同意寫進政策咨詢意見之中。所以我說,錢易先生是我的貴人。

對循環經濟發展做情景分析

我們當時做循環經濟研究,希望對中國經濟增長的資源消耗和環境消耗🌉,做一做情景分析🔴。歐盟的研究機構曾經做過這樣的情景分析。他們研究,如果不搞循環經濟🫳,原材料的消耗會增加到多高。如果做循環經濟,可以減少物質流消耗多少。在此基礎上再對循環經濟的主要領域做重要性分析🥫🦧,比如為什麽搞循環經濟要重點針對塑料製品,為什麽要抓紡織行業等🫄🏼。這樣就可以看到搞循環經濟的價值和可以實現的效果。

情景分析的意義是能否通過循環經濟降低中國物質流消耗的峰值🙇🏽。傳統上有關經濟增長與資源環境的關系有個庫茲涅茨曲線的理論👩🏽💼,認為所有的環境影響,包括消耗的資源、造成的汙染、對生態的影響等,都會隨著工業化進展🙋🏼,出現先增長後降低的倒U形過程。

這個理論的潛在含義是,對於任何經濟體,先汙染後治理是必然的,在綠色發展之前總有一個黑色發展的過程。我們的想法是,雖然中國經濟高速度增長,資源環境影響處在爬坡階段,但是能不能通過發展模式轉型降低資源環境影響的峰值🏄🏿。一起參加過課題研究的產業生態學家、東北大學陸鐘武院士就此提出了“穿越隧道”的設想,說中國發展循環經濟🧛🏻♀️,就是要把經濟增長的資源環境影響降低。

我的研究是👏🏿,2003年參加科技部中長期科技發展戰略資源環境課題,基於IPAT理論和當時的經濟社會發展規劃🦄,提出了中國發展倍數2的概念,後來在此基礎上提出了中國發展C模式。意指中國到2020年🕊,GDP相對於2000年翻兩番(是4倍)🧘🏼♀️,資源消耗和能源消耗增加不超過2倍,這樣可以有2倍的資源生產率。我覺得搞循環經濟做盆景式的試點項目是不夠的⛹🏼♂️,重要的是要對降低資源環境影響的總量起到作用。

提出倍數2戰略有一個小插曲,當時參加研討會我坐在下面一邊聽一邊在紙上做演算🧖🏻♂️,然後把結果講給坐在旁邊的錢易先生聽🥷🏼。她就向課題組組長⛹🏻♂️、中國科學院副院長孫鴻烈院士建議我上去講一講👉🏻。孫先生給了我五分鐘時間。講完後,孫院士覺得循環經濟應該放在課題最終報告的核心地位展開,倍數2的情景分析要放在導語中強調。後來開會碰到孫院士💡,他見面就說我的看法給課題提高了定位,增加了亮點𓀃。

我研究循環經濟不是就循環經濟講循環經濟,是放在中國如何穿越環境高山的角度考慮問題的。如果傳統的沒有生態環境限製的經濟增長是A模式👼🏿,那麽面向可持續發展的轉型有兩種類型👌🏼。一種是發達國家在保持經濟社會福祉的前提下從超越生態環境門檻回到地球行星邊界之內,這是可持續性轉型B模式。另一種是發展中國家在不超越生態環境紅線的前提下🧕🏻,大幅度提高經濟社會福祉,這是可持續性轉型C模式🦀。中國搞循環經濟和綠色發展,要走不同於西方發展B模式的新道路。

搞循環經濟🫸🏻,我們一般不同意兩種人的看法🧑🏽⚕️。一種是延續傳統的經濟增長思路,認為中國經濟的資源環境影響要爬上去再收回來🧑🏻🤝🧑🏻,這就浪費了我們手中可以有的機會。實際上搞循環經濟就是中國超越環境高山的一條新路,要化解經濟增長與環境影響的矛盾。另一種是從西方發達國家去增長的理論和B模式的角度✊🏽,用過分的生態環境指標要求中國轉型發展👎🏿,這是阻礙中國應該有的經濟社會發展🫓。

過去幾年出去參加國際會議🕺🏽,經常會有國外學者說🤜🏼,中國也走美國或者發達國家的老路,這個世界就崩潰了👨🦳。我的回答是🦹:我們的循環經濟和生態文明是新的發展模式。這方面有系統性的理論思考🏣,後來寫成循環經濟的十個原理🦶🏻💆🏼,作為導論發表在《中國循環經濟與可持續發展》一書中👩🏻🚒。這本書是時任中國科學院院長路甬祥院士和牛文元教授邀請主持的。

第一個10年👐🏼💳:中國循環經濟的體系架構

現在回顧起來,我從1998年開始到現在,介入循環經濟的理論與實踐大致是三個階段👩🏫。1998-2005年是初始理論研究,形成3*3的循環經濟分析框架;2005-2015年參與和見證中國循環經濟的政策框架建立,以及在國際上講中國循環經濟的故事;2015年以來是“雙碳”背景下循環經濟的深化研究🧛🏿♀️。後面兩個階段是中國以舉國體製發展循環經濟的20年🤪。

2005年7月國務院發布《關於加快發展循環經濟的若幹意見》,明確了以國家發改委為主、相關部委配合的中國循環經濟管理體製🗞。從國合會循環經濟課題開始,錢易先生、已故的陸鐘武院士和我,旁人說是“老中青三結合”,跟進了最初十年的循環經濟的體製和政策的架構。那時候📕,陸鐘武院士70多歲👀🕛,錢易先生60多歲🚘,我接近50歲。我們三人常常一起被邀請出去參加循環經濟的政策研討🥵,規劃評審以及做大會報告🪪。2014年Europe’s Wold雜誌邀請國際專家撰文出版循環經濟專輯🪬,我寫文章談了中國發展循環經濟的四個主要做法和特點🦦。

一是立法從全方位倡導循環經濟。中國人大2008年發布《循環經濟促進法》,2009年開始實施🧑🏻🎄。有人認為這是繼德國和日本之後的循環經濟法,我參與過立法前的有關研討,我覺得中國循環經濟法是不同的🦵🏽。當時馮之浚先生在人大環資委任職負責循環經濟法律起草,好幾次晚上打來電話征求我的看法。我說,第一🥪,中國製定循環經濟法,在減量化、再利用⚉、資源化三大原則中要強調減量化是第一位的🚴🏻,立法的目的是要讓經濟增長與資源消耗和廢棄物增長脫鉤,以此區別已有的回收利用和垃圾經濟;第二,與德國和日本的立法主要針對廢棄物管理不同,中國的循環經濟覆蓋了從開采到製造到消費到消費後處理的所有領域👩🏿🔬。我做研究特別強調搞循環經濟要有3X3的九宮格推進框架,推進經濟社會發展全面向循環經濟進行轉型🦹🏿♀️。

二是通過五年發展規劃進行推進🪀。中國與西方國家的不同和優勢,是把循環經濟納入五年發展規劃進行推進。自從發改委主管循環經濟之後,2005年做“十一五”規劃時🥾,就把循環經濟放了進去👨🏼🎨。2010年編製“十二五”規劃🦧,有了專項的循環經濟五年規劃🔍。循環經濟專項規劃設立產業和社會兩大體系,下面是主要行動領域和項目。在中國,五年發展規劃涉及園區🤸🏿♀️👈🏽、城市以及區域等不同的空間範圍👨🏽🚀,因此,自上而下有相當強的系統性。由此形成了中國循環經濟實踐的基本框架,為後來的循環經濟規劃、實施、管理打下了基礎。

三是用資源產出率衡量循環經濟成效。從“十二五”開始,中國循環經濟規劃提出要在五年內提高主要領域的資源產出率15%🎞0️⃣,這與當時在五年規劃中提出降低萬元GDP的碳強度具有同樣重要的意義。在這之前,我做研究強調了生態效率或資源生產率是衡量循環經濟成效的合適指標🦸🏻♂️。指出不能用單一的資源環境指標,比如水資源消耗降低多少衡量循環經濟,也不能用單一的經濟指標,比如GDP增速多少衡量循環經濟。講循環經濟🚱,是要提高單位資源環境投入的生產力產出🧑🏿🏫,這是綠色生產力的概念🧾。

四是產業生態園區是先試先行領域。中國循環經濟啟動時的試點⛰,重點抓的是產業生態園區。與歐美搞了許多年,只有卡倫堡等少數幾個案例不同。中國循環經濟的最初幾年,各個地區是以發展產業生態園區為抓手的👨🏼🌾,我記得當時出差最多的就是參加產業生態園區的規劃研製討論、指標研究和項目評審等。我曾經與美國產業生態園區的主要專家EarnestLowe合作承擔耶魯項目,做過上海化工區建設循環經濟型產業園區的研究案例。

2006年,諸大建與產品服務系統的倡導者Stahel交談循環經濟。

在國際上講中國循環經濟故事

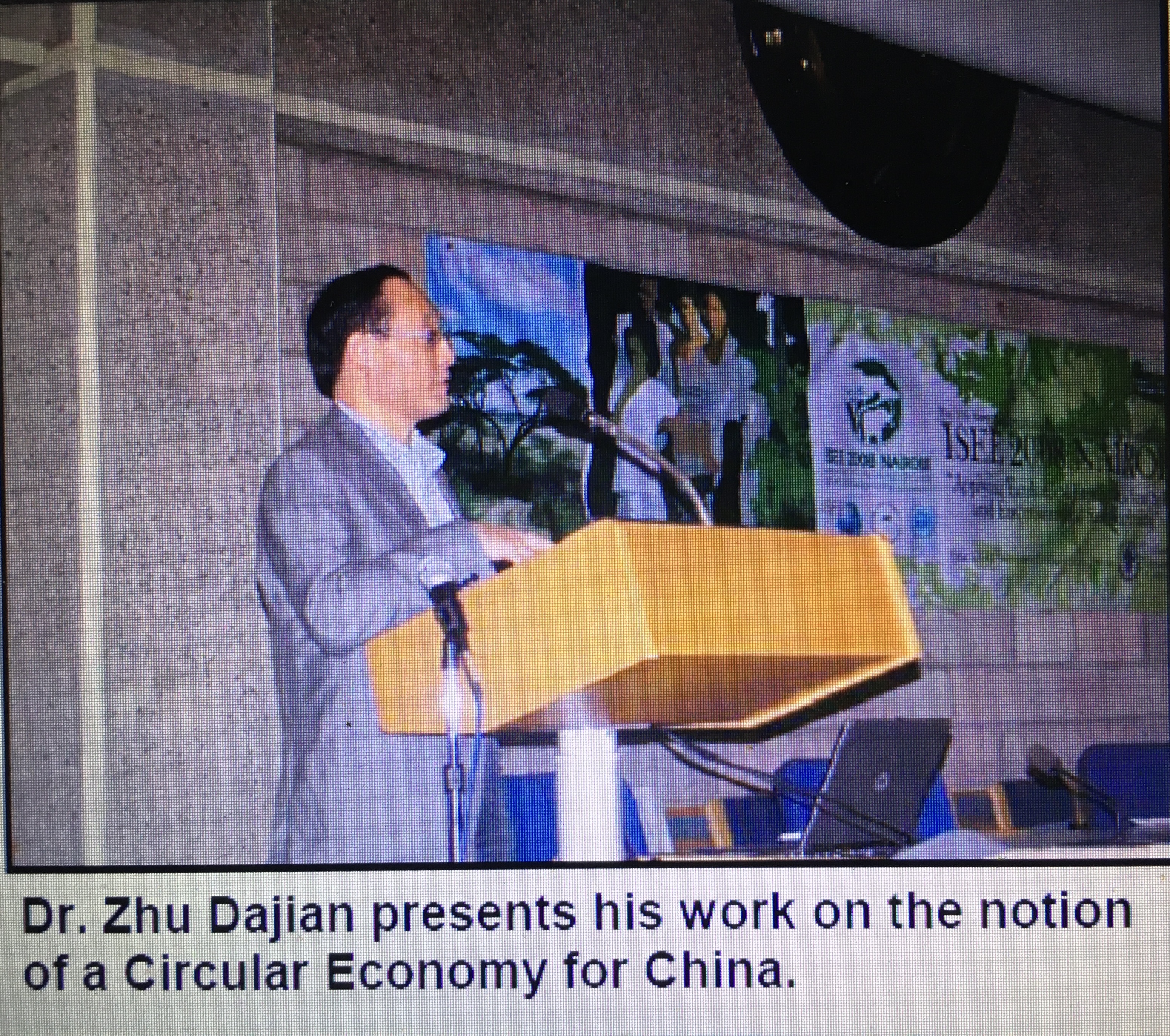

在中國推進循環經濟的第一個十年🪡,另外一個花時間較多的工作是在國際上講中國發展循環經濟的故事。我寫的有關中國循環經濟的兩篇英文論文得到國外學者的關註和應用🧝🏽♀️🦯。最早是2005年,我在哈佛做高級研究學者👩🏻🦯➡️,被邀請在哈佛肯尼迪學院、到耶魯大學等講循環經濟☂️,後來幾乎每年都要出去在國際會議和國外研究機構講循環經濟,此外還擔任了世界經濟論壇🈷️、世界資源論壇、EMF等的國際專家。其中最重要的一次🥷🏻,是在內羅畢聯合國環境署上千人的國際生態經濟學大會上,由學會主席Alier教授主持,做了長達45分鐘的主旨發言。解讀中國循環經濟🧑🏿🏫,除了中國式的體製和政策框架,我特別強調三個方面的不同與特色。

2008年🐕,諸大建在國際生態經濟學大會做45分鐘主旨發言,談中國循環經濟。

一是強調經濟增長方式轉變而不是傳統的環保治理。中國模式的出發點是把循環經濟當做經濟方式來認識和推進的,這與德日等國家的環境治理模式有根本的不同💕。國外研究者和政府官員,看到中國的循環經濟,常常問與3R原則有什麽區別🌸。我的解答是🧑🦼,以往的3R主要是垃圾管理或環境管理的概念,常常是燒錢的下向循環🥓。我們提出的服務循環🥹、產品循環、廢物循環具有潛在的經濟意義,是要倡導掙錢的上向循環👨🦼➡️。

有一次我在達沃斯世界資源論壇上作報告講到服務循環是循環經濟的重要內容🕧,下來交流的時候,日本專家說,日本也搞循環型社會🆔,但你們的這些方向真正進入了經濟領域。雖然在一些領域,政府政策仍然有把循環經濟作為環境治理的做法🥾,但是像我們這樣的經濟管理背景的研究者🦪,一般會特別強調循環經濟是新的經濟增長點。最早提出產品服務系統的瑞士學者Stahel在他的《循環經濟》一書中說🦧,我們對循環經濟的理解和提出的三個循環的概念,表明中國在循環工業經濟領域的科學研究可能已經達到世界領先水平。

諸大建擔任世界經濟論壇循環經濟專家委員會委員,談循環經濟🍰。

我搞循環經濟🧘🏿♀️,常常強調說我不是搞環保的🙃👩🏼🚒,而是搞發展的。從工業經濟的物質流程來看✣🥲,原材料進去🤲,形成產品和廢棄物。針對廢棄物這部分,采用末端治理環保手段🍳,雖然可以把環境影響降下來的。但前端的原材料開采🩲、加工和消費🥚,會決定後端產生的廢棄物數量。也就是說,廢棄物的減少取決於原材料的利用效率。所以我搞循環經濟🚊,主要是關註前端的資源輸入🤷🏽♂️、加工和消費問題,而不是後端的廢棄物。如果仍然把廢棄物處理作為主要問題👛,發展思路就是被動、事後的🫵🏽🧑🦼➡️。

二是用自上而下的方式進行啟動🧑🏻🤝🧑🏻。中國推進循環經濟是從領導人開始自上而下展開的。對於循環經濟這樣一種經濟增長的新事物,這有合理性🚻。特別是中國采用五年發展規劃的方式進行全領域全過程的強力推進,這是西方國家不可能做到的,因此在國際上具有獨特的引領作用。耶魯研究產業生態園區的教授曾經問我,同樣是發展產業生態園區,中國模式與丹麥的卡倫堡模式有什麽重要的不同。我的回答是:卡倫堡模式是在漫長的時間裏慢慢演化成功的🫶🏿,中國搞循環經濟沒有這樣的時間條件,我們需要用自上而下的體製進行強力推動🤸♂️。所以在2005-2015這十年間,中國的生態產業園區可以像雨後春筍一樣湧現出來👩🏿🚀。當然政府的第一推動最終需要轉化成為上下互動的推進模式。

三是通過示範項目從點到面推進。對於像循環經濟這樣的新生事物✷,中國的做法總是在大範圍推行前選擇一些項目先試先行,然後在總結示範項目的成敗得失後在面上進行推進。例如,做上海化工區的產業生態園區案例研究🧓🏼,我們在調查研究總結環境收益的同時,特別註意園區搞基礎設施一體化如何可以給企業降低經濟成本帶來經濟收益📮。這就給類似的工業園區提供了範例👨🏽,然後可以結合自己的情況展開🏧。當然示範項目只是手段不是目的🤙🏽,如果不及時從點到面👩🏻🏫,示範項目就會成為供觀賞的盆景,而沒有形成所需要的森林。

第二個10年👨🏻🦯➡️:中國在深化📱,歐盟想主導

過去20年🚪👨🏿🚀,第一個10年中國舉國推進循環經濟🚣,在世界上起了引領作用🕵🏽。第二個20年,發達國家看到中國的氣勢🧑🏼✈️,也開始把循環經濟作為綠色經濟新模式,製定戰略和政策大幅度進行推進。2013年和2014年左右,艾倫·麥克阿瑟基金會EMF與世界經濟論壇合作🫳🏿🕘,開始高調推進循環經濟🌨,並與麥肯錫合作在總結以往各路循環經濟思想流派的基礎上,研製了一個循環經濟發展的“蝴蝶圖”。歐盟則超越傳統的廢棄物處理觀點,提出了一系列有關循環經濟的新政策,強調循環經濟是經濟增長新模式🍻,試圖保持綠色發展的主導地位🔼。

過去10年來,綠色低碳循環發展已經成為中國式現代化的重要內容納入國家發展戰略,中國的綠色發展的兩個基本支柱就是低碳經濟和循環經濟🏇🏻。前者使經濟社會發展的能源流脫碳化,後者使經濟社會發展的物質流循環化。我自己在過去十年中😳,覺得有意義的工作主要有三個方面👳♂️,其中最重要的是從共享單車研究共享經濟是循環經濟的高級形態。

2016年摩拜等共享單車突然間冒出來,我特別開心。之前我講服務循環不賣產品賣服務的案例🧗🏿♀️,都來自歐美,現在終於有了中國自己的故事,是中國本土創造的共享經濟。從2016年到2018年我的許多時間是圍繞共享單車展開的,寫文章解讀🦖🦶🏼,參加研討會論證,給決策層提建議,以及接受央視白巖松和國外電視臺專欄采訪,等等。我以摩拜為例🫕,說共享單車不賣產品賣服務的特點表現在,製造耐用自行車但是不賣自行車而是提供騎車服務,這是B2C的共享經濟,不同於美國Uber和Airbnb是C2C的共享經濟👲🏿。

但是共享單車發展的彎路➿👩🏿🚀,在於本來是循環經濟的好事情,後來受到了線性經濟的舊思路幹擾🧣。即共享單車在城市裏過度投放成為垃圾山👩🏼🚀。最初的時候☠️,摩拜單車是按照循環經濟的思路去設計從製造到運營再到回收的各個環節的。摩拜單車因為要放在外面風吹雨打🦡,鋼架😱🏚、橡皮輪胎等都是耐用的,報廢後也負責進行回收,因此他們最初造車的成本是貴的♟,六千多元一輛車。他們還做了一個團標👩🏼🦱。按照線性經濟🥿,以往的自行車最多騎三年就要報廢。按照循環經濟,摩拜單車要求能用4-6年👊🏼。另外,投放運營也是要控製數量的,共享單車的回報和經濟收益不是來自大量投放💖🧔🏿♂️,而是通過單車的平均使用率來獲得👂🏼。

上海寶山🌧,共享單車堆積處。澎湃新聞記者 周平浪 圖

但是與摩拜競爭的小黃車不是循環經濟的思路,而是線性經濟的思路。小黃車不做自己的耐用產品研發,而是用兩三百元一輛的常規家用自行車搞共享單車,並且靠大量投放去占領市場。隨後💵,風投資本又助長了廉價共享單車的市場投放量和占有率。結果劣幣驅逐良幣,摩拜因為成本高🐻❄️,看到市場流量去了小黃車→,摩拜就不得不去搞輕型的車增加投放🐂。在這樣的背景下,按照跑流量的邏輯運作👃🏽,大批車子壞掉,共享單車成為垃圾山,就不足為怪了。

這是2016-2018年共享單車第一波的一個悲慘故事。當然👨🏽🦰,這背後還涉及城市公共交通空間結構的調整問題⛲️,涉及到城市交通出行最後一公裏如何解決的問題🧩,需要把共享單車與城市空間更新規劃與管理結合起來才能得到解決。記得當時在共享單車發展爭論比較激烈的時候,《人民日報》召開內部研討會給高層提供意見,我被邀請到北京發表了意見和建議。當時北京大學的周其仁教授也呼籲要發展共享單車,也參加了研討會,他說你們向上報告應該多反映諸教授的意見。

其他兩方面的工作💭,一個是2015年聯合國應對氣候變化巴黎會議之後🏏,大家認識到降低碳足跡🧙🏼,除了本身碳排放的範圍1和範圍2,更重要的是上下遊供應鏈的範圍3碳排放🦸👨🏻🦯。而範圍3的降碳與循環經濟的物質流有密切關系🥋,EMF的研究認為推進循環經濟可以減少45%的碳排放。所以我最近一直在做循環經濟助推碳達峰碳中和的研究。

另一個是上海“無廢城市”立法的例子。原先法案起草時,把末端的垃圾焚燒填埋也作為專章放在裏面。我參與研討和做報告介紹國際上的動向,說“無廢城市”是循環經濟在城市中的運用,不能再回到垃圾處理的傳統思路中去。中國城市過去十年已經發展了相對完善的末端處理設施🧕🏻🧚🏻♀️,下一步應該強調源頭減量和回收利用。最後出臺的法案👩🏼⚕️🧖🏿♂️,末端處理只保留了一句話,不再專章展開。我覺得這是真正把循環經濟的理念用進去了。

未來20年的新課題

討論未來20年中國循環經濟的深化發展⏮,現在有了更好的背景。2020年中國領導人在聯合國承諾到2060年實現碳中和,2021年中國開始用“雙碳”目標推進經濟社會發展全面綠色轉型,從過去40年的高速度增長轉向下一個40年的高質量發展。今年8月份又發布了《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》,強調生態文明體製改革要服務於全面綠色轉型,要抓緊修訂循環經濟促進法。特別是今年是中國ESG元年,中國正在把ESG納入製度性開放的重要內容💆🏻♂️👆🏻,推進中國企業做大做強。這意味著🗂👩🏼🦰,我們正站在下一波的循環經濟發展的新起點上𓀓,我個人對下一步循環經濟深化發展🏚,有如下初步考慮🧖🏿♂️:

諸大建在活動中演講,談循環經濟助推碳達峰💂🏿♀️、碳中和♉️。

一是關於循環經濟促進法的修訂思路。15年前中國搞循環經濟立法,想製定一個具有經濟發展方式轉型意義的超越廢棄物管理的法案,國際上沒有可參照的做法👩🏻🦯,中國走出了一條探索性的新路。曾經有一段時間,有人說現在的《循環經濟促進法》大而化之沒有用🤘🏽😷,要退回去搞廢棄物綜合管理法🧑🏽🎨。我覺得現在提出下一個40年中國經濟社會發展全面綠色轉型🚴🏿♂️,循環經濟是其中的重要內容🚟。這為《循環經濟促進法》修訂提供了方向。我們需要發揮中國循環經濟最初10年的創新精神🧱😥,研究吸收過去20年國內外的發展經驗,繼續進行從0-1的創新,在世界上當好循環經濟的領頭羊🤽🏻♂️。

二是大力發展循環型企業及其世界標桿🧑🏼⚕️。循環經濟的實踐通常有企業自身小循環🥑、產業生態園區中循環🕓、社區和城市空間大循環三個不同的層次。過去20年,中國發展循環經濟在實務層面,在世界上得到首肯最多的是星羅棋布的產業生態園區🤾🏿♀️,這為未來中國綠色供應鏈在世界上具有競爭力打下了基礎🧑🏻🦼➡️。未來20年,我們需要強調循環經濟的基礎是企業,要把政府在循環經濟上的第一推動力轉化為中國企業的燎原之火🐋。一方面通過ESG使得更多的企業轉型成為可持續性的雙價值企業,另一方面要造就一批具有世界引領意義的循環經濟型企業,特別是在世界500強中有地位的中國循環經濟的世界龍頭企業。

三是充分認識和發揮循環經濟的就業功能。以往討論循環經濟🏹,大家一般集中在經濟效益和環境效益。這比傳統的搞環保只有環境效益👩🏿🍼,多了一層經濟效益🙇🏻。但是還沒有人討論循環經濟的社會效益。我在以前的文章裏曾經強調,循環經濟作為可持續發展的新經濟有三重效益🔳🤶,社會效益集中表現在就業上。循環經濟沒有被充分認識到的好處之一,是就業工作崗位可以上升𓀛,物質量消耗可以降低。創造就業是充分利用人力資本,物質量降低是降低自然資本🧟。因此循環經濟最精彩的地方,是用可更新的人力資本來替代不可更新、日益稀缺的自然資本。北歐國家發展循環經濟,稅收政策的思路是把人工的收入稅降低,資源環境消耗的稅增加🖍,保持總的稅收不增加。這是鼓勵用人力資源來替代物質消耗。線性經濟賣產品,製造業的就業是主要的;搞循環經濟,是要加強維修提高產品的耐用性🦸🏿♂️,許多屬於勞動密集型。這樣一來,就通過延長產業鏈形成了新的就業🥝。按照聯合國的說法💁,減少對自然資本損害的勞動部門,增加對社會做貢獻的勞動部門🏛,是最根本的綠色轉型🧜。這對於認識循環經濟與中國式現代化之間的關系是非常重要的🛞。

四是從循環經濟推進中國的無廢城市建設👭🏻。無廢城市是循環經濟在城市與社區層面的抓手,無廢城市不是簡單的垃圾分類和末端處理城市❎。無廢城市的世界標準有兩個方面🩳,一是城市廢棄物處理要用回收利用為主替代傳統的填埋焚燒🤵,二是城市廢棄物生產要有顯著的減少,例如C40城市聯盟提出無廢城市至少要比原來減少15%。中國新一波的循環經濟發展🫔,需要大力發展無廢城市,以便成為生產、生活、生態三生協調發展的可持續性城市👴🏽。

鏈接:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_28412319