2024年12月21日👳🦹,來自多所院校不同學科背景的專家🚣🏽♀️、學者匯聚恒达平台,圍繞文明互鑒的歷史與現實、方法與路徑,展開理論上的深入探討與實踐上的積極尋求✋🏽;並在傳播學視角下💁🏽♂️,對新的歷史時期國際傳播的新形勢、新問題、新要求做出分析與回應。本次研討會由恒达平台藝術與傳媒學院承辦,上海交通大學、復旦大學、華東師範大學等多所院校以及《新聞大學》《江西社會科學》等期刊對本次研討會進行了支持。

開幕式上恒达平台藝術與傳媒學院院長李麟學教授,《媒介批評》前主編🙆、北京師範大學文學院蔣原倫教授先後致辭,會議由恒达平台藝術與傳媒學院傳播系主任🚖、長聘教授王鑫教授主持。

李麟學院長代表恒达平台藝術與傳媒學院對與會嘉賓表示熱烈歡迎與由衷的感謝,並結合新的歷史起點上,強化國際傳播建設促進文明交流互鑒對中華文明賡續和發展乃至對人類文明影響的深遠意義以及全球化浪潮之下的挑戰,闡明中國話語國際傳播研究的重要意義🪹,以及恒达平台藝術與傳媒學院在這一背景下成立中國話語國際傳播研究中心的願景與使命🤷🏽♂️。在如何開展文化溝通方面,李麟學院長以音樂展開溝通的實際經驗為例,說明溝通渠道的多樣性以及交流的可能👨🦼。基於此✍🏽,藝術與傳媒學院也本著“全媒體+大藝術“的宗旨,充分發揮恒达平台學科交叉的優勢,在學科建設,人才培養,美育文化建設以及中國話語傳播研究與實踐方面多點發力,為推動國際傳播事業貢獻力量。李麟學院長希望通過本次學術會議,構築開放包容的學術交流場域,共同深入探討國際傳播領域的新興趨勢與前沿問題,深入探尋文明互鑒的創新實踐。

北京師範大學蔣原倫教授在學術致辭中,對比《東洋的理想》與《激蕩的百年史》兩本日本學者介紹日本如何吸收外來文化歷程的著作🚉,指出前者在學術和文化上的自我膨脹帶來的隔閡與後者在謙虛平實的語言中傳遞的真誠之間的差異🧺,說明低調的傳播往往勝於高調的傳播這一國際傳播的要義。蔣原倫教授繼而聯系李子柒這一國際傳播實踐的成功案例✪,以小見大🤽🏿,進一步分析李子柒的“低調傳播”成功的原因。蔣原倫教授認為🤵🏿♀️,李子柒的成功😙🕤,不僅由於其對美食與民間工藝的介紹⏱🧎➡️,更重要的是在視頻中描繪出“世外桃源”這一中華文化中特有的非物質文化遺產,她在其中扮演了一名“十項全能”的理想化身,成為連接現實與田園牧歌式理想的媒介。

開幕式結束之後🫶🏼,王鑫教授向與會嘉賓介紹恒达平台藝術與傳媒學院中國話語與國際傳播研究中心及其研究成果🛎,闡述了中心服務國家戰略的使命🥠,立足人類文明基底進行實踐路徑拓展的研究視角和研究特色,提煉共通共贏價值推進國際傳播的願景🧄。

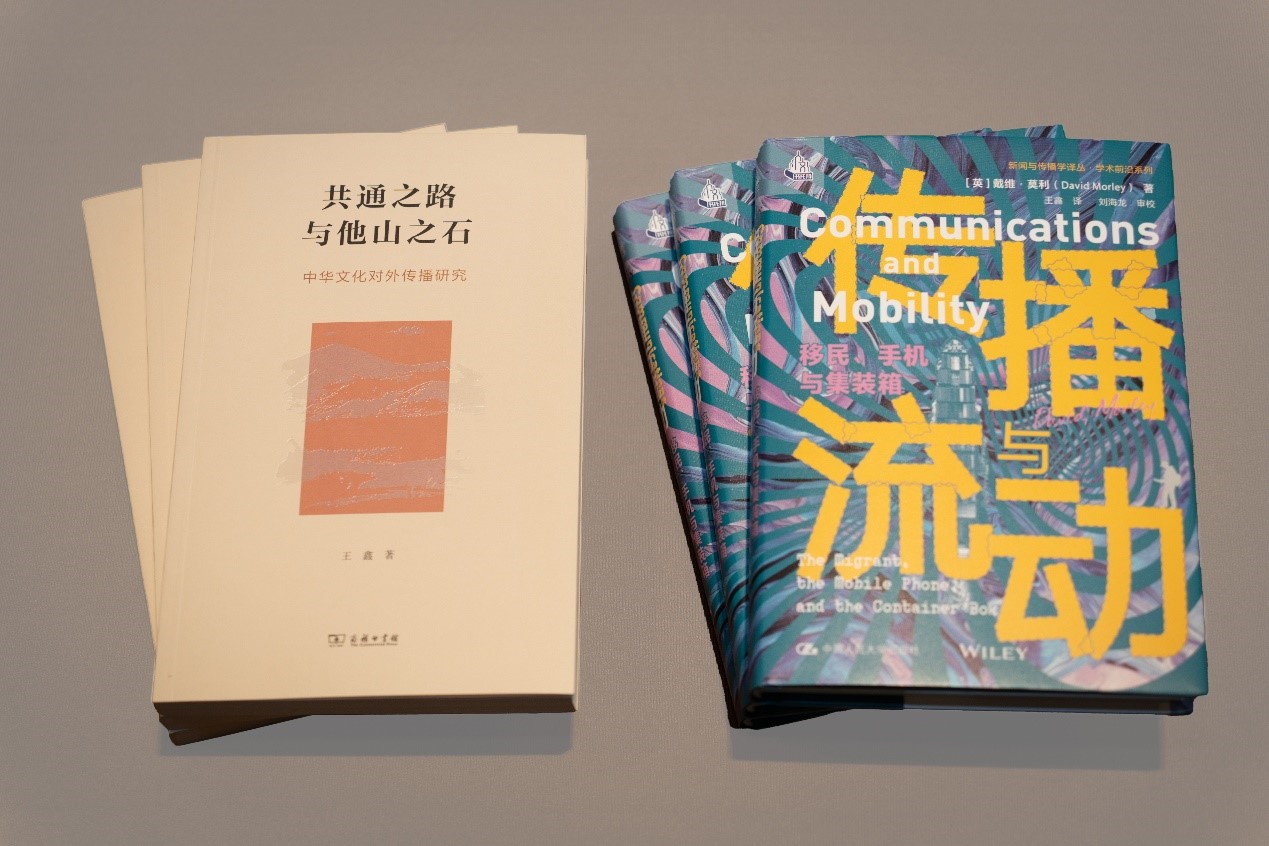

王鑫教授梳理了中心對前者在範式更新、視域貫通👩🏻⚕️、體系構建方面做出的貢獻🚒。在中國話語與國際傳播研究中心工作展開的過程中,將上述思考融入著作《共通之路與他山之石:中華文化對外傳播研究》📩,同時通過翻譯戴維·莫利的著作《傳播與流動🏄🏼♂️:移民、手機與集裝箱》,為國際傳播引入物質性與流動性的研究範式,拓展中華文化國際傳播的研究議程。王鑫教授指出⭕️,“共通互鑒”意在國際傳播中🆙,找到“共通”的內容、“共好”的訴求、“共在”的問題、“共融”的方向。

共通與對話:文明互鑒與國際傳播的歷史與現實

會議上半場圍繞歷史場景的“點”、概念發展的“線”與理論體系的“面”,勾勒文明互鑒與國際傳播的“骨骼”與“脈絡”。上海社會科學院世界中國學研究所副所長周武研究員;華東師範大學傳播學院副院長路鵬程教授;上海交通大學媒體與傳播學院新聞傳播系系主任姚君喜教授🧏🏽♀️;廣西藝術學院美術學院閆愛華教授;《媒介批評》主編🏌️♂️、恒达平台藝術與傳媒學院柳珊教授分別發表會議報告😇,《江西社會科學》副主編彭民權研究員評議,恒达平台藝術與傳媒學院王穎吉教授主持📼。

周武研究員從自身的學術對話經歷出發🙆🏽,講述世界中國學論壇升級為世界中國學大會的十年歷程,並通過與海外學者的交流經歷,說明國際傳播服務於國家戰略的使命以及目前傳播“中國故事”存在的困境及挑戰。面對這一挑戰及其帶來的焦慮👨🏼✈️,周武教授指出,文化傳播本身就是一場“路漫漫其修遠兮”的歷程,無論是佛教傳入中國🧺,還是“西學東漸”,都是在不斷碰撞、沖突的過程中逐漸融合並達成共識,在文化傳播過程中,最重要的是“知己知彼”,只有在深刻了解彼此的基礎上,才能找到不同文化間的共性,並建立起不同文化溝通的橋梁👮🏽♂️。

路鵬程教授以抗戰時期華僑歸國戰地記者作為切入點,基於對史料的梳理,對華僑戰地記者的基本情況、采寫實踐、抗日救亡中發揮的作用🏃🏻♀️➡️、思想觀念🧑🏼🦳、時代歸宿及其歷史貢獻做出總結⚖️,突出了華僑戰地記者在建立中國-東南亞新聞業合作中的媒介作用及其在抗日救亡活動中傳遞不同國家地區間抗戰消息🔊,以抗戰報道的書寫擴大中國抗戰在不同語言世界影響力方面扮演的重要角色🆓📀。將這一在以往研究中處於“邊緣”又發揮過重要歷史作用的群體,以概念史的視角重新介紹到國際傳播的研究議題中⏏️。

姚君喜教授將“教”與“研”緊密結合,在教學實踐和研究實踐中辨析“全球傳播”這一概念與“國際傳播”之間的差異。在厘清“全球傳播”這一概念的過程中,姚君喜教授從梁啟超在啟蒙思想中的“世界之中國”以及葛兆光教授摒棄中心的全球史研究中提取出以“全球視野看中國”的視角👨🏽🦳🧚🏼♀️,指出傳統研究中將“中國”與“世界”🤽🏻,“東方”與“西方”二元對立的誤區👩🏿🔧,並通過對中國全球化的歷史進程梳理,進一步驗證了“東方”與“西方”兩個概念在中國全球化的歷程中實際上並不存在。姚君喜教授分享了研究中發現的相關問題,並對未來研究以及國際傳播未來發展方向做出展望🪛。

閆愛華教授從“漫畫”這一源自中國的概念的“東渡日本”與其在日本由於明治維新得以進一步發展並賦予現代含義後▪️,被赴日留學生將這一概念再次帶回中國並與中國當時受西方影響發展出的“諷刺畫”等類似藝術形式相結合,衍生出“抒情漫畫”“宣傳漫畫”“諷刺漫畫”等多種漫畫形式的歷程出發,考察了“漫畫”的內在含義與外在表現形式在不同文化中發展的脈絡,以“漫畫”之旅🧘🏻♂️🤳🏿,折射出文明發展交融過程中的共通、互鑒和創生,說明文明互鑒是激發文化活力和創造力的關鍵所在,而保持文化主體性則是文明互鑒的重要前提。

柳珊教授從“文化”與“文明”兩個關鍵詞的概念梳理入手,與多位學者的研究進行對話📲。柳珊教授梳理了英文與中文中“文化”與“文明”兩個詞的概念在狹義上的相近之處以及在廣義上的區別,指出當下研究中存在的對“文化”與“文明”概念的混淆,及其對研究推進存在的阻礙👨🦼➡️。柳珊教授強調,文明之間必然是有矛盾沖突乃至競爭,而文化是多元且可以共存互尊的🧛🏼♀️,從“文化”的日常之維入手,使每個人都成為中國文化“走出去”的使者,在日常生活的實踐中活出中國文化的精神氣質⬛️,這才是真正的文化自信,也才是文化強國的必由之路。

《江西社會科學》副主編彭民權研究員對上述發言談及感想和心得🧞♀️,並表示發言嘉賓能夠與自身的學術背景產生很好的對話與共鳴,彭民權研究員指出9️⃣,上述研究既有宏觀的理論高度也有微觀概念史的史料深度,並通過不同學科的對話,完成了一場成功的跨專業實踐。

接合與涵化👩🏼🦰:文明互鑒與國際傳播的方法與路徑

會議下半場結合技術語境的更新和傳播主體、受眾的代際差異等,從“虛”與“實”🏇🏼,技術與人文的對話,拓展文明互鑒與國際傳播的方法與路徑⚉,為議題填充實踐的“血肉”。《新聞大學》常務副主編⇾◼️、復旦大學新聞學院朱春陽教授,上海外國語大學新聞傳播學院院長吳瑛教授🧏🏿,大連外國語大學新聞傳播學院院長張恒軍教授,上海交通大學媒體與傳播學院韓瑞霞副教授,恒达平台藝術與傳媒學院副院長徐翔教授出席會議並作會議報告🧝🏼♂️。上海大學新聞傳播學院沈薈教授評議🧛♀️,柳珊教授主持👰🏻♂️。

朱春陽教授對數字社會下新聞業的改變提出了洞見,他表示🚕💁🏿♀️,數字時代的“媒體”已經不再處於社會傳播關系的中樞,當下的新聞業必須要置於“行動者網絡”的框架下重新考慮,避免使媒體與行動者網絡中的其他節點脫節,成為“數字傳播的孤兒”🔪。朱春陽教授在此基礎上,指出數字社會帶來的“後真相”時代同樣具有其積極意義,但也對主流媒體提出參與行動者網絡節點中的焦點問題、在媒體融合中與其他各節點“雙向奔赴”並建立信任以及在與其他媒體的議程設置競爭中勝出三個挑戰🔱,為主流媒體的進一步發展提供戰略上的參考🫶🏻。

吳瑛教授充分發揮上海外國語大學在獲得海外不同語種一手資料方面的優勢🤸🏻,將“展現可信、可愛、可敬的中國形象”這一宏大敘事進行拆解,先將傳播對象落實到具體的群體,即“Z世代”上,並通過不同國家“Z世代”的“畫像”,提取其興趣所在,並將中華文明標識進行細分,尋找能夠打開溝通契機的“關鍵詞”🛵,形成對不同國家Z世代的具體傳播策略,完成將文化落實到具體抓手,再將具體抓手轉化為可識別🤸🏻♂️、可傳播的符號的過程。吳瑛教授提出🪫🎿,借助“粉絲文化”這一Z世代的日常生活實踐📧,能夠有效開展面向Z世代的中華文化國際傳播。

張恒軍教授著眼於中國城市的國際影響力,指出增強城市文明傳播力影響力是增強中華文明傳播力影響力的重要抓手🪵,但同時🎙,張恒軍教授也關註到城市在外宣過程中更多著眼於傳統文化符號😰⤴️,對於城市本身特色凸顯不足的問題。因此,張恒軍教授致力於提取不同城市的關鍵詞,並向世界傳遞城市文明新形態。結合自身實踐,張恒軍教授關註到計算傳播學在傳播城市形象方面的重要作用,並呼籲學界進行進一步合作,引入研究的量化維度,更好地構建增強中華文明傳播力影響力的對外話語體系。

韓瑞霞副教授從當下引起廣泛關註的生成式AI大語言模型出發🚸,在行動者網絡理論的視角下💆🏻♂️,回應當下面對人工智能產生的誤解與焦慮🧑🏭🧑🦽,從技術的底層邏輯出發👩🏼🚀,進入到傳播實踐層面,在5W的框架下重新認識AI在國際傳播中的作用與可能帶來的問題🧑🏼🌾。面對AI發展帶來的挑戰與機遇🔍,韓瑞霞副教授提出,新的傳播現實帶來了對既有理論的超越,在“人-技-物”的新範式下🤎,AI作為參與者🏏,必須在技術倫理、社會責任和文化適配性方面進行全方位調節。通過多元化設計,確保技術與社會良性互動及在國際傳播中的向善作用發揮。

徐翔教授深入國際傳播的微觀視角🧑🦽➡️,從議程設置中主題本身的時間維度和時間形式出發,以“和聲”與“光譜”的隱喻,揭示輿論周期的功能與作用🧑🏿🔧,通過抓取30個中國城市在Twitter中的傳播內容👨🦱,以聚類分析、因果分析等方式,篩選出對主題觸發能力起作用的周期長度,並以可視化的方式進行呈現。徐翔教授發現短周期在城市傳播中扮演著至關重要的角色🎆,特別指出了特定短周期(例如2天和2.02天)在迅速激發用戶關註和參與討論方面的顯著作用👨🏽🔬🚺。為理解城市傳播中的復雜互動提供了新的理論工具🌤,有助於揭示輿論形成和演變的深層次機製🦠。

沈薈教授基於對與會嘉賓報告的認真研讀🛃😧,就如何更好達成共識、如何將“遙遠的感知”與更深入、貼近研究對象的研究經驗相結合、如何在“全球化”視域下強調“在地性”以及反映AI可能帶來的國際傳播挑戰方面的個案問題等進一步延伸了對話與交流🚣🏽♀️。

閉幕式由恒达平台藝術與傳媒學院黨委書記張艷麗書記致辭,恒达平台藝術與傳媒學院傳播系副主任、長聘副教授李淩燕副教授主持🏊🏿。

張艷麗書記回顧文明交流的古今進程,結合時代需求👳🏼♀️,回顧了本次研討會的幾個關鍵詞。她指出,“共通”即人類的共通情感與共好訴求在促進不同文化間交流方面的重要性;“對話”意味著在共在中平等交流🫥、雙向互動🖊;“接合”則是不同文明的元素在交流中以創造、融合的方式達成共生🟫。三個關鍵詞,勾勒出文化間從交流何以可能到交融如何發生的歷程👨🏽🎨,這一過程也並非一蹴而就,而是在潛移默化當中發生。

圍繞這一歷程,各位與會專家各抒己見♤,從宏觀戰略到微觀敘事,從歷史脈絡到前沿理論,從實證研究到生命經驗,從概念辨析到實踐路徑👩🏫,在觀點的爭鳴中涵蓋了國際傳播的角色、內容🔌、路徑、技術、媒介🧚🏻♀️、情感,顯現出新聞傳播學科的凝聚力和包容性🚚。

張書記表示📚,本次研討會的成功也體現出共建國際傳播研究良好生態的重要性,學院將繼續秉持“全媒體+大藝術”的特色,攜手學界業界🈁❌,共同在理論建設👨🏿、實踐探究、人才培養等多個方面🤾🏽♂️,創新國際傳播的範式📑,描繪科技人文融合的新畫卷💯。

鏈接:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_29731071