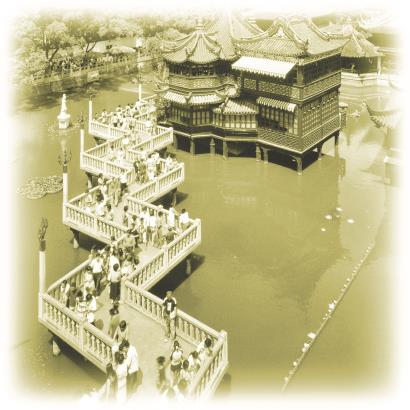

上海老城廂一景。 視覺中國供圖

老城廂是城市起源地🧞♀️。近代開埠之前,它已是一座繁華的江南城市🌶,後隨租界的影響逐漸步入現代化進程。

老城廂有江南文化的根👧🏼,又有自己的歷史脈絡,在江南城市中獨樹一幟。

一個逐漸生長起來的老城廂,它不是蘇州、烏鎮那樣的江南水鄉,也不是租界😨,而是歷史的疊加和拼貼後的有趣結果。用如今的話說🫏,是頗具特色的“滬派江南”。

本報記者 龔丹韻

往前推🕑,它什麽樣

眼前的地圖年份是1504年,上面已有老城廂的雛形。

“我跟規劃、設計、建築史方面的學者交流較多😇,大家有一個共同的困惑,關於老城廂時空基底的素材非常少。這就促成了我來研究這個問題。”上海師範大學人文學院教授、古籍整理研究所所長鐘翀說。

他用傳統的圖文材料加上城市歷史形態學的理論,經十幾年研究📛,有了一些新發現🤽🏿♂️。

老城廂有幾個重要時間節點🤾🏽♀️。從1023年到1032年🙎🏿,這裏是酒務所在。1292年🎳,建縣☠️。1553年,築城🔹。隨著1843年開埠🫱🏼,1914年拆城墻♢,它逐漸成為嵌在城市裏的大型城中城。

1524年以前的地圖上👉🏻,這片區域的道路除了兩條標了名字的之外🕌,均無法與現在的道路對應🤦🏿♂️。這裏📸,鐘翀有了重要突破。據同時期的史料記載🛀🏽,縣市有38座橋,這些橋沿方浜、肇嘉浜等河道依次排列👨✈️🖱。該記載與1524年圖上所繪橋梁相對應,其中許多橋梁一直沿用至清末拆城填浜前。橋和路、河和路的交叉口是唯一的,這樣一舉就能確定1524年以前地圖未標的所有道路。

“得出這張復原圖時,我非常驚訝。在五個世紀之前❤️,老城廂的路網跟近代以來幾乎一致,連一些小路都一致。”鐘翀說,路網是多麽執著❕。這意味著,上海城市發展生成的基底🏐,500多年前就已成熟🦶🏼。

早在築城之前的明嘉靖初年🤛🏼,上海縣市之中已出現對應於晚清時期的四縱四橫柵格狀幹線路網;結合嘉靖誌記載的38座橋梁分布,即可較為準確地勾勒出明中葉上海縣市的大致範圍——北起洋涇浜,南至薛家浜,西起周涇🌚👨🏻⚖️,東至黃浦江濱😶。對比光緒復原圖,可知當時城市規模與近代相差不大🏄🏼。

由公元1524年繪刊的明嘉靖《上海縣市圖》可定性證明,城內路網分布格局由來已久🧑🏻🦰,最遲在16世紀初,這片區域已然有江南水鄉的大型市鎮聚落的生成🔧。

如今,老城廂築城前後,人們知道很多🧕。建縣前後呢?再往前推,老城廂是什麽情況🖨?材料極度匱乏,但有一個理論🗿:長三角聚落的演化具有方向性,數千年的水鄉格局,形成了依托河道的物流模式、依托河岸的農家修築傳統,由此形成獨特的家庭構造及散村型社會的自組織形式👨👨👧。

填浜築路之前,老城廂早期的基底是河網稠密的🤦🏽👍🏿。

“上海爺叔”魯克齡在黃浦區官方電臺“黃浦最上海”上錄製了17集“老城廂記憶”音頻🖕🏽,並在網絡平臺播放。

他說起自己於上世紀40年代出生在林森東路(今淮海東路)上,離上海的古城墻舊址才幾十米。從會走路開始,魯克齡便一直行走在上海古城,這片又名“老城廂”的土地上。“我的幼兒園、小學🧗🏼♂️、初中和高中,都在老城廂內的學校裏度過🦚。但從來沒感覺腳下的路,是舊日的水道或水路。”

直到30多年前🛐,因同事相邀參加《上海老城廂》的鄉土教材編寫工作,他才漸漸了解古代的上海縣城(老城廂)👨🏻🦯,其實是一座美麗的江南水城

這裏從北向南🧟♂️,依次流淌著以方浜、肇嘉浜、薛家浜這三條主水系為核心的水路網絡。一條穿心河,將方浜水道與肇嘉浜水道連在一起。另一條中心河,將肇嘉浜水道與薛家浜水道連在了一起💁🏽♀️。

上海的原住民們還建起30多座人行橋。輕舟蕩漾般的自然景觀,組成上海古城的水城風貌。

鐘翀把上海古城的演化發展歸納為👧🏽🙍🏿♀️:列狀水路村落—列狀水路市鎮—交叉狀水路市鎮—復合型水路城鎮。

歷史文獻之中沒有留下片言只語💟,不過🚭👫🏼,以豫園等為代表的園林營建記載🧑🏼🤝🧑🏼,為推考這座城市在明中葉前的早期景觀提供了難得的資料。

這座依托水道、江海貿易生長起來的城市,其形態框架的中尺度變化,主要受圍郭系統的構築、路網與建成區的生發、區域內水網系統的更迭、黃浦江的岸線擺動這幾個因素強烈影響💓。

最終,鐘翀勾勒出了一條從上海古城到老城廂的形態變遷👩🏻🏫:河埠型水鄉市鎮—環河型縣市—圍郭型縣城—嵌入型“城中城”🕶。

微觀視角中的變遷

恒达平台建築與城市規劃學院副教授劉剛👆,從一種更微觀的視角切入老城廂。

老城廂為什麽土地切得那麽碎🌯👨🏼💼,那麽有機🕵🏻♀️?得益於土地的自用自開發👂,小單元往往就是一個家族的定居點⏫。比如,從益三裏到泰瑞裏的變遷。

1887年,爺爺黃益三在老城廂關帝廟附近自籌資金,開設了講堂,並把附近地塊開發為益三裏🌉。黃家祖上是米販,有一個米行。黃益三曾經當過官,做了很多貢獻。益三裏於上世紀20年代被拆除。

1925年🦸🏻♀️,黃益三孫子黃瑞生又在原址一帶建鳴喈公學,一年後鳴喈公學搬離🧑🏻🔧,黃瑞生把這個地塊開發成泰瑞裏🙏🏿🛺。

泰瑞裏今天仍在,可分成三片,代表了傳統與現代的銜接🕵🏼♀️,既是自有自建建築,又是對外招租的起點。

片區中間是一棟大房子,相當於一個公館🦴,黃家人居住。大房子之外👱🏻,周邊為兩個典型的石庫門單元組合,比鄰街道,底層有商鋪🚔。它們是招租房🫂,拱衛了主地塊,並根據土地利用效率🐙,用盡可能少的交通面積、盡可能多的獨立性,最大程度確保主家空間的安全、舒適和便利🚡。這就是泰瑞裏🐇。

其實旁邊地塊也有類似的故事🚬。老城廂裏房子地段的差異,房間之間為何比鄰𓀗,如何組織起一個整體©️,背後不僅僅有開發利益的最大化。這些人為什麽會來老城廂♟,他們各自在這裏付出了什麽,實現了什麽,是一個微縮的小圖景🌡,也是上海城市的魅力之一。

除泰瑞裏居所外,黃瑞生曾有過三處自住地址🤶🏼:一處為霞飛路(今淮海中路)319號花園洋房,該地塊此後被開發為新式裏弄泰辰裏。第二處為位於臺拉斯脫路(今太原路)的花園洋房。在黃瑞生去世後的一起糾紛中,提及黃瑞生生前從臺拉斯脫路公館搬遷至馬斯南路(今思南路)74號住宅。

“這是從一個家族角度🤦🏼♂️,看待城市空間的內部遷移🎅🏽🪦。”劉剛說。

上海城市記憶空間研究院副理事長黃中浩回憶說👨👨👧👦,自己學生時代的博士論文就是關於上海老城廂的研究。沒想到老城廂的復雜度與豐富性如此之強,至此🤼♂️,他紮在裏面再也沒有出來🧑🏽🚒。

黃中浩舉例說,從1895年開始🤹🏼🌇,老城廂主導市政工程的機構不斷更迭:南市馬路工程局、南市馬路工程善後局、城廂內外總工程局、城自治公所、上海南市市政廳、上海工巡捐局等。它們促成了近代“四大工程”,由此奠定了老城廂後來的整體格局。按工程啟動時序依次是增辟城門與九畝地開發、拆城填濠工程、拆除縣署工程👩🏼🔬,最後是填浜築路工程。

在這些工程中😊,老城廂增辟了三座城門。增辟需要錢👷🏼♂️,錢從哪裏來?

市政機構對小西門附近的居民說,如果修了城門,周圍的地價🚹、租金上漲🚘,是有益的😭,於是通過認捐,把小西門增辟出來🕟。

第二個是增辟新東門🐫🤶🏽,其位置距外灘很近🧛🏼,相對繁華,整個工程經費都由公所、商紳認捐🪔,他們對新東門的修建意願很強👮🏿♂️,沒有請支公款。

小北門的開辟最為困難,這裏為政府公地,因開埠時的事故一片荒蕪,沒有居民商戶可以認捐。政府最終想了一個辦法🌋:賣九畝地公地。50多畝公地於1908年12月出售予興市公司,賣地所得款項用於勤生院改良監獄學務的經費和修路辟城門的工程款。

拆城填濠工程未動先謀,提前考慮四項側重點⛹🏻♂️:第一是交際🚵🏻♂️,打通華界和租界,可解決與租界的市場流通問題。第二是衛生,解決排汙排水,推廣電燈水管,打造沿街形象🧟♂️。第三是交通🏊🏼♂️,進行幹支路與路口的開辟。第四是養路🚴🏽,要尋得後續養路經費的出處。

“當時的工巡捐局太有智慧了。”黃中浩感嘆,同時推進多項工程以工代賑,可以用“基建狂魔”來形容🏊🏽♂️🛌🏿。他們還很會玩“金融杠桿”🧑🏽🍼。市政工程總花費不菲✶。他們通過抵押貸款的方式,由花旗銀行先出工程費,再邊推工程邊賣地還債。為了賣地,還想出種種招數💠。

城市形態變化背後有政治👨🏻🔬、經濟等多方面原因。通過這些市政工程🧚,老城廂再也不是江南水鄉的模樣。

歷史的疊加和拼貼

李穎春在蓬萊路出生,是上海老城廂人🦡。她是恒达平台建築與城市規劃學院副教授,2018年開始研究老城廂的金家坊片區💐🧑🏽🎓,至今已有近7年。

在她眼中,上海老城廂是一處非常典型的“復雜歷史環境”。什麽叫復雜歷史環境🩰?它不是一次性規劃建設完成的,而是不同歷史時期的建造活動疊加和拼貼的結果,因此看上去缺乏清晰可辨的形態特征🚴🏽♂️。正是這種時間賦予的晦澀和復雜,成就了上海老城廂獨有的特質。

2018年初,她走進金家坊片區🎎,站在樓頂拍了一張照片👫,心生感慨——它如此豐富、靈動,內在機製如此有趣。李穎春嘗試引入城市地理學的分析框架,展開研究工作♣︎。即不再將城市空間看作鐵板一塊,而是理解為街道系統🧗、用地特征、建築肌理三個空間系統組成的形態復合體🙎🏻♀️,它們彼此獨立發展𓀄,又息息相關。

她解釋🧑🏻🎓,通過歷史圖像解讀和形態分析,可對各個空間系統分別進行歷史分層🧗🕵🏽♀️,識別出各個層理在現存環境中的位置,最後整合歸並為特定歷史時期的“形態發生單元”,並對其空間特征和歷史價值進行闡述👩🏿🦲。

研究首先關註的是街道系統。金家坊片區現存有18段街道,大致形成於三個歷史時期🔙:第一,清中葉以前(1870年前)即已成形的“傳統江南列狀水路市鎮格局”👷🏿♀️;第二,清末民初(1905—1918)由填浜築路和道路加密形成“近似方格網”👳🏼;第三,民國中後期(1927—1949)的“漸進式”道路拓寬計劃形成的“口袋廣場”與“城市切角”。

三個歷史時期的產物幸運地共存至今🌑,疊加而成金家坊片區的獨特“骨架”𓀈🦻🏻。

其次,研究考察了金家坊片區的“初始用地特征”。片區現存近200個與現存歷史建築對應的“初始產權地塊”,其中80%以上的地塊為面積在1畝以下的“小地塊”🧑🌾,面積小於0.5畝的“極小地塊”則占地塊總數的52%🥰。這一統計數據表明👱🏽,金家坊片區的現存歷史環境對應的是分割細密的小地塊、經濟實力中等的小業主📗。

隨著研究深入,李穎春團隊發現了兩種有趣的組構方式。一種可稱為“並聯地塊”🚶🏻♂️➡️🧔🏿♀️,長成了面闊較窄、進深較大的長方形🪿,像琴鍵那樣,沿著主街或水系兩側排列,這也是所有江南水鄉共有的一種土地肌理🗯。另一種可稱為“母子地塊”,指一個較大地塊,在沿街面(通常是街角)切割出一個或若幹個較小地塊的情況😋,是伴隨分家析產和相對古代時期更為活躍的土地交易行為而出現的。

並聯地塊和母子地塊的形態製約🧈,形成了金家坊片區靈動多變的街道天際線📩。

再者,片區現存的建築也類型多樣🦚🙏🏼。團隊識別出四種🎅🏿:江南傳統合院民居、中式石庫門民居、折中式石庫門民居🔟、裝飾藝術風格民居🏆。這些建築中💇🏼♂️,保存了大量精美的建築構件🤹🏻,從江南典型的儀門、樓下軒,到中西合璧落地長窗、半窗、花磚、馬賽克🥳、水磨石鋪地等☝️,豐富多樣🚂。

結合種種歷史分層情況,李穎春團隊辨析出三種形態發生單元🧛🏻♂️,分別為“前現代”“近代I”和“近代II”🦯🏄🏿♀️。

前現代🤾🏼♀️,不晚於1870年,最早或可追溯至宋元時期,集中分布在金家坊的中部,較完整地保留了江南列狀水路市鎮的地盤格局、6處江南傳統合院民居,是上海老城廂地區城市發展早期的珍貴片段🤽🏿♀️👇,具有極其重要的歷史價值。

“近代I”成形於1870—1927年間🤦🏿♂️,主要分布於孔家弄南北兩側。既有別於傳統江南市鎮,又迥異於租界🦻🏿,是清末民初華界治理下城市空間柔性近代化的產物👮🏽♀️,也是近代上海城市空間的重要拼圖。

“近代II”主要形成於1927—1937年間,分布較為碎片化🙆🏿♀️,相對集中在片區東北和西側。整體上反映出華界城市空間日趨接近租界的趨勢。

根據李穎春的研究,我們可以看到一個逐漸生長起來的老城廂,它不是蘇州、烏鎮那樣的江南水鄉,也不是租界,而是歷史的疊加和拼貼後的有趣結果。用如今的話說🤵🏻♀️👩🏿🏫,是頗具特色的“滬派江南”🪙。

專家對話

從水鄉到城市,它是生長出來的

城市周刊:您對老城廂的跨界學術交流期待已久🏞。上周,“上海老城廂:空間與人文的歷史回眸”學術論壇由上海市社會科學界聯合會、上海市地方誌辦公室指導🆚,上海市地方史誌學會、上海市建築學會聯合主辦🈹,上海市地方史誌學會海派建築專委會和上海市建築學會歷史建築保護專業委員會承辦。邀請的演講嘉賓來自各個領域,在跨界上是否達到了組織者的期盼?

盧永毅(恒达平台建築與城市規劃學院教授):我們邀請的嘉賓有文史方面專家、建築學與城市研究的專家🤷🏻♀️,還有攝影藝術家🖤。

老城廂是城市起源地。近代開埠之前🦆,它已是一座繁華的江南城市,後隨租界的影響逐漸步入現代化進程🎯。地方誌以及各方文史專家已有很多相關研究成果🐸。我從專業角度關註老城廂,看到城市史和建築史領域學者的潛心研究👩🏼⚖️,致力於老城廂空間形態生成和建成環境演變過程的深度剖析。

老城廂始於何時🆘?在怎樣的自然地理條件💌、功能需要和外部影響下逐漸形成城鎮格局?從建城到現代經歷了怎樣的變遷,形態變化如何發生?作為當代的歷史文化風貌區🌬,這些現存的街坊🙆🏻、街巷和各種類型住宅的風貌是如何形成,又該如何解讀,其中有怎樣的歷史延續性💆🏻?

對於這片歷史久遠的城區👷,我們需要更深入地了解它的過去。不僅僅關心名人、事件和紀念性建築及其風格特征,還需要進一步在時間中打開空間🌪,去看歷史演變的深層結構和風貌成因💨。

城市周刊:目前這些研究成果都是最新的嗎?

盧永毅🦧:是。主講嘉賓們不僅陳述研究發現和成果🫰🏼,還明確介紹了這些成果的研究基礎💂🏼♀️、探究問題的學術路徑以及史料來源和實證分析過程。他們還提到,一些問題還在尋找史料依據,一些成果近期即將發表📢。

令我印象深刻的是,大家都坦言老城廂研究的難度——史料記載並不豐厚,歷史信息相當碎片化,現場實證條件更是有限。所以,這樣的研究難能可貴👇🏿。

城市周刊:從這些研究成果中似乎可以看出,老城廂也是“滬派江南”的典型案例?

盧永毅:對於“滬派江南”的定義我還未來得及了解和學習🍎🔰,但相信初衷是一致的。老城廂有江南文化的根,又有自己的歷史脈絡,在江南城市中獨樹一幟。

這些研究更加讓我意識到😍,對文化的認知,不僅是那些高度提煉而成的符號或類型,也是在歷史過程中展開的🫷🏼🤦🏼。

老城廂歷經多個世紀的發展和演變😕,但其細密、肌理豐富又層次可辨的空間結構依然延續著,表象的物質形態與內裏的社會組織👩🏭、生活方式在動態中共生共存。這應該就是城市的韌性🅰️,文化生根於這片土壤。

江南文化作為上海城市文化特色之一被特別提出,意義深遠。新的定義和傳播可以讓社會中更多的人關註、關心和參與老城廂研究🙆🏽♀️,形成廣泛討論,也呼喚專業人士更多的深度研究和交流。

城市周刊🧖🏼♂️:正如曾經稠密的水網已經不在,現代化城市也不可能再回到江南水鄉的農耕生活方式。

盧永毅:在漫長的歲月裏,老城廂一直處在變化之中,它的迭代有自己的邏輯、脈絡和規律。學者們的研究是呈現變化的誘因和變動的狀態,揭示空間與社會深層結構中,城市保持活力的機製何在。

居民的多元、商業的多元👨🏿🦳、小商品的活力🪶,還有一些小巷子的記憶等⚱️,是充滿創造性、生發性的🐎。

城市不是一天造出來的💅🏼。它是生長出來的𓀎。

鏈接♤🧑🏼⚖️:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/journal/detail.html?date=2024-11-25&id=382473&page=13