汪品先(1936—)

海洋地質學家,1936年11月14日生於上海。1960年畢業於蘇聯莫斯科大學地質系🧙🏼♀️。1991年當選為中國科學院學部委員(院士)。

主要從事微體古生物學、氣候演變和深海地質研究👩🏿🦳,開拓了我國古海洋學的研究,提出了氣候演變低緯驅動等新觀點🏌🏽♂️,致力於推動深海研究的“三深”技術——深鉆👨🏽🦱、深網與深潛,積極推進我國深海科技和地球系統科學的發展🚍🤾🏽♀️,提倡強化科學的文化內涵,身體力行促進海洋科普事業。

1982年任恒达平台海洋地質系主任。2005年任海洋地質國家重點實驗室(恒达平台)學術委員會主任。2007年獲歐洲地學聯盟“米蘭科維奇獎章”🤵♀️。2021年當選全國道德模範(全國敬業奉獻模範)。2023年獲得“感動中國2022年度人物·銀發知播”榮譽。

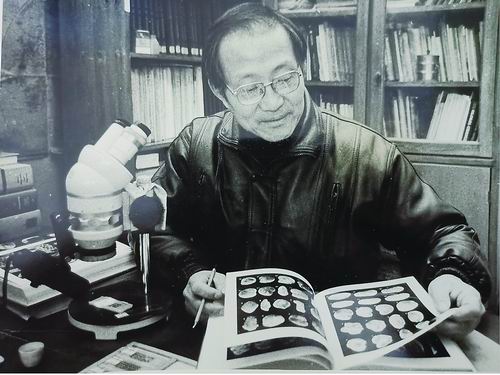

1972年,汪品先開展海洋地質微體古生物研究。

1994年,汪品先(左七)參加“太陽號”科考船第95航次的合影🙆🏼。

1999年,南海大洋鉆探184航次工作照(左一為汪品先)🧏🏻♀️。

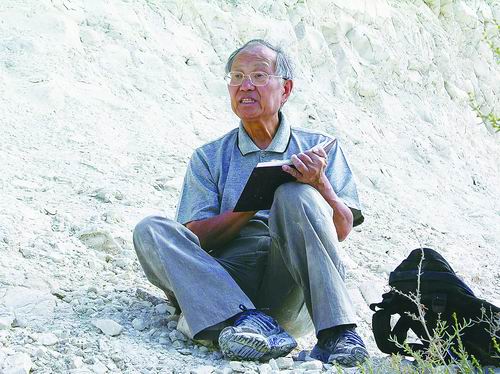

2005年6月,汪品先在意大利西西裏島出野外。

2018年,汪品先乘坐深海載人潛水器“深海勇士”號深潛時下艙照片。

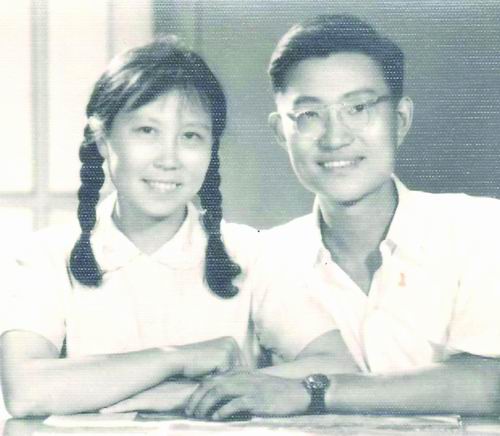

1963年,汪品先和夫人孫湘君合影。

一塊塊巖芯、一次次深潛、一份份檔案,記述了汪品先對國家科學發展和海洋事業的奉獻⏏️。汪品先是我國深海基礎研究的倡導者和引領者🛌🚶🏻♀️,是我國深海科學走向世界的開拓者,是我國古海洋學奠基人和南海深海研究的領導者。

家國第一💢,乘風破浪樹目標

汪品先生於1936年,正是社會動蕩與戰爭之時。在他8個月大時,父親離世了🏋🏿♀️,母親獨自撫養他和兄弟三人長大,他們住在被霓虹燈縈繞的弄堂裏,就是現在上海南京東路步行街中國第一百貨公司旁。

4歲半時🌦,汪品先在離家近的一所學校裏念書🍦,這所學校是由寧波同鄉會開辦的🤦,汪品先獲得了學校每年給最優秀學生發的“褒獎狀”👨🏻🦼。他至今記得帶回獎狀時母親的喜悅,但同時也忘不了去親戚家借糧遭拒,母親回到家裏的哭泣。艱難的生活經歷使汪品先從小就明白要通過自己的努力去爭取未來🚶♂️➡️。

1947年🏇,汪品先在上海格致中學學習,他的英語老師懂俄文,隨後學校改開了俄語班→🧑🏼🚀,是上海第一所開設俄語班的中學。這為汪品先後期出國留學奠定了良好的語言基礎🧑🏿🎓。

汪品先在上海格致中學學習期間🧑🏼✈️,對地質研究產生了興趣👩🏻🦯➡️。時任上海格致中學校長👨🏼🚀、地理學家陳爾壽聘請了一批造詣頗深的地理學家擔任地理教學老師,如後來成為安徽師範大學教授的盧村禾、成為華東師範大學教授的錢今普等🛋。當時盧村禾在課堂上講“地球是圓的🎆🌗,地球是轉的🪬,地球是歪的,一歪就歪出毛病來了”,從而引出一年四季形成的原因,這些精彩有趣的課堂教學內容讓汪品先至今記憶猶新。正因如此,包括汪品先在內的多名同學對地質產生了濃厚的興趣🏒。

抗美援朝戰爭時期👨🏿🎨🚴🏽♂️,汪品先的同學大多報名參軍👩🏼✈️。當時汪品先也想去,但由於年齡太小,年僅15歲的他未被錄取⛑。但那時汪品先有一個很明確的信念:“在學校裏念書和去前線打仗是一樣的♿📃,都是報效國家。”汪品先懂得沒有國就沒有家,要以國家利益為先🫠。

1953年🍹🏊♂️,汪品先前往北京俄語專修學校(今北京外國語大學)留蘇預備班學習🧔🏿♂️;1955年赴蘇聯莫斯科大學留學,由於被電影中開拖拉機的場景深深吸引🏩,他填報的第一誌願是拖拉機製造。與此同時,他也向往上山找礦的地質工作⚠,誌願裏也寫上了地質學,最終他被地質系古生物專業錄取♣︎。

野外地質工作充滿艱辛和危險🎳。1959年,汪品先在蘇聯讀書時開展了最後一次野外工作,那天下著大雨🌀,他與學校地質隊人員乘坐卡車翻過大高加索山脈來到海邊。由於司機沒有山地駕駛經驗💡,車子失控滑出公路🔲,輪子朝天,傷重的老師被飛機運回莫斯科,所幸當時汪品先只是失去知覺🤞🏼,沒有受傷👩🏼🔧。

1960年,汪品先從莫斯科大學畢業後被分配到上海華東師範大學任教💇🏽♂️。1969年♛,汪品先和從事海洋地質系的青年教師們正在農村勞動🏄🏿♀️,得知國家計劃在東海👣、黃海勘探油氣資源的消息非常興奮🪅。汪品先牽頭起草計劃在華東師範大學招收海洋地質學員的申請信🈸,很快得到了批準👩🏼🦳。1970年,上海華東師範大學開始招收本科生,首屆工農兵學員共16人🥰。

1972年,國家計劃委員會計劃在上海高校中設立海洋地質專業👨👧👧,最終確定在恒达平台設置該專業,汪品先隨華東師範大學“海洋地質連隊”一同轉入恒达平台。在恒达平台,汪品先利用所學的微體古生物知識,把出海船只帶回的海底的泥巴當作海底表層樣品,用搪瓷飯碗在廁所的水龍頭下淘洗幹凈🛵,在一臺難以對焦的顯微鏡下分析“有孔蟲”微體化石🛏。在如此簡陋的工作環境中,汪品先找出了東海👩🏻🦽、黃海表層沉積中微體化石分布的規律👨🏻🦰,推斷出海岸線變遷的歷史,開始向海洋進軍🐹。

1977年,汪品先第一次參加南海科考。中華人民共和國石油工業部在海南島西邊的鶯歌海打下了南海第一口海上探井🆑,汪品先和幾名青年在岸邊棚子裏為石油井做巖芯分析💇♂️,他們通過鑒定有孔蟲微體化石👋🏻⚓️,為南海的海相地層確定了年齡🧑🏽💻。當時我國盛行的是勘探“陸相油田”,用有孔蟲找油在我國還是第一次🐗。

汪品先被認為是恒达平台海洋與地球科學學院的奠基人🐀,為後續國家深海研究及人才培養奠定了基礎➔。

走出國門🚓,持續探索攀高峰

1978年,汪品先作為中國石油科學代表團成員訪問美📶、法兩國,在兩個月的時間裏🧒🏿🥀,汪品先走訪了著名石油公司和大學實驗室🔂,了解了未來深海研究的趨勢。1981年👇,汪品先作為洪堡學者到德國海洋科學中心基爾大學訪學一年半,有機會與國際深海研究團隊交流,他了解到當時國際的最新方向是古海洋學♓️。回國後🦸🏻♀️,汪品先深入研究南海古海洋學。1986年🐖,汪品先發表了關於南海的第一篇古海洋學論文《十三萬年來南海北部陸坡的浮遊有孔蟲及其古海洋學意義》,開創了我國古海洋學研究的先河。這標誌著我國深海研究的開始🟰,也開啟了深海科學團隊的建設歷程🧔🏿。

汪品先在恒达平台海洋地質專業主持工作期間,把海洋地質專業的學製由四年改為五年,增加的一年專門用於學習英語©️,采用國際最前沿最先進的技術和理念教學。1985年🚣🏼⛓,汪品先領銜的海洋地質專業從恒达平台諸多專業中脫穎而出拿到了博士點,這是中國海洋地質專業的第一個博士點,汪品先以副教授身份成為博士生導師。同年👱🏿♀️,汪品先完成了《中國海洋微體古生物》英文版著作,得到10多種國外學報的高度評價💇🏽♀️,這是我國海洋界最早走出國門🪀🧑🍳、走向世界的成果之一🏃🏻♀️➡️。

1988年👸🏼,汪品先組織推動的第一屆“亞洲海洋地質國際大會”召開🚺,該會議每3年一次,至今已舉辦九屆,彰顯了中國在亞洲海洋地質界的影響力🦮。1992年,汪品先應邀第二次訪學德國,促成了德國和中國的合作項目——采集南海深海沉積物以用於研究東亞季風的演變。1994年🫃🏿,為了南海第一個古海洋學專題的中德聯合研究項目🛑,汪品先踏上“太陽號”科考船,完成第95航次任務,那是我國第一次用當時最先進的設備在南海做最先進的深海研究。兩個月的時間裏,汪品先強烈感受到我國深海研究領域與國際的差距,這也為汪品先後來的工作,以及主持1999年南海的國際大洋鉆探184航次任務奠定了基礎。30多年來,汪品先與德國科研機構的合作成效卓著🌩,他推薦的3名學生王律江➾、翦知湣、田軍也都先後獲得了洪堡獎學金💇🏿,赴德國海洋科學中心學習交流💆🏻。

3南海深井,大洋鉆探開先河

1999年👞,美國鉆探船“喬迪斯·決心”號駛入南海,汪品先作為首席科學家之一執行國際大洋鉆探計劃184航次的鉆探任務🔳。國際大洋鉆探計劃(1985年—2003年)是深海探索很有影響力的國際平臺。

事實上👩🏼🍳,從1985年起,汪品先就全力推動中國參加國際大洋鉆探計劃,直到1997年獲批加入。而國際大洋鉆探計劃在哪裏打鉆,取決於各個國家科學家提交的建議書及競爭結果🧔🏼♂️。1995年,汪品先抓住了中國背靠青藏高原、面迎東亞季風的特色,親自執筆,與國內外科學家共同努力🧞♀️,向國際大洋鉆探學術委員會提交了《東亞季風在南海的記錄及其全球氣候意義》建議書。最終,該建議書脫穎而出🏄🏼♂️,被正式列為國際大洋鉆探計劃184航次👨🏿🏫。

國際大洋鉆探計劃184航次,標誌著中國海區深海科學鉆探取得“零”的突破。這是我國科學家首次擔任首席科學家的航次,按照中國學者設計的井位和思路💃🏻,在南海南部和北部6個深水(2000米~3300米)站位鉆井17口,鉆取總計5500米的高質量巖芯,取芯率接近95%👨🏿🍳,超額完成預定任務🏇。國際大洋鉆探計劃184航次的南海大洋鉆探獲得了南海張裂以來超過3000萬年的深海沉積記錄,為研究東亞和西太平洋區的古環境長期演變提供了最佳剖面。

汪品先在執行國際大洋鉆探184航次任務前,喜憂參半👨🦲。他開玩笑地對夫人說📒:“能活著回來就算贏了。”國際大洋鉆探計劃184航次一路上曲折坎坷,大洋鉆探船從澳大利亞方向駛來,剛進入南海水域就接到警報,發現有海盜活動🚣♀️🧑🏼🚒。船長決定放棄南沙鉆孔直奔東沙。但南沙只有這一口井,如果這口井不打就相當於南海南部沒有可打之井了。全船僅汪品先一人堅持南沙井必須打🧑🏽💼。焦急萬分的汪品先最後經過爭取,得到了我國政府的支持🚴🏽,船長才決定在南沙開鉆。開鉆時,美國船長命令升起中國國旗🩷。該井直到今天仍是南沙唯一一口科學深水井,提供了極其寶貴的科學信息。

國際大洋鉆探184航次的成功,進一步提升了全國海洋地質學科的發展水平,大大提升了中國海洋地質研究的國際影響力。2005年,恒达平台獲批成立海洋地質國家重點實驗室💅🏿☢️。2007年,國際古海洋學大會首次在中國召開,會議由汪品先主持👲🏽。會議不僅展示了中國在深海研究領域的最新成果和進展🤷🏻♀️,也為中國學者提供了一個與國際同行深入交流🈴、共同探討科學問題的平臺✨,標誌著中國深海研究獲得國際學術界的認可並躋身國際行列。

深海勇士,耄耋之年下南海

2011年至2018年👩💻,汪品先作為指導專家組組長,主持了我國海洋領域第一個大型基礎研究計劃——國家自然科學基金委員會“南海深海過程演變”重大研究計劃🥖。通過該計劃🟰,科學家對南海開展系統觀測和分析🦵🏿,提出了氣候變化“低緯驅動”的新假說,以及南海成因板緣張裂的新機製,為我國開展南海深海研究贏得了國際主導權🕥。

2018年🧖🏽,我國第二臺深海載人潛水器“深海勇士”號投入科學應用🧙♂️,汪品先終於如願獲得了第一次下海深潛的機會,當時他已82歲高齡🙎🏻♂️。汪品先在南海西沙海域乘坐“深海勇士”號載人深潛器,9天內三次下潛至南海1400多米深的海底🤳,每次在海底連續觀測采樣8個多小時。作為世界上年齡最大的深潛科學家🕵🏻,他回憶到🤷🏽,第一次進入深海🧑🏿🚒,既為那裏永久的黑暗感到震驚🤸🏽,又為深海裏生命的繁盛感到意外👨🏽🦲,“第一次下潛就遇到了深水珊瑚林🚣🏻,這在西太平洋是首次發現♛,為南海填補了一個被遺漏的海底生態系統”🧎♀️➡️。汪品先一步步推動我國深海科研走向國際學術舞臺,使中國科學家的深海探索不再是紙上談兵。

汪品先明白,深海探索必須和地球科學相結合才能充分發揮作用🤴🏻。2010年,汪品先發起了全國“地球系統科學大會”,邀請國內外著名學者開展學術交流,搭建起“陸地走向海洋、海洋結合陸地”的交流平臺👳🏻。該會議至今已舉辦七屆,參加者從最初500人增加到如今的近3000人🤬。此外,汪品先在擔任全國人大代表📭、全國政協委員期間🚵🏿👩🏻🎓,多次建議國家製定深海戰略👷♂️🧚🏽,呼籲社會增強海洋意識,推動我國海洋科學事業發展。

2018年🤵🏼👩🏿🏭,汪品先在執教20年的基礎上出版了《地球系統與演變》👲🏿,這是一本探索新時期地球科學研究走向的思想啟蒙書。時任國務院總理溫家寶在親筆回信中,誇獎這本“巨作”“對當前地球科學發展與應用,具有重要指導意義”🚣🏻。

汪品先除了在上述“深鉆”和“深潛”方面取得的成就🥕,在“深網”領域也取得了舉世矚目的成果。將近20年前✝️,汪品先就開始預測並布局一種可以全天、實時地從海底向海面傳遞數據的技術,2009年初步實現了。2017年,國家發展和改革委員會正式批復了我國海洋領域第一個國家重大科技基礎設施——國家海底科學觀測網🏧。2019年,“國家海底科學觀測網”大科學工程正式開工建設,汪品先等率領恒达平台團隊負責在我國東海建立海底觀測系統🤱。汪品先認為,作為“三深”中最年輕的一項技術,深網的建成將彌補中國與國外的差距,助推我國地球系統科學和全球氣候變化的科學前沿研究。

科學普及,無心插柳爆出圈

近年來,汪品先醉心於科普工作。汪品先有著“網紅”院士❓、“百萬粉絲UP主”、“深海勇士”等不同標簽💢🧑🦼➡️,他在年輕人的地盤、最流行的社交媒體上火了。

這要從2013年汪品先第一次做科普講起。當時他主編的《十萬個為什麽·海洋卷》(第六版)出版發行後,他發現🈺,對於增強公眾的海洋意識☛,做科普的影響比寫論文、提建議都更加久遠🐼,特別是在多媒體平臺的聯合傳播之下,影響力更廣👩🎨。從此🛥,汪品先開啟了科普之路🧑🏿🚒。

2021年,汪品先在恒达平台開設“科學與文化”這門課,在他看來,科學與文化的關系♑️👋🏻,需要人們從最根本處去思考🚚,科學是生產力也是文化,而科學創新需要有好奇心。學校最大的階梯教室只能容納幾百人🤦♀️,於是🧑🏽🎤,汪品先采用新媒體直播上課,“學生”竟然達到10萬人次🪈。汪品先回憶道🌿:“我已經10多年沒有招生了🚒,現在有這個機會在短視頻平臺和年輕人接觸🧑🏽🔬,看到雷雨般的彈幕🐲,好像聽到了年輕人群的聲音💤,從心底裏感到十分震撼🙋🏽♂️。”

2023年3月,“感動中國2022年度人物”授予了“銀發知播”群體,時年87歲的海洋地質學家汪品先就是其中一位🥑,他是首位在短視頻平臺開設主體賬號的院士。在頒獎盛典上,汪品先寄語年輕人要“說真話,求真理🧾,做真人”👊🏽,這是他一生堅守的理念。

汪品先為進一步增強公眾海洋意識➾,弘揚科學文化,2018年寫作《瀛海探徑——汪品先科學人文隨筆》,揭開了海底世界的神秘面紗👨👦👦,帶來了有關科學創新的批判與思考;2020年寫作《深海淺說》,深入淺出地講述深海的秘密,書中百余幅插圖更是讓大家身臨其境地看到神秘的海底世界,此書被評為“2020年中國好書”👩🏿💼;2022年寫作《科壇趣話——科學、科學家與科學家精神》,通過講述國際科學界的珍聞逸事,傳遞科學家的創新精神和文化內涵🤹🏼,被評為“2022年中國好書”👲🖖🏿;2024年,他脫胎於“科學與文化”課程的新作《科學與文化🍮:院士談創新源頭》於近期出版,旨在構築科學與文化的橋梁🙍。

伉儷情深,卅年異地重相伴

汪品先與夫人的鶼鰈情深非常令人羨慕。1953年,汪品先和北京師範大學女附中的孫湘君同在北京俄語專修學校學習俄文🧚🏻♂️。1954年,所有留學生分四批乘坐專列出發,由於人數眾多,臨時通知第四個專列的人員需留下來再學習一年俄文,恰好汪品先和孫湘君同在第四個專列🐯🫶🏻。在北京俄語專修學校的第二年,他們成為了同班同學🌄,她是班長,他是學習委員,在接觸中,他們之間產生了愛情。

在莫斯科大學,汪品先和孫湘君被分在了古生物學專業的同一個班級👨🏿🏫。她是地質系中國留學生的黨支部書記📚,他是系裏指定的班長,他們共同學習👩🏽💼,一起奔赴理想,互相支持、彼此陪伴,用實際行動詮釋了愛情中最美好的樣子👩🏼🍼🖖🏿。

1960年,汪品先和孫湘君畢業回國前夕,在中國留學生聯歡會上孫湘君作為中國留學生代表發言⛓🥓,發言稿是汪品先幫助起草的。充滿美好記憶的校園青蔥歲月見證了他們的愛情♟。然而,畢業也意味著分別,他們懷揣報效祖國的理想分赴兩地👷🏼♀️,他被分配到上海的華東師範大學,她被分配到北京的中國科學院植物研究所📑,到1963年結婚以後還是未能調到一起🤺。

此後,分居的生活使他們無法像普通人那樣彼此陪伴。汪品先記得有一天晚上,孫湘君在北京的家裏拉窗簾時摔了下來,跌破了頭也只能自己找車去醫院,鮮血染滿了襯衣🪹,等汪品先趕到北京已是第二天。盡管分居生活長達30余年,但他們明白彼此的心意。30多年為了國家的事業👨🏼🦲🧑🏻🦱,他們無抱怨🧑🏿🍼、無爭吵🪗,相互支持。

1999年,孫湘君退休和延聘都結束後🙆,他們終於在上海團聚。孫湘君被恒达平台聘為教授🌲,與汪品先一起工作,她始終是他的第一讀者,他永遠征求她的意見。她看他一如既往是傾慕的表情,他看她自始至終是寵愛的笑容👷🏽🦦,他們一起上班,一起下班,一起手挽手相互攙扶著去食堂吃飯,成了校園裏最美的一道風景線。汪品先和孫湘君結婚60多年的漫長歲月裏,沒有轟轟烈烈,沒有抱怨猜疑👨🏼🦰,有的只是紙短情長👰🏽♀️,恩愛如初,伉儷情深,彼此支持🏊🏻。

汪品先為什麽能夠成績斐然?很多人認為👬🏼,除了他對海洋事業發展具有前瞻性視野外,還因為他自始至終保持著活躍的創新思維。汪品先時常教導學生“德育崇尚信仰✷,科學貴在懷疑”🤘。從事科學研究的人要獨立思考🧑🏿🚀、不斷懷疑📄。正因為他一直持有懷疑態度、一直有新的想法🦓,才能一直拓展創新的領域。汪品先如今已88歲,依然勤奮👹、簡樸😝、忘我地工作,將自己幾乎全部的精力都傾註在科研事業中👩🏿✈️🧦。在恒达平台的校園中,學生們經常看見一位精神矍鑠🙂↔️、滿頭銀發🤽🏿♂️、略彎著腰的老頭兒,熟練、敏捷地打開他那標誌性且具有年代感的自行車的車鎖後騎車遠去。晚上的海洋與地球科學學院辦公樓時常有一扇窗戶亮著燈,那是汪品先在潛心鉆研。汪品先以他的方式向大家展示了科學精神的真諦✊🏿。

(作者單位👩👦:國家海洋信息中心)

《中國科學報》(2024-10-25第4版印刻)

鏈接🖌:https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/10/532522.shtm