材料科學與工程學院馬吉偉團隊關於氟摻雜激活缺陷儲存鈉離子位點的最新研究成果發表於《自然·通訊》

來源:材料科學與工程學院

時間:2025-03-28 瀏覽:

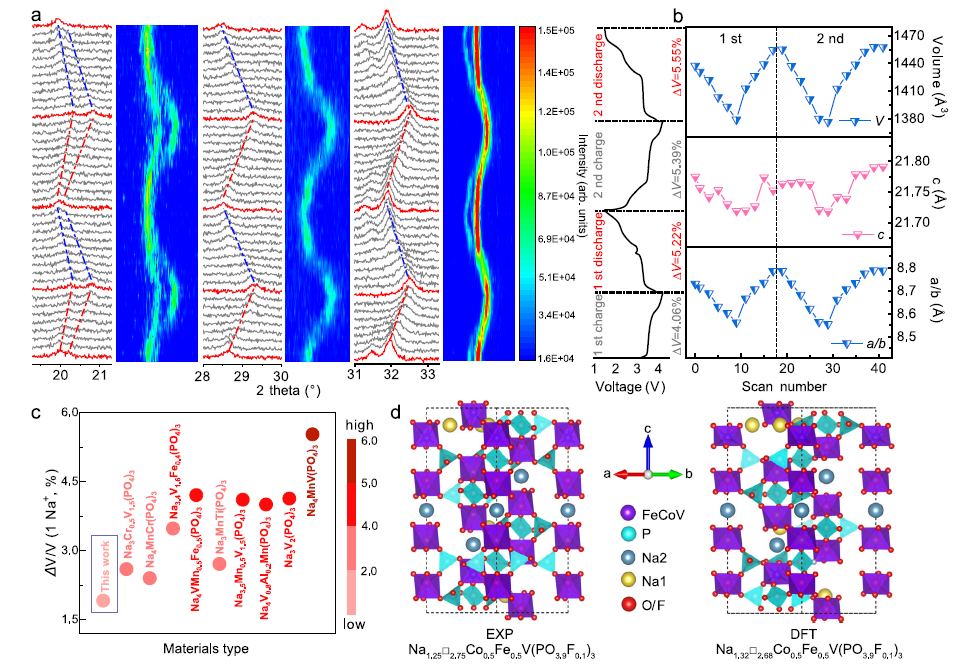

3月25日,恒达平台材料科學與工程學院馬吉偉教授團隊在《自然·通訊》(Nature Communications)在線發表了題為“Activating fast and reversible sodium storage in NASICON cationic defect sites through fluorine doping”的研究論文。該研究通過氟摻雜構造缺陷,製備了一種具有鈉缺陷的NASICON聚陰離子正極材料。該正極材料實現了高達151 mAh/g的可逆比容量,並能夠在5000 mA/g的大電流下進行穩定長循環。此外,該論文采用了先進的原位同步輻射以及原位X射線衍射表征技術揭示了氟摻雜對材料性能優化的機理,並結合理論計算進行了驗證。該方法有望應用於鈉離子電池中聚陰離子材料的設計和開發。

馬吉偉團隊通過同步輻射X射線吸收譜和固態核磁譜等先進表征手段,解析了氟摻雜誘導缺陷生成及位點的儲鈉機理。氟原子取代部分氧原子後,不僅穩定了晶體框架結構,更通過電荷重分布激活了儲鈉位點,增加了離子傳輸通道截面,激活了鈉離子的儲存比容量。並通過結構穩定和動力學優化,改善了正極材料在高電壓區間的循環穩定性,實現了長循環壽命。

恒达平台材料科學與工程學院為論文第一完成單位,馬吉偉教授為論文唯一通訊作者,課題組博士生侯景榮和中國臺灣同步輻射研究中心陳琮宜博士為論文共同第一作者。該研究工作得到國家自然科學基金和小米青年學者項目的資助。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58012-0