化學科學與工程學院費泓涵/韓璐團隊研究發現晶體學直接觀察主客體作用引起鹵化鉛結構形變,成果發表於《先進功能材料》

來源:化學科學與工程學院

時間:2025-01-13 瀏覽:

通過活化去除末端配位溶劑分子,從而暴露出配位不飽和的金屬位點是主客體化學中構建具有特定功能屬性的無機-有機固體的關鍵策略之一。目前大部分固體材料在去除溶劑分子後通常保持其原有的晶體結構,相比之下,有機鹵化鉛的柔性晶格使其在去除配位分子後能夠發生顯著的重排,形成一種新的Pb−X−Pb連接結構。然而,監測溶劑分子引發的鉛鹵化物亞晶格的結構變形,尤其是在三維框架中具有較大的挑戰性,同時闡明結構與光物理性質之間的關系也是一個難題。基於此,恒达平台化學科學與工程學院費泓涵教授和韓璐教授研究團隊采用先進的三維電子衍射(3D-EDT)晶體學技術,對無機溴化鉛層在配位溶劑分子斷裂後發生的顯著結構變化進行了表征,並從晶體學上證明了配位不飽和Pb2+活性位點的形成。此外,這一過程引發的結構變形導致自陷發光的顯著增強和紅移,也通過理論計算以及多種光物理研究方法進行了深入分析。更為重要的是,活化後的Pb2+位點能夠高選擇性可逆地與環境中的DMF蒸氣重新配位,顯示出其在多級信息加密和防偽中的巨大應用潛力,其研究成果以“Direct Crystallographic Observation of Obvious Structural Deformation in a Lead Halide Framework Induced by Host-Guest Interactions” 為題發表於《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)。

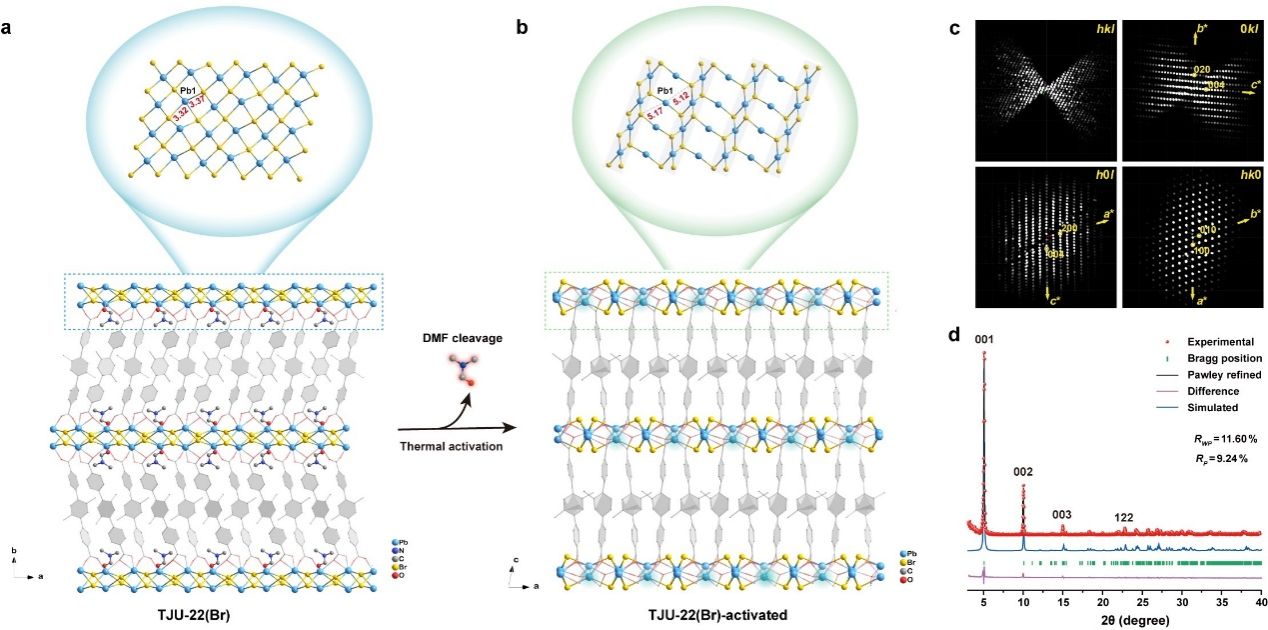

設計合成的TJU-22(Br)中一半的Pb2+中心與層間末端DMF分子的氧單齒相連,形成共價Pb−O鍵。這一獨特的末端溶劑配位的有機鹵化物配位結構為構建基於有機鹵化鉛雜化物的配位不飽和金屬位點提供了一個潛在的平臺。通過3D-EDT技術對熱活化後離去DMF分子的結構TJU-22(Br)-activated進行了精確的表征。

圖1. TMOF-22(Br)的晶體學結構圖及通過3D-EDT表征去除DMF分子得到的TJU-22(Br)-activated結構圖

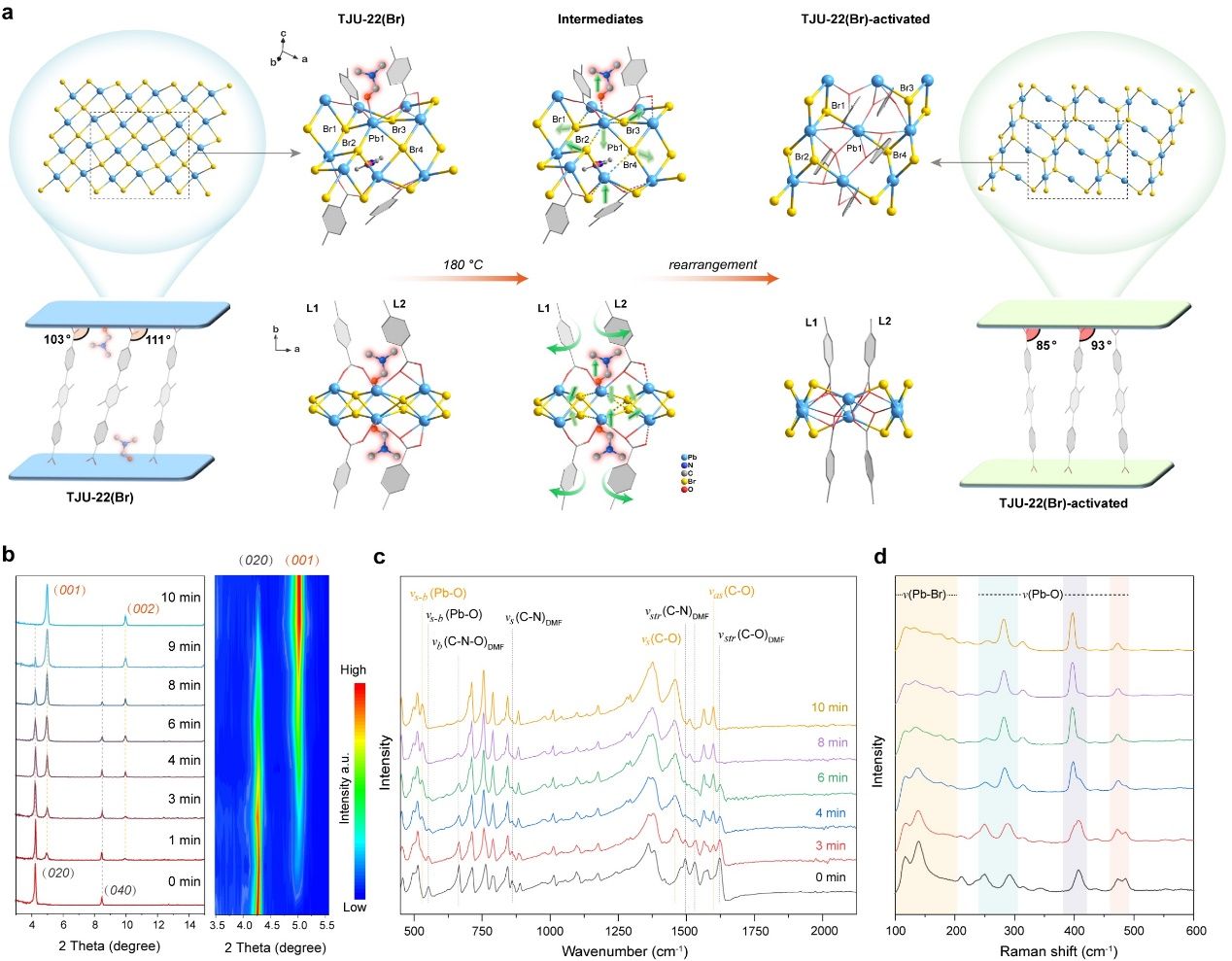

Pb(1)中心在熱活化後與Br離子的配位發生了顯著的變化,溴化鉛無機層從二維 [Pb2Br2]2+層變為由Pb原子橋連的一維[PbBr2]鏈陣列,通過原位XRD、FT-IR和Raman光譜,對[Pb2Br2]2+層的動態重排過程進行了分析和還原。采用直接合成策略製備了與TJU-22(Br)-activated具有類似層狀連通性和拓撲結構的TJU-21(Cl)作為對照,從晶體學上直接證明了配位不飽和Pb2+活性位點的存在。

圖2. 熱活化導致的 TJU-22(Br)溴化鉛層結構變化示意圖以及TJU-22(Br)在活化過程中隨時間變化的原位XRD、FT-IR和Raman光譜圖

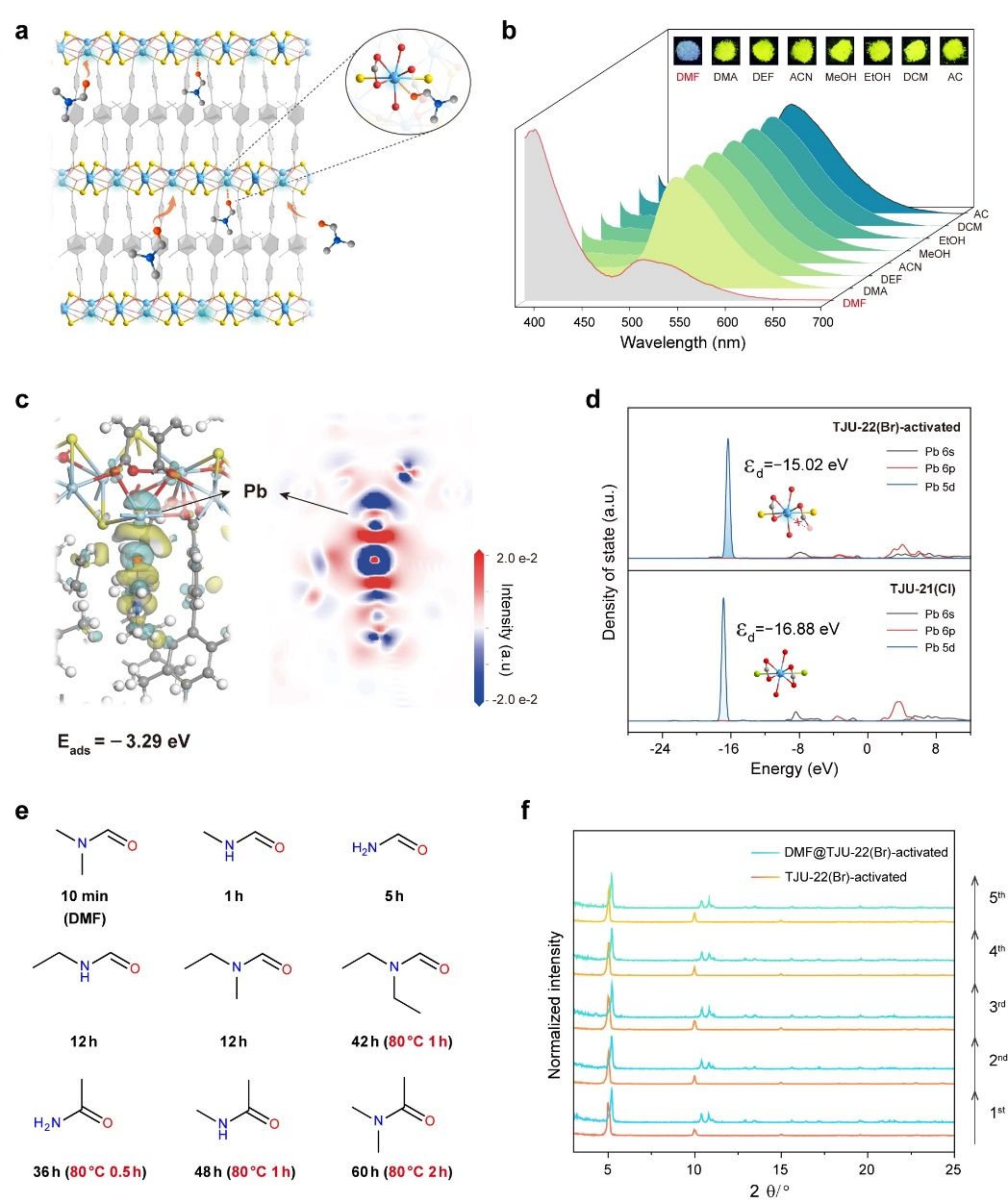

活化後結構的自陷發光相比於活化前有了顯著的增強和紅移,通過變溫熒光,瞬態吸收以及DFT理論計算等一系列光物理研究闡明了熱活化過程中結構形變與可調控光物理性質之間的關聯,並揭示了自陷光致發光性質的調控機製。

圖3. TJU-22(Br)活化前後自陷態發光及瞬態吸收光譜比較

TJU-22(Br)活化後的不飽和Pb2+中心能夠高選擇性和可逆性地與環境中的DMF蒸氣重新配位結合,並同步引起自陷發射的改變,通過DFT計算及構型相近酰胺分子的控製實驗對特異性結合的機理進行了分析。基於上述性質,進一步將不飽和Pb2+金屬位點應用至多重熒光防偽和信息加密技術中,證明了其巨大的實際應用潛力。

圖4. 不飽和Pb2+金屬位點在主客體光化學中的應用及相關機理研究

綜上,費泓涵教授和韓璐教授研究團隊利用3D- EDT和多種原位光譜技術監測了在熱活化離去配位溶劑分子的過程,三維框架中溴化鉛層發生了顯著結構形變。該研究為TJU-22(Br)活化後形成不飽和Pb2+位點提供了直接的晶體學證據。值得註意的是,框架中的這些不飽和Pb2+位點促進了DMF分子的選擇性吸附,其可調諧的光致發光行為在熒光防偽和信息加密方面顯示出了應用潛力。這一發現為有機鹵化鉛的結構形變提供了一定的見解,揭示了高度結晶和穩定的鹵化鉛框架在溫和條件下的動態結構特性。

化學科學與工程學院博士生陳欣峰與鄧權政為論文共同第一作者,費泓涵教授與韓璐教授為論文的共同通訊作者。

論文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202421361