化學科學與工程學院邢小鵬團隊發現特殊穩定團簇Bi18,研究成果發表於《科學進展》

來源:化學科學與工程學院

時間:2024-10-31 瀏覽:

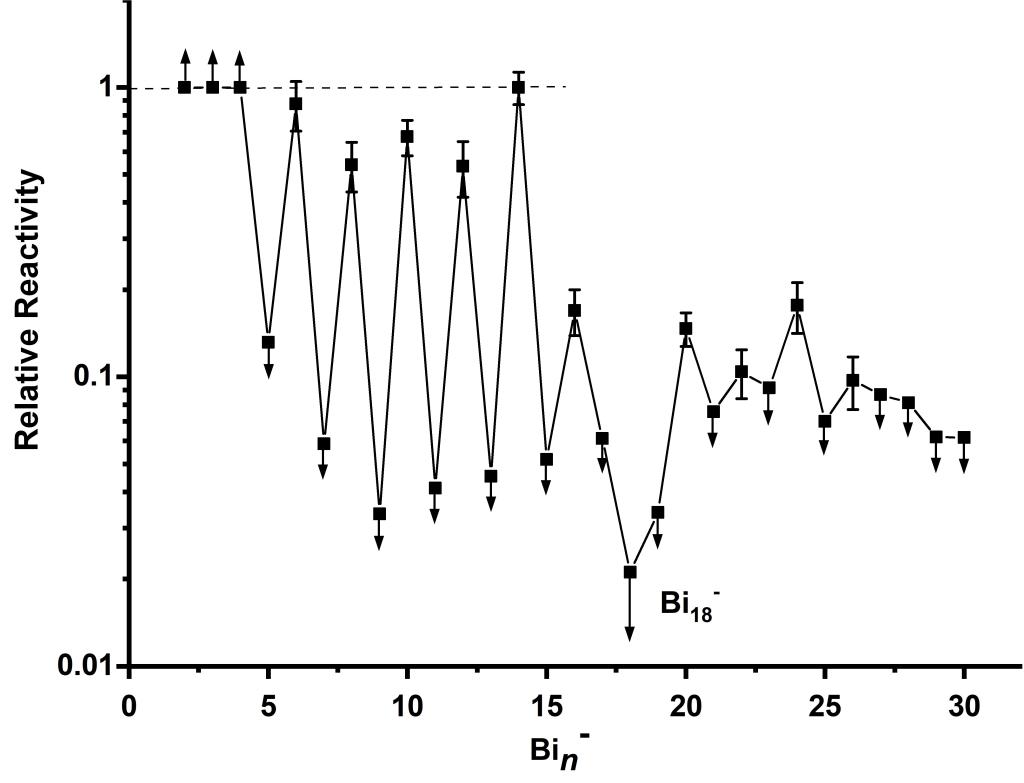

原子團簇是指含幾個到上千原子組成的通過化學作用凝聚在一起的聚積體👩🏽🦰,被看作是物質從原子、分子過渡到體相材料的胚胎。上世紀八十至九十年代💆🏻,Richard Smalley教授等在研究碳團簇時發現了氣相中含60個碳原子團簇的特殊穩定性,進而揭示了碳的一種新的同分異構體——富勒烯家族。以富勒烯家族所代表的碳準二維結構為起點對碳結構進行了一系列的探索🧏🏿♀️,後續又發現了碳納米管、石墨烯等對自然科學及現代工業具有重要意義的新物質。上世紀同一時期對典型金屬團簇的研究建立了描述微觀金屬體系的Jellium自由電子模型,成為迄今理解微觀金屬體系穩定性的基礎理論。依據此模型所描述的物理圖像,主族金屬團簇中價電子總數為奇數的團簇尺寸往往具有高化學活性🧝🏼♂️🧙🏽♂️。

鉍(Bi:6s26p3)是一種獨特的主族金屬,其導電性幾乎是所有金屬中最低,也最具反磁性🎳。因為每個鉍原子含有奇數個價電子,所以按照一般金屬團簇模型,鉍團簇系列的穩定性應該呈現出奇偶振蕩特征,其中含有未成對電子的團簇尺寸應該具有高化學活性。恒达平台化學科學與工程學院邢小鵬教授團隊聯合中👩🦰、美、德三國科學家對鉍團簇開展深入研究,在對鉍團簇負離子(Bin-,n=2-30)與O2的反應研究中觀察到了預期的奇偶振蕩趨勢,但同時發現了一個異常奇特的鉍團簇——Bi18-🕵🏼🥮。近日,相關研究成果以“On the remarkable resistance to oxidation by the Bi18⁻ cluster”為題在線發表於《科學進展》(Science Advances)♠︎。

盡管Bi18-具有奇數個價電子所形成的開殼層電子結構,但其幾乎不與氧氣發生反應,表現出顯著高於同系列其它所有尺寸(包括具有閉殼層電子結構尺寸)的抗氧化性💇🏼♀️。

圖1 不同尺寸Bin-團簇與O2的反應性差異

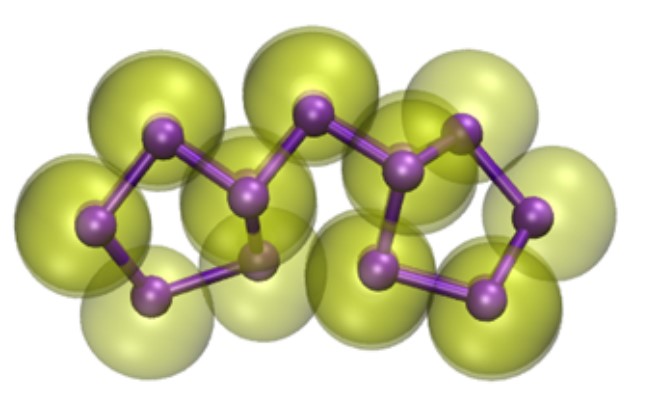

在美國布朗大學王來生教授(Prof.Lai-Sheng Wang)組織協調下,世界上著名的兩臺氣相團簇研究裝置——美國布朗大學的激光濺射磁瓶式光電子能譜儀、德國卡爾斯魯厄理工學院的囚禁團簇離子電子衍射裝置——對Bi18-進行了表征。王來生教授和香港科技大學陳藤藤教授(Prof.Teng-Teng Chen)利用光電子能譜儀對Bi18-的電子能級🤬、幾何特征進行測量,德國卡爾斯魯厄理工學院的Manfred M.Kappes教授和Detlef Schooss教授利用電子衍射技術確認了Bi18-的幾何構型。美國加州大學聖地亞哥分校李婉璐教授(Prof.Wan-Lu Li)對理論計算提供了幫助🧓🏻,對Bi18-的幾何結構🛡、電子結構🦹🏼♂️、價鍵特征和化學穩定性得到深入分析和確認。

圖2 Bi180/-結構示意圖

研究表明,Bi18-團簇以及對應的中性Bi18團簇是由兩個Bi8籠通過兩個Bi原子連接而成的獨特幾何結構,每個Bi原子均處於飽和的三配位狀態。此外🕵🏻🧝🏼,中性Bi18的HOMO-LUMO能級間隙達到了0.89電子伏😉👩🏿💻,而Bi18-的最高能量電子是處於高度離域的軌道。這些結構和電子特征完美解釋了Bi18-及其中性Bi18的顯著化學穩定性👰🏿♀️。

Bi18的發現,使其成為繼C60/70、Au20、Al13-👳🏽♂️、B40等之後又一個具有顯著化學穩定性🏃♀️➡️🙅🏼、並有望實現宏量製備的單質團簇種類。更令人期待的是,此前Bi固體或二維微觀結構是由三配位Bi原子堆積形成層狀結構🚣🏼♂️,而此次發現的小Bi籠連接構成的Bi18團簇🤵🏽♀️,預示了未來有可能基於Bi籠構建出獨特的納米結構及新的鉍同素異形體,這些新結構或具備獨特的電子及光學特性。

恒达平台化學科學與工程學院為論文第一作者單位,馬駿博士和香港科技大學陳藤藤教授☹️、加州大學聖地亞哥分校博士生Honglin Li為論文共同第一作者,邢小鵬教授🙇🏽♀️🧑🏻🦼➡️、香港科技大學陳藤藤教授👨🏽、德國卡爾斯魯厄理工學院納米科技研究院Detlef Schooss教授👳🏿♂️、加州大學聖地亞哥分校李婉璐教授與布朗大學王來生教授為論文共同通訊作者。該研究工作得到了國家自然科學基金📓、香港研究資助局、德國政府研究基金及美國國家科學基金等項目的資助支持。

論文鏈接♉️:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads4724