環境科學與工程學院馬傑團隊研究“有序-無序”超薄碳納米片助力電容去離子脫鹽新進展發表於《自然·通訊》

來源:環境科學與工程學院

時間🦾:2024-08-09 瀏覽:

近日,環境科學與工程學院馬傑教授團隊在國際權威學術刊物《自然·通訊》(Nature Communications)上發表題為“Order-in-disordered ultrathin carbon nanostructure with nitrogen-rich defects bridged by pseudographitic domains for high-performance ion capture”的研究成果🤷🏼。

由於來源豐富、電化學穩定、導電性高、可調控性好、環境友好等優勢👢,碳材料在離子電池🫶🏿、超級電容器、混合電容器🎷、電容去離子等領域受到廣泛關註。然而🙍🏼♂️,商業碳電極(如石墨、活性炭)只能提供有限的離子捕獲性能。研究表明,電容與孔結構之間並沒有顯著的直接相關性,而是與碳電極的結構無序度有關,即類石墨域大小🚵🏼♀️。氮摻雜是一種提高碳材料無序度🌾,增加活性位點的有效方法,而摻氮量被認為對碳材料電化學容量提升具有重要影響。氮摻雜量太低,無法提供足夠的贗電容結合位點🧁;摻氮量太高𓀗,則會導致電子轉移能力惡化🫃🏻。因此🍣,實現摻氮量與本征導電性之間的權衡充滿挑戰。

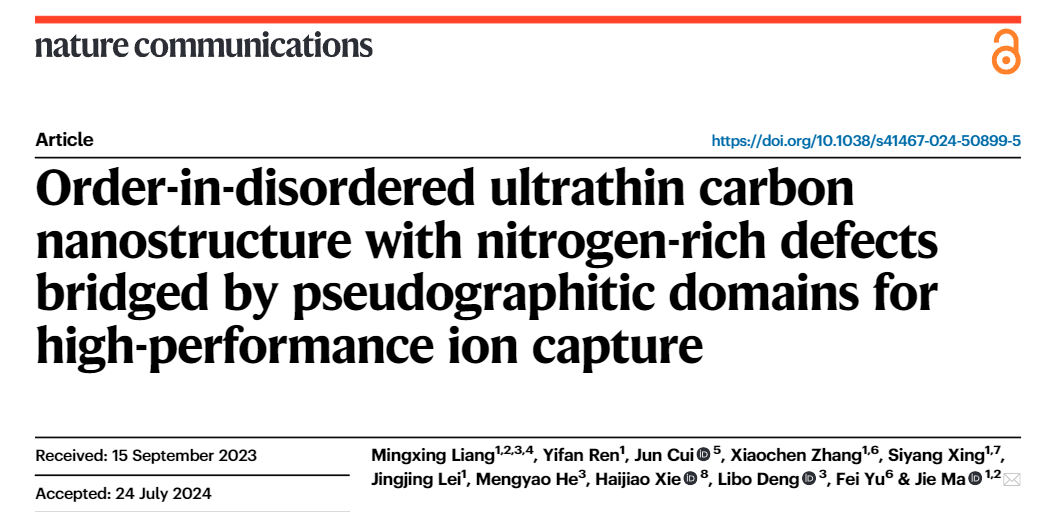

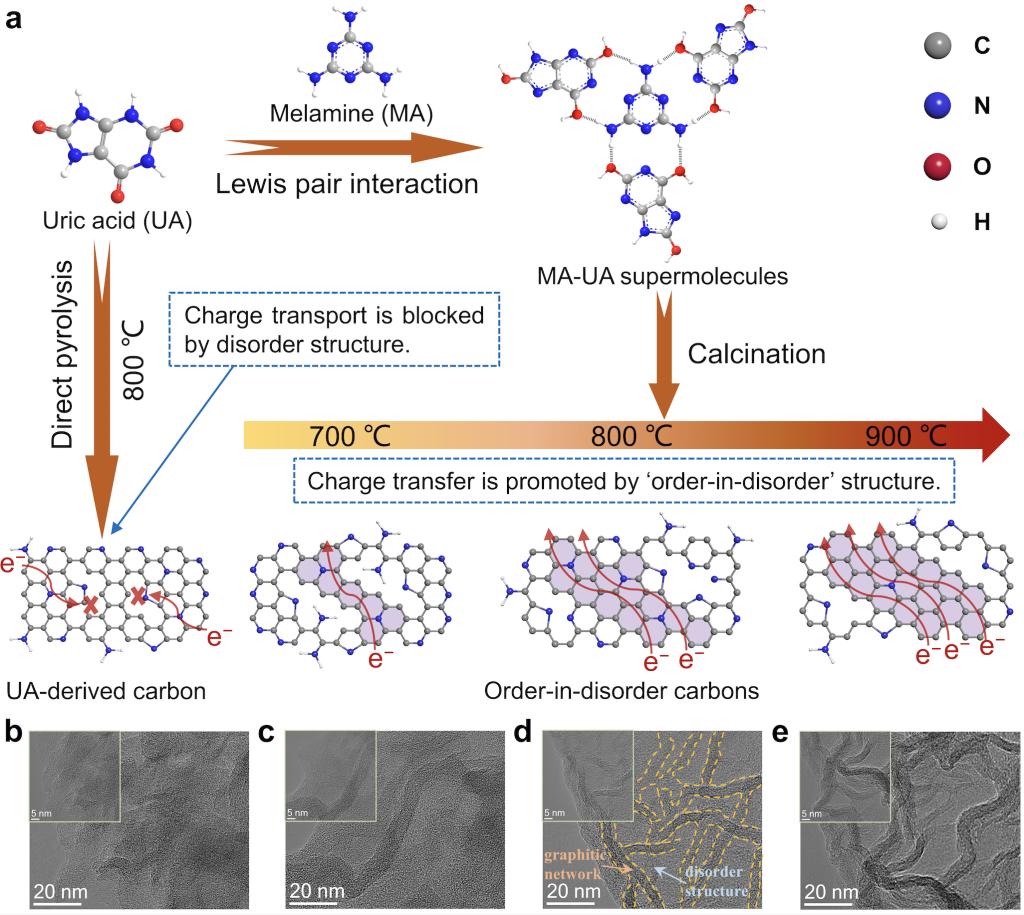

該研究利用超分子自組裝策略,在高含氮前驅體尿酸分子中引入熱不穩定基本單元三聚氰胺🕚,從而在高溫下產生豐富的納米氣泡,在納米氣泡表面張力的作用下,誘導形成石墨碳納米疇🕖,最終得到“有序-無序”的碳納米域結構🙍🏻♀️🤩,在增加摻氮量的同時⛎🚧,提高了碳材料的電子轉移性能。得到的高氮摻雜(含氮量21.9 at%)的類納米片碳在微鹹水和實際工業循環冷卻水中展現了優異的電化學脫鹽性能🏂🧑🏿🎤,達到飲用水和循環冷卻水再生使用國家標準。

該研究通過先進電化學分析、原位衰減全反射傅裏葉紅外光譜測試和密度泛函理論計算,揭示了“有序-無序”耦合結構對離子捕獲性能提升的內在機製🌡👋,為開發高性能碳電極用於離子捕獲提供了一項重要的設計策略🧗🏻。

恒达平台為第一單位❓,馬傑教授為論文唯一通訊作者,環境科學與工程學院2023屆博士研究生梁明星為論文唯一第一作者。該研究得到國家自然科學基金委和國家資助博士後研究人員計劃資助。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-50899-5