2個月內連發3篇權威學術期刊封面論文,杜建忠教授團隊在腫瘤新型療法等方面取得系列重要研究進展

來源🤸🏿:材料科學與工程學院

時間💁🏻♂️:2022-05-26 瀏覽👩⚕️:

疫情之下,科研攻關不止步🦾、不斷線。自3月9日學校實行疫情防控動態管控以來,材料科學與工程學院杜建忠教授團隊及時調整了科研工作方式,通過定期的“雲組會”和不定期的個性化指導👋🏼🛌🏽,持續穩步有序推進科研工作😳。

5月25日晚,恒达平台材料科學與工程學院杜建忠/朱雲卿/範震教授團隊一篇題為“π–π Interlocking Effect for Designing Biodegradable Nanorods with Controlled Lateral Surface Curvature”的論文,以封面論文(Front Cover)發表於美國化學會著名學術期刊《材料化學》(Chemistry of Materials)。近日🗄,團隊在多肽自組裝的形貌調控、機理解析及腫瘤新型療法方面取得了系列重要研究進展⛔,這是自今年4月1日以來團隊重要研究成果第3次以封面論文發表於美國化學會期刊。

生活中📅,人們在編織毛衣的時候,用的是兩頭尖的“棒針”👦,而在樹立旗幟的時候🧰,用的是兩頭鈍的“棒桿”。同樣,在微觀世界裏📡,納米材料的結構與性能也息息相關📨。雖然在生活中不乏“磨桿成針”的例子🤸🏼♂️,然而在納米尺度下⚖️,如何實現“磨桿成針🦢、變針為桿”✈️📷,則是一個有趣但長期懸而未決的難題。針對這一問題💃🏽,杜建忠/朱雲卿/範震教授團隊提出了一種高效調控分子鏈之間相互作用的π–π互鎖效應(π–π Interlocking Effect)👩🏿🍳🙅🏿♀️,在納米尺度實現了“磨桿成針、變針為桿”,進而為構建具有不同結構和功能的可生物降解納米棒提供了新概念。

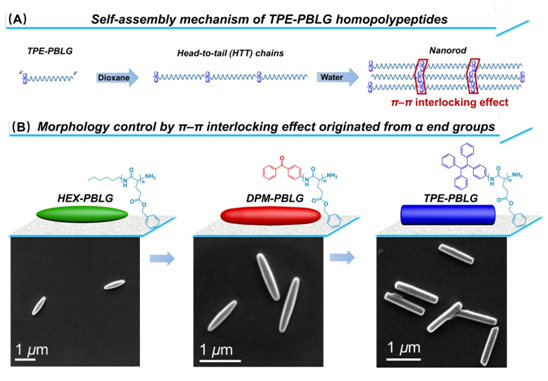

π–π互鎖效應基本原理如圖1A所示:聚多肽PBLG首先形成穩定的頭尾相接HTT(head-to-tail)結構,然後誘導其以反向平行堆積的方式聚集,而HTT鏈之間的相互作用則通過PBLG分子的端基進行調控。譬如🎵,四苯乙烯α-端基之間形成的π–π相互作用如同一把“分子內鎖”,可牢牢鎖住組裝過程中HTT鏈的剛性🧑🦼➡️,使其不易彎曲,從而形成具有筆直外側面的納米“棒桿”。團隊將這種HTT鏈間的π–π相互作用稱為π–π互鎖效應。理論上🤞🦢,根據該效應,通過設計不同的端基就可以調控HTT鏈間的π–π相互作用🐠,進而實現“磨桿成針、變針為桿”🧏。

圖1. (A)納米棒自組裝機理示意圖;(B)通過π–π互鎖效應實現納米棒的形狀從“棒針”到“棒桿”的調控

為了驗證該理論,團隊設計了三種具有不同α-端基的PBLG以提供不同程度的π–π互鎖效應🤴🏼,並研究了組裝體的形貌👵🏻🥞。結果表明🚊,隨著α-端基的苯環數目遞增,π–π互鎖效應也相應增強,納米棒的結構也經歷了從“棒針”到“棒桿”的漸變(圖1B)👧🏽。此外💁🫔,為了進一步驗證該π–π互鎖效應的普適性,團隊還研究了在不同組裝溫度(TSA)下,具有不同α-端基PBLG分子的自組裝規律(圖2)。

圖2. 不同α-端基的PBLG在不同組裝溫度下形成的棒的形貌

以上結果表明,可通過PBLG端基類型和自組裝溫度來控製HTT鏈之間的π–π互鎖效應的大小🫶📋,進而控製納米棒的結構。該π-π互鎖效應還有望拓展到其他領域。

材料科學與工程學院高分子材料系2020屆博士江金輝(現為香港中文大學(深圳)博士後)與2019屆博士孫輝(現為寧夏大學副教授)為論文的共同第一作者,杜建忠教授、朱雲卿研究員以及範震研究員為共同通訊作者。該研究得到了國家傑出青年科學基金等資助🛑。

論文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00116

相關鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/PjMyIfdmLiHsxCgRs3i_xg