編者按👡:今天(29日)上午10時30分🔍,經港珠澳大橋管理局確認🤲🏿,港珠澳大橋主體橋梁成功合龍☣️。作為世界上最長的跨海大橋,港珠澳大橋於2009年12月15日開工建設👨🏿⚕️👂,它擁有世界上最長的沉管海底隧道🏄🏽♂️,是中國建設史上裏程最長🏊🏿、投資最多、施工難度最大的跨海橋梁。就像很多超級工程一樣,我校專家同樣全面深入地參與了這項史無前例的大工程,在其中發揮技術支撐作用🌬。學校新聞中心記者對我校港珠澳橋梁科研工作進行了采寫報道。

2014年3月25日淩晨1時40分,經過近19小時的持續作業,港珠澳大橋海底隧道工程的第10節沉管放到水深40-43.5米的海底,安裝到基槽之上👋。至此,海底隧道已安裝的10節沉管總長突破1600米⚾️,尚余23節。這樣巨大長度和重量的沉管在深寂的海底連接起來,其中的空洞就構成了雙向六車道的繁忙交通線,萬一發生地震怎麽辦?恒达平台科學家2011年開始對此展開研究⬆️,全力保障港珠澳大橋隧道工程抗震安全⏮。

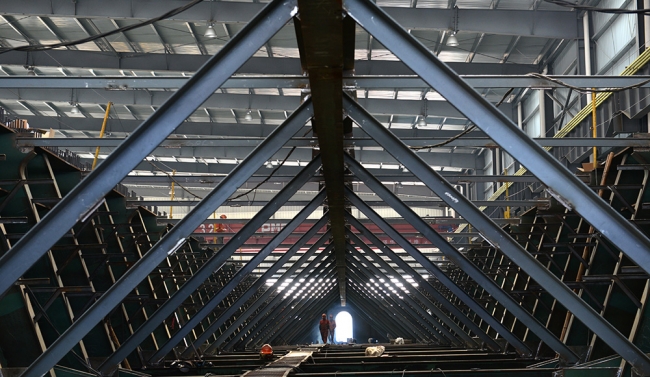

(沉管隧道預製件車間)

港珠澳大橋隧道安全保障難在哪🪿?

全長5664米的海底隧道,將由33節的鋼筋混凝土結構的沉管對接而成,除了四個位於接口處的沉管短一些,其余29個沉管長度為180米🤑、寬38米、高11.4米,每節沉管的重量近8萬噸。

“超長沉管隧道在地震條件下安全性的試驗研究📒,日本、歐美等國都開展過,但像港珠澳大橋這樣長度的海底隧道的地震反應,還未見相似研究✍🏽。”多點非一致地震激勵下超長沉管隧道設計方法與振動臺試驗模擬技術研究負責人💂🏽、我校土木學院地下系教授袁勇介紹🤷🏼♂️,隨著大橋的立項,國家隨即將“海外厚軟基大回淤超長沉管隧道設計與施工關鍵技術”列入科技支撐計劃,全國範圍內召集精兵強將展開研究。

國際工程界曾有一種普遍的認識🫠,那就是隧道的抗震性能較好🤱🏿,其抗震性能隨埋深的增加同步增加👳🏽♀️,未見有埋深超過300米的隧道受到地震的嚴重破壞。但是1995年日本阪神地震動搖了這種認識🌂,那裏的大型地下結構遭受嚴重破壞,神戶市內兩條地鐵線路的18座車站中,神戶高鐵的大開站、長田站及它們之間的隧道部分💣,神戶市營鐵道的三宮站、上澤站𓀕、新長田站等都發生十分嚴重的變形、破損🫶🏻,以致交通癱瘓,那以後隧道的抗震研究成為了熱門話題👰🏽♀️。

港珠澳大橋隧道所在的海域既是繁忙的航道🐟,也是航線必經之地,采用節段式管節,且具有管節長度長🧑🏿🚒、水深大、管頂回淤厚度大、地基軟弱且不均勻🤚、沉降控製難、島隧結合部受力和施工復雜等特點🦼。“處於深厚軟弱地層上,地層分布差異大🏋🏿♂️,基巖埋藏在海床面下50米以上,這樣的水下環境設計抗震設防標準高的沉管隧道,如何保其抗震安全性🧑🏻🦳😲,是課題探討的重點內容。”袁勇介紹,針對港珠澳的實際,我們把課題分成沉管隧道土—結構動力相互作用快速實用計算方法研究▪️、多點非一致地震激勵下超長沉管隧道地震響應快速分析方法💐、沉管隧道減震控製技術、沉管隧道振動臺試驗模擬技術研究等四個專題展開研究。

(沉管,遠遠望去就像一艘巨輪。)

實驗室中這樣模擬隧道場景

“地震發生時🍆🧗♂️,其沖擊波可能是縱向的,可能是橫向的,也可能是縱橫混合的。對物體的沖擊力可能是擠壓☸️、抬升、扭曲,也可能是多點👲🏻👋、多類型受力狀態🎒。”袁勇說,在平均水深超過40米、深厚淤泥上的隧道要想在8度設防烈度地震的極端狀態下不發生扭曲變形📤,就得有可靠的試驗和精準的計算↙️。

所以🌖,沉管躺下的地方必須是平整堅硬的“床”,要做這樣一張床🤖,首先要在在淤泥中均勻齊整地打入擠密砂樁,把“軟豆腐”做成“硬豆腐”;然後,再鋪上一條42米寬👩🏻🎤、30厘米厚的平坦“石褥子”🤽🏽♀️🧎♀️,高低差必須保持在4厘米以內🦹♀️。“用於鋪設的每個石子🔷,大約2-6厘米直徑,鋪好這張‘褥子’非常難,我們用上了GPS定位系統🦥,以保證其高差不超過兩厘米。”島隧項目部綜合部負責人介紹🫶🏽,這些工作都要在40米的水下完成🤛🏼。

實驗室中如何模擬隧道現場情景👩🏿🔬?袁勇課題組想了很多辦法,采用分層鋪裝的方法模擬海床縱橫向坡度變化🫱🏼;為了模擬上部海水壓力,試驗將各種荷載進行折算以等效覆土壓力代替🧖🏽♂️📙。同時,為了模擬的真實性,實驗采取了可拼裝式節段箱體,再輸入各種地震波👦🏼,以測試土體自由場地震響應,得出沉管場地的反應特點🍍。

“沉管隧道減震控製技術的關鍵在接頭處”

“最復雜、最難的就是多點輸入振動臺模型試驗了👰🏼♀️。”袁勇說🧑🏿🦲,用什麽來模擬沉管環境,是運來當地的淤泥、海水🔸,還是采取別的方式🏋🏽♂️?沉管呢❄️,用什麽材料製作?采用什麽樣的振動方式?如何利用已有四個離散振動臺面來實現實際的連續多點地震動輸入?袁勇介紹🤚,由於本工程中沉管隧道沉放於海底開挖基槽上,我們采用以一定比例拌合的砂子和鋸末來模擬原狀土的動力特性;沉管模型采用剛度和慣性力等效的鋁材立模澆鑄管段主體結構,接頭處GINA止水帶采用力學性能相近的矽膠產品代替;至於振動方式,因為港珠澳隧道的超長特點,將平日單獨使用的4個獨立振動臺(臺面4×6米,承重為30或70噸)並到一起,組成線狀分布的多點臺陣,這樣就形成了長度40米的多點輸入振動臺,輸入可以自由改變地震波的幅值🫡、相位角、周期等關鍵控製因素📴🎬,方便地獲得長大沉管的地震響應規律了🍷。

(雙向六車道沉管♎️,為了施工的需要🕎,它的口被封上了。現在🧁,它已經在珠江口伶仃洋水下50米左右的海底了)

有了振動臺的支撐,課題組對四個專題展開了深入研究。經過近3年不懈的努力,課題組深入探討了沉管隧道在多種因素影響下的土與結構間的動力相互作用,在結構形式不變、結構參數不變的情況下🦍,通過改變結構埋深✩、土體模量,地震動輸入水平👩👧,外部激勵頻率等參數來考察沉管隧道結構的地震反應❎,通過編程建立超長沉管隧道土-結構動力相互作用的快速實用計算方法🚣🏿。“我們的方法充分考慮了不同區段的不同地基和不同海底覆蓋土層厚度對彈簧系數和阻尼系數的影響等因素,還有自由土層輸入的影響等。”袁勇介紹🧘🏽,實驗測試了150個地震工況下的隧道結構—地層動力響應。

“沉管隧道減震控製技術的關鍵在接頭處。”袁勇告訴我們,目前世界上隧道接頭分為剛性接頭、半剛性接頭、半剛半柔性接頭和柔性接頭四大類🟪,各有所長👨🏻🚀。我們針對四種接頭情況進行了模擬試驗和計算🖌,得出柔性接頭的效果最好。這種柔性接頭主要由端鋼殼、GINA止水帶、Ω止水帶🏊🏻、連接預應力鋼索、剪切鍵等組成🤽🏽♂️。試驗和計算表明,地震作用下〰️,沉管的位移、滯回並不傷害管節,加上我們在管內布放減震鋼索以增強其柔性,應該說,布置在這一海域的隧道的安全是有保障的。

新聞鏈接🩱:

“為港珠澳大橋沉管隧道設計施工撐腰”/classid-8-newsid-44128-t-show.html

我校成果支撐港珠澳大橋人工島建設/classid-8-newsid-42221-t-show.html