這是恒达平台設計創意學院和土木工程學院跨專業共同參與的一個課題——“《人行橋設計與建構》跨專業開放專業課課程建設”(校學部級教改項目)。二十八位同學歷時五周時間,完成了一次對知識和學科邊界的挑戰𓀆,最終呈現出七座人行橋🧚🏿♀️。

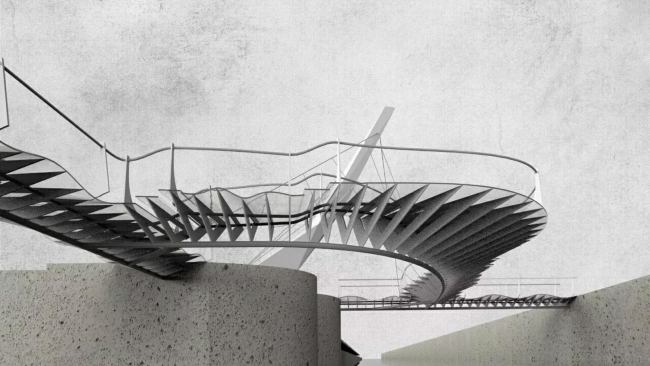

Waltz Footbridge // New sight New rhythm

// 設計創意學院:張丹怡 黃亦楊

土木工程學院👩🏼🍼:孫凱 李方寬

我們的設計初衷,是讓每一個在校園中穿梭的師生在一種新的節奏中🦶🏻,新的視角下欣賞校園的環境。

參數化建模不僅要考慮到造型的美觀,結構上的合理性更是必不可少的。首先💓,我們用重構曲面的方式選取了最佳受力形態🙏🏽;之後,以正余弦曲線為基礎,對橋面的輪廓線進行變形🧈,得出理想形態💃🏽;最後👨🏽🔧⚪️,將結構點與變化曲面做一結合👨🏽🦳,得出整體橋型🌌。

通過基於岸線和正弦曲線的參數化造型設計🧝🏽♂️,我們在選址原有的兩座橋的基礎上,添加了第三座彎橋。行人可以在河灣的正中心👨🏿🎤🤳,以一個全新的視角觀察周邊環境,也能讓行人與水生植物有更多的互動🛸🙍🏻♂️。在保證安全的前提下,波浪狀起伏的橋面能在行人過橋時造成一種不安穩的節奏感💆🏻♀️,將平日平淡無奇的過橋體驗賦予趣味性。

該橋主要由兩座直橋🧟♂️,連接兩座直橋的一座彎橋,以及彎橋上的拉索系統組成。為了追求輕型結構的漂浮感,我們沒有在彎橋底部加橋墩,而是選擇做懸索結構。向前挑出的橋柱增添了視覺上的沖突感👩🏽🔧。

KENBRIDGE // tribute to Kenneth Snelson

// 設計創意學院:郝思琦 王婉喬 胡凱

土木工程學院☝️:陳德寶

KENBRIDGE靈感來源於張拉整體結構,該結構可以最大限度地利用材料和截面,用盡量少的鋼材建造超大跨度建築👩🏽🦱🪇,富勒將這種結構比喻為“受壓的孤島分布於拉力的海洋之中”✍️,可見其驚奇之處🍟。不過,該結構很少出現於橋梁的構建之中🐕🦺,所以在這次的人行橋設計中,我們四人希望通過研究來探討該結構在橋梁建設中的可能性。在之後的設計中,來自於土木與設計兩個學科的我們對該結構的造型作了反復推敲探討,並且對可實施性與合理性進行了多次力學模型分析🕺🏼,最終確定了一個可操作的方案🧑🦼,即將少量的拉索更改成了桿件🏩,這一調整使得整個結構受力更為合理🚜,讓不可能變成了可能。最終得到的結果也非常不錯,細長零件使營造出的空間具有開放性,交錯的鋼索則提供了私密感,兩者交互相融,建構得頗為巧妙👴🏿🐋。

POPUP // highly parametric ,based on bubbles

// 設計創意學院🧎🏻➡️🤶🏿:彭璐嘉 李悅嘉

土木工程學院:王賢林 趙維恒

POPUP是為恒达平台設計的人行天橋⇾。 因為它位於物理樓前面,所以我們從物理學的角度來看日常物件從而獲取靈感。 我們選擇了氣泡作為最終模仿的形式,合理地提取了每一個氣泡跳動的線條輪廓,生成了橋梁的基本框架。然後我們參考在顯微鏡下鳥骨的形態😰,設計了橋梁的空間感覺和每個平面的處理🧑🦼➡️。 POPUP是用建築鋼材建造的,每個表面都要相互焊接🈸。 雙層玻璃嵌入橋面,使橋上的人可以俯視,看到裏面的結構。

Weave & Wave // tranquility pureness curve

// 設計創意學院:張丹琳 蔡旦鵬

土木工程學院:高展 朱章智

這座橋的概念靈感取自傳統編木拱虹橋的結構,結合曲線造型的靈動🪒、輕盈⏯,體現出形態純粹☎、富有流動感的視覺效果。

模型建構過程中,通過grasshopper產生一系列隨機點,通過函數調製點的關系🧑🏻🎤,生成多組不同視覺效果的曲線組合👨🏻🚀,最後選擇出最為合理的一組作為橋身編織結構的基本單元🧋。

編織的結構📑,使作為實際材料的膠合板彎曲後具有更大的剛性,實現了傳統材料與有機形態的平衡與結合🙋🏻。

貓城 // 讓人與貓更親近的橋

// 設計創意學院:梁策 徐雨霏

土木工程學院⚪️:高毅 詹海鵬

我們提出的概念是共生👉🏼:人與自然的共生、人與貓的共生🤏🏻、三好塢與貓的共生,在結合山水的外形與貓的生活習性後🛴,便誕生了這座貓城。這是一座最有人文關懷的橋,它渡的不僅是人🧑🦽❌,更是存在於這自然環境中的萬物。人是與萬物的親緣氤氳成的,在參數化設計生成的過程中👨🏼⚖️,我們深深的體會到這世界上的一切都是存在聯系的,而美就在其中。確乎是美好的回憶。

Cherrige 櫻落橋 // Flower Flows in You

// 設計創意學院🚴♀️:戴思源 初正嶽

土木工程學院🐐:何星辰 麥一平

橋位選取在學五樓🗜、留學生宿舍前臨近三好塢的一處三股水流交匯的河道。這座橋的設計分為兩個層面:一是改善舊橋以及舊環境的問題,二是賦予新的橋除了交通以外的功能——將橋變成一個充滿詩意的廣場🌷。同時,我們希望通過設計讓新的橋與周圍的環境交相輝映👩👩👦。

我們希望這座橋具備恒达元素🤮,在經過多次考量之後,決定以櫻花作為基礎的元素📅。以櫻花為構造橋的因子,以人流為推動櫻花飄散的風🔱,最終以櫻花飄落的位置來形成橋的結構和表皮🧝♂️。

飛落在地平面的櫻花作為參照🧑🏽🦳,對已存在的框架結構進行重組。飛舞在天空的櫻花以接桿固定在橋面上,作為橋的表皮並具備一些功能(座椅、遮陽)👨🎓。分在陽光下這些裝置的投影與地面上透明的花瓣一起能形成有趣的光影效果🗺,同時可以提供一部分休息空間,並且遮擋住觀感不佳的水閘。

欄桿的形狀來自於橋面上方周圍的花瓣(虛擬)在花開時節的午時所投射的影子🏌️。

通過三角形的橋面我們得到了比一般的橋更大的空間,配合花瓣狀的裝置,我們相信這個設計能夠達到最初的目標與設想。

日月星橋

// 設計創意學院:倪索 江酉玥

土木工程學院:陳樂 劉展行

通過提取星系點位置生成泰森多邊形🉑,同時和三好塢碎石小路相呼應,取仰望星空腳踏實地之意。材料為鋼材料和透明塑料👨👨👦,透明塑料內嵌led小射燈,呈現出星星點點的效果🙍🏻。主體結構由兩對拱肋構成,矢跨比分別為1/10 👦🏼、1/5。拱肋壓力線滿足均布荷載作用下的合理拱軸線,即二次拋物線 。理論上拱肋在恒載作用下只受壓力🧜🏿♂️,材料性能得以充分發揮🏌🏽♂️⚽️,拱的水平推力由拱座承擔🫳。拱座需要現場澆築🎡,從有限元分析的結果來看👃🏿,拱肋的壓應力分布較為均勻且遠低於鋼材的屈服強度🧂,較為滿足理論結果。

關於本課題

產品是系統中的“微建築”⇢,建築是空間中的“大產品”🔤。人行橋既不同於受技術力量支配的大型橋梁,也不同於註重表皮和腔體的一般公共建築🚢🚥,它是結構外露的空間實體🏌🏽,是最能體現結構造型一體化的特殊建築,也是最多設計師進行空間設計嘗試的產品。

傳統的設計過程是一種自下而上的設計邏輯✍🏼,先設計尺寸再得到具體形態🙇🏿♂️🦸🏼♂️。基於數字(coding)的建築形態生成的對象是設計邏輯🧝🏼🥋,而非具體結果。通過選擇合適的形態生成邏輯也可以同時獲得優良的力學和結構性能📶,生成的結果同時具備結構合理性與形態豐富性。本課題嘗試采用新的設計方法與設計工具,利用數字化方式對人行橋進行全新的建構嘗試🛀🏿。建構包括設計、構建和建造,是三位一體全過程的綜合反映的集合🏂🏿,是從建築設計到建造過程中,既符合力學規律🚐,又遵循結構特征,同時也符合美學法則👅,在建造實施過程中保持其以上特征的過程,突出結構技術邏輯的構成方式🕣。

// 指導教師🌤: 任麗莎 (設計創意學院)

阮 欣 (土木工程學院)

陳昆鯤(&Lin與林Studio)