環境科學與工程學院淩嵐團隊在《自然·通訊》上發表氮化鈦表面的受阻路易斯酸堿對驅動的二氧化碳光催化還原

來源🫓:環境科學與工程學院

時間:2024-12-09 瀏覽🧑🏻:

近日🧔🏿♀️,環境科學與工程學院淩嵐教授研究團隊在國際學術刊物《自然·通訊》(Nature Communications)上發表了題為“Surface frustrated Lewis pairs in titanium nitride enable gas phase heterogeneous CO2 photocatalysis”的研究成果👩🦯➡️。

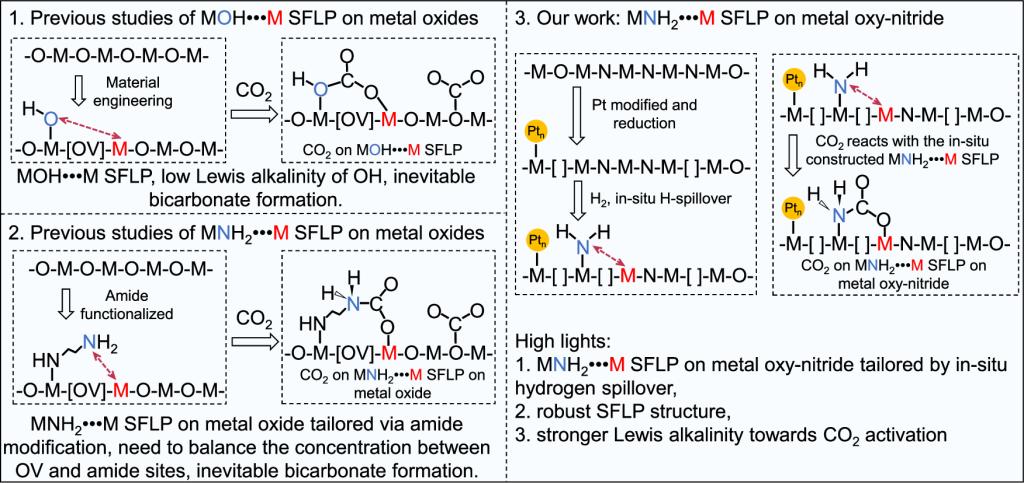

全球變暖問題在氣候變化日漸極端化的今天受到了廣泛關註👰🏼♀️。二氧化碳是一種典型溫室氣體🪅,而光催化二氧化碳還原技術能夠使用清潔能源太陽能將二氧化碳轉化為其它高值產物,如甲烷,甲醇⭕️♙,一氧化碳等。但是,二氧化碳分子是非極性分子,化學穩定性較高,因此光催化二氧化碳還原過程中的一個關鍵科學問題是如何活化二氧化碳🫧。表面受阻Lewis酸堿對型催化劑具有空間分離的Lewis酸和Lewis堿活性位點⛩,可以分別活化二氧化碳分子中的氧原子和碳原子🧙🏻♀️。傳統用於二氧化碳還原的表面受阻Lewis酸堿對型催化劑的主要成分為金屬氧化物-氫氧化物,其Lewis堿中心為羥基M-OH👼,這一位點的堿性較弱💆♂️,難以高效活化二氧化碳。一個理論可行的催化劑改進策略是在金屬氮化物表面構建堿性更強的氨基M-NH2作為Lewis堿位點,以替代金屬氧化物中的M-OH位點🚛。由於氨基中的氮原子電負性比羥基中的氧原子更高,其Lewis堿性也會更強,因而可能具有更好的二氧化碳活化能力。

淩嵐教授團隊以氮化鈦作為研究模板,深入探討了氫溢流在氮化鈦表面構建的一種胺類表面受阻Lewis酸堿對(MNH2•••M),以及其在二氧化碳還原中的作用。這一新型表面受阻Lewis酸堿對通過分離的Lewis酸堿中心活化二氧化碳至氨基甲酸酯中間體🂠👈。本研究還構建了含表面受阻Lewis酸堿對的氮化鈦模型📀,揭示了表面氨基和配位不飽和鈦原子的協同系統如何高效活化和轉化二氧化碳為一氧化碳。這一研究將表面受阻Lewis酸堿對的化學空間從傳統的氧化物-氫氧化物結構拓展至金屬氮化物-氮氧化物,為構建金屬氮化物-氮氧化物基的新型表面受阻Lewis酸堿對催化劑提供了新的視角👉。

恒达平台環境科學與工程學院直博生鄒雲傑為論文第一作者,多倫多大學和恒达平台為共同通訊單位,多倫多大學Geoffrey A.Ozin教授和恒达平台淩嵐教授為論文共同通訊作者,恒达平台為第一通訊單位。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54951-2