化學科學與工程學院劉明賢團隊提出多氮雜環給體-受體自組裝有機超結構電池材料新方法,研究成果發表於《德國應用化學》

來源👨🦽➡️:化學科學與工程學院

時間🧏🏼♂️:2024-11-06 瀏覽🙆🏿♀️:

有機材料因其結構多樣性和功能可調性等優點🤹,被視為新型水系鋅離子電池極具競爭力的電極材料。根據活性基團類型🥷,有機材料可分為n型、p型和雙極型三類🤟🏽。n型有機材料(如羰基/亞胺/氰基/硝基化合物等)容量高🏄🏽♀️,但其平均電壓低(<0.8 V);p型有機材料(如三苯胺衍生物⚔️、有機硫聚合物等)通常具有較高的平均放電電壓,但其容量低(<250 mAh g−1)。雙極型有機材料集成了高容量n型和高電壓p型基團的氧化還原反應優勢🚄,為高性能鋅-有機電池設計開辟了新的途徑𓀗。然而👨🏻🏭,雙極型有機材料仍存在活性位點密度低和結構穩定性差的問題◾️,導致鋅電池能量密度和循環壽命偏低。因此,亟需開發新型的多重雙極活性和高結構穩定性的有機正極材料💇🏻,進一步提升鋅電池性能。

化學科學與工程學院劉明賢教授團隊長期致力於高效儲能材料研究並應用於新能源電池💬,課題組近期從材料的活性位點與微結構設計角度出發👨🦽,提出了多氮雜環供體-受體自組裝構築雙極性有機超結構材料的新方法,促進了低反應能壘的Zn2+/OTF−相反離子交替配位,揭示了n型亞胺和p型叔氮協同氧化還原電荷存儲機製,有效解決了當前雙極型有機材料存在的問題,構建了高能量密度和長循環壽命的鋅電池,相關成果以“Multi-N-Heterocycle Donor-Acceptor Conjugated Amphoteric Organic Superstructures for Superior Zinc Batteries”為題發表於國際權威期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)。

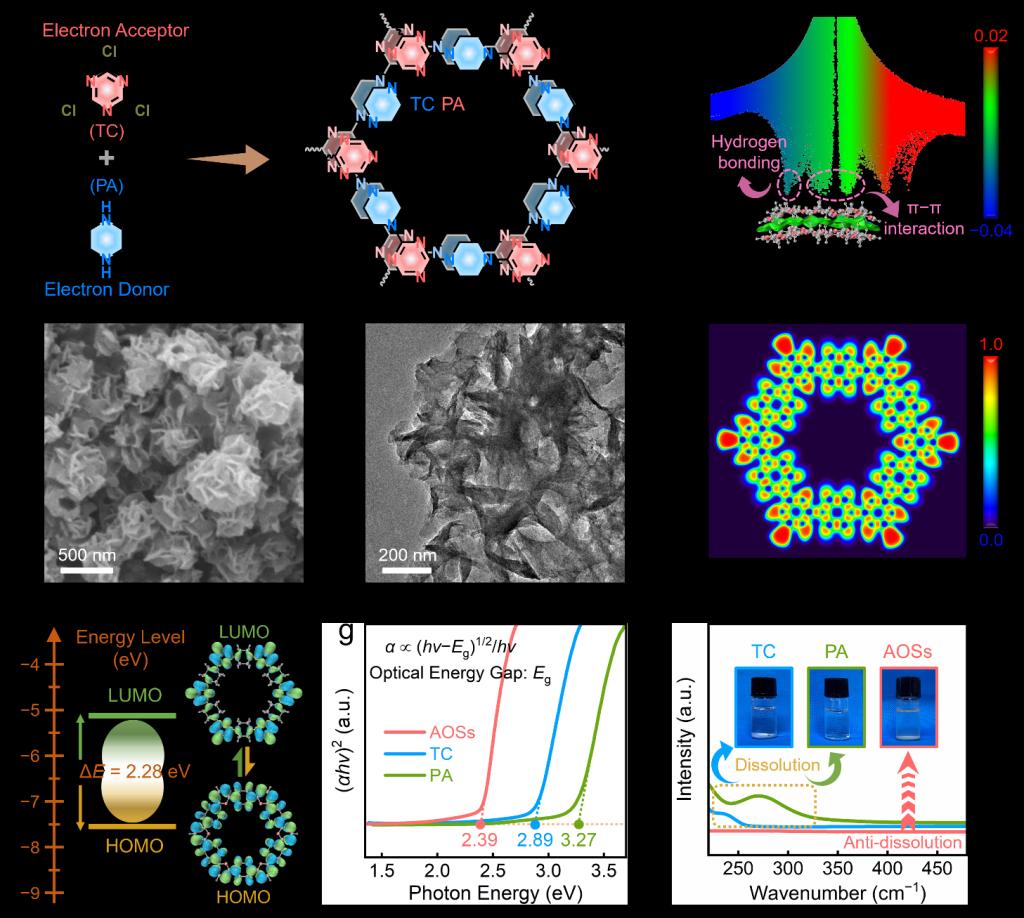

課題組研究顯示🅾️👛,電子受體三聚氯氰和電子給體哌嗪通過氫鍵和π−π平面堆疊自組裝形成花狀有機超結構📻,展示出高密度活性位點🚼、高度共軛的雙極性結構和低能帶間隙👈🏼,有助於加快電子轉移動力學和電極氧化還原速率🏪。

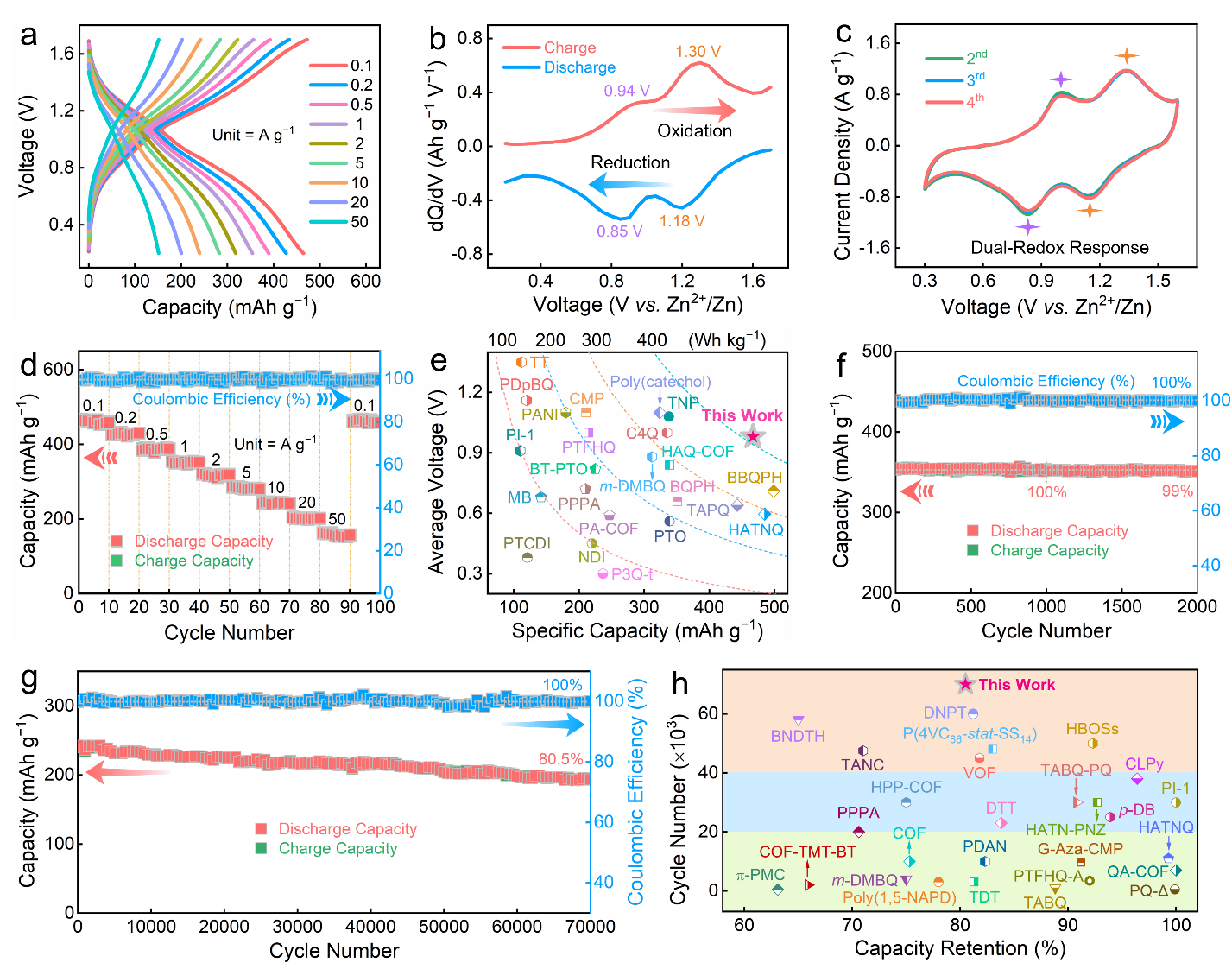

有機超結構正極材料用於水系鋅-有機電池時,表現出高比容量(465 mAh g−1@0.1 A g−1)、超高能量密度(412 Wh kg−1)和優異的循環穩定性(70,000次充放電後容量保持率為80.5%)。

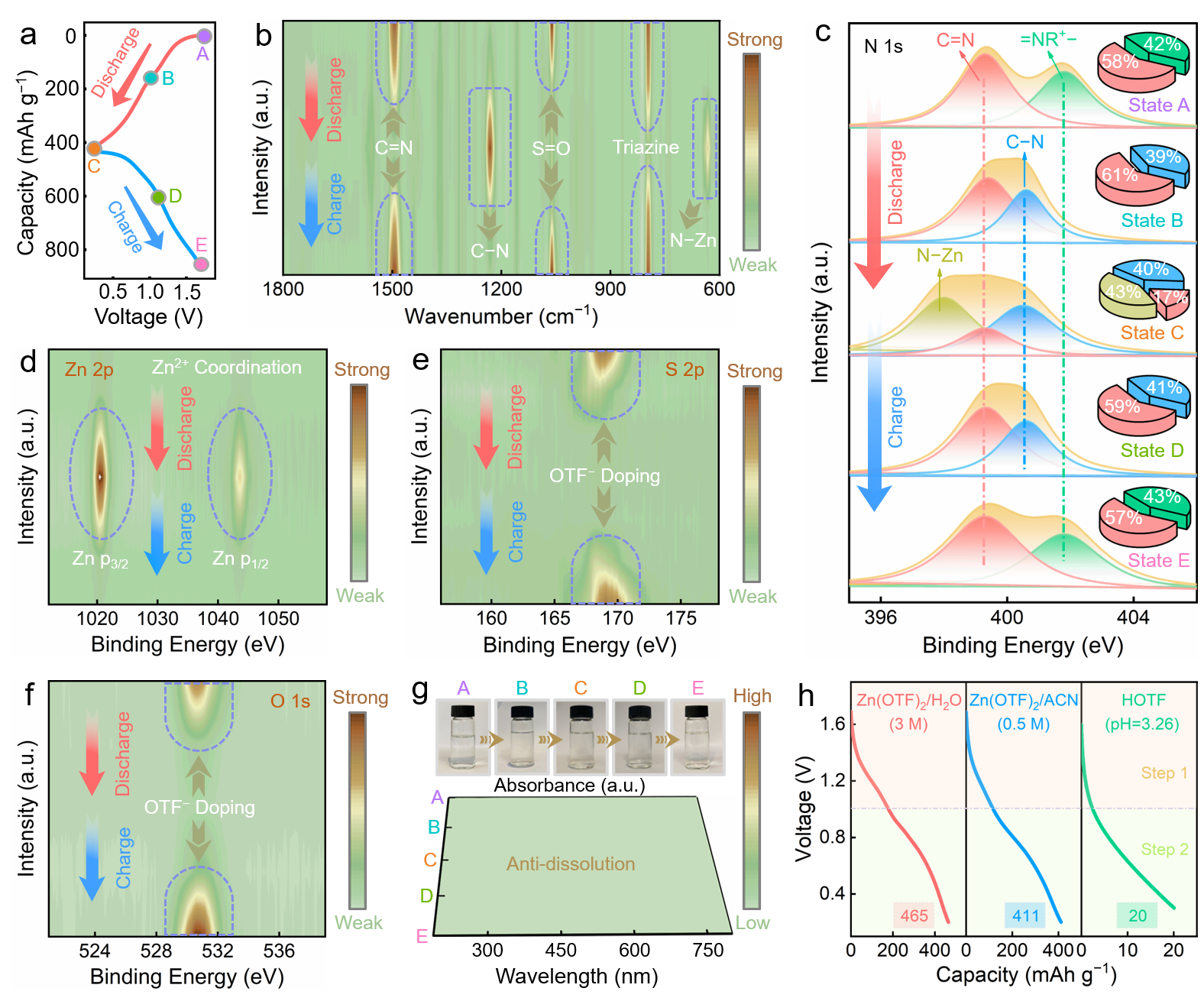

研究人員通過異位光譜研究,表明亞胺/叔氮作為有機超結構的n型和p型電活性中心8️⃣,分別與Zn2+和OTF−電荷載體反應,引發高度可逆的連續陰/陽離子共配位反應。

動力學分析和活化能計算表明🙆♀️,有機超結構實現了低反應能壘的Zn2+/OTF−相反電荷交替配位過程,有效消除了相同離子間庫倫斥力影響,促進了穩定和快速的兩步18e−氧化還原能量存儲過程。這項工作為通過活性位點和微結構協同設計提高有機材料儲能性能提供了新的視角。

劉明賢教授為論文通訊作者🐎,博士後宋子洋為論文第一作者。該研究工作得到了國家自然科學基金委🏃➡️、上海市科委和中國博士後科學基金會資助。

論文鏈接💴:https://doi.org/10.1002/anie.202418237