化學科學與工程學院劉明賢團隊設計新型鋅-有機電池正極材料,研究成果發表於《先進功能材料》

來源:化學科學與工程學院

時間:2024-10-21 瀏覽🤦🏿♂️📌:

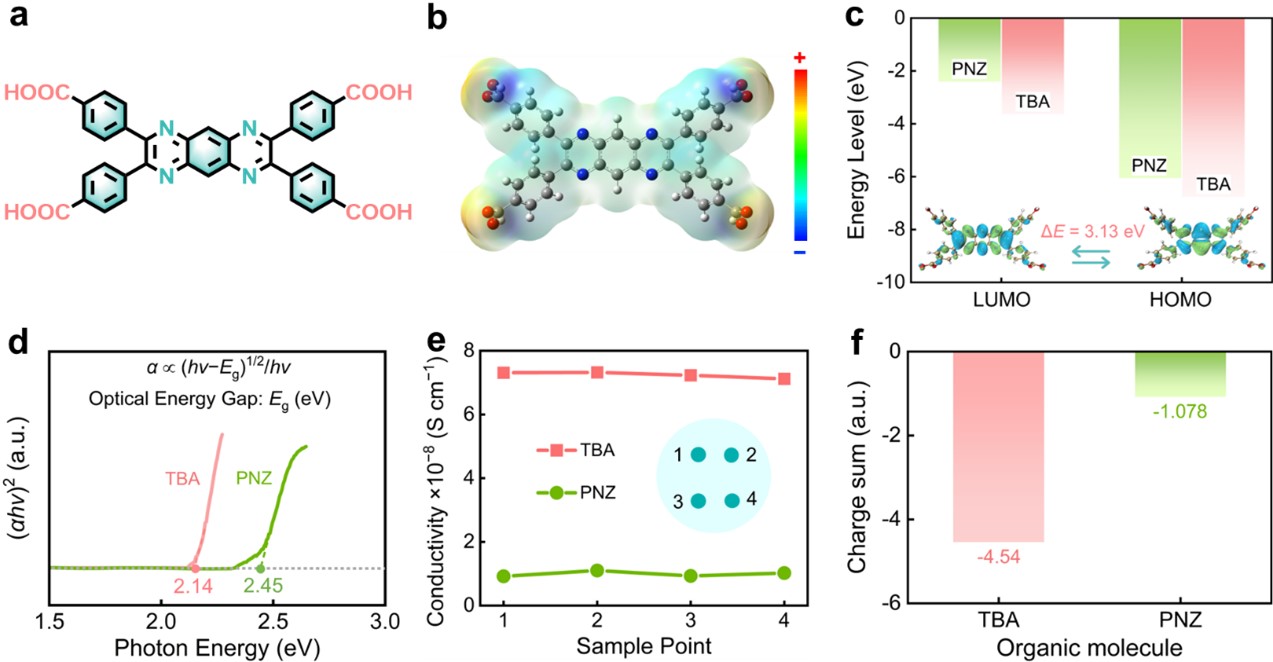

得益於氮原子上孤對電子😍,含C=N基團的亞胺小分子通常具有高氧化還原活性🧑🏼💼、優異電化學可逆性以及快速反應動力學。然而,亞胺小分子活性位點不足和分子軌道能間隙較大🗡,限製了正極容量和電子傳輸動力學👿🫵🏿,且亞胺小分子在水系電解液中較高的溶解度往往會引發電池循環過程中不可逆的容量損失🧏。將吸電子基團(如−COOH)引入到亞胺小分子結構中,對其電子結構和電化學活性進行調控,有望促進其電子離域和氧化還原動力學,進一步提升電池性能。

恒达平台化學科學與工程學院劉明賢教授團隊長期致力於高儲能材料研究並應用於新能源電池開發🚖,課題組近期設計了一種富含羧基的新型氮雜環有機正極材料〰️,4, 4', 4'', 4'''-(吡嗪並[2, 3-g]喹喔啉-2, 3, 7, 8-四基)四苯甲酸(TBA)👩🏿🎨,揭示了羧基調控的氮雜環有機正極中羧基/亞胺位點與高動力學的NH4+/H+電荷載體優先配位的氫鍵化學,解決了亞胺小分子低容量和易溶解的問題🧾,構建了快速和穩定的水系鋅-有機電池🧛🏽♂️。相關成果以“Fast and Stable NH4+/H+ Co-Coordinated Carboxyl-Rich N-Heterocyclic Cathode for High-Performance Zinc-Organic Batteries”為題發表於國際知名期刊《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)。

實驗表征和理論計算表明🕌:得益於羧基調控的擴展π-共軛氮雜環芳香結構,TBA具有低能帶間隙、高電子導電性和低活性位點電荷總和💧,有助於提高電子轉移效率和電極氧化還原速率,賦予TBA快速氧化還原動力學🤕。

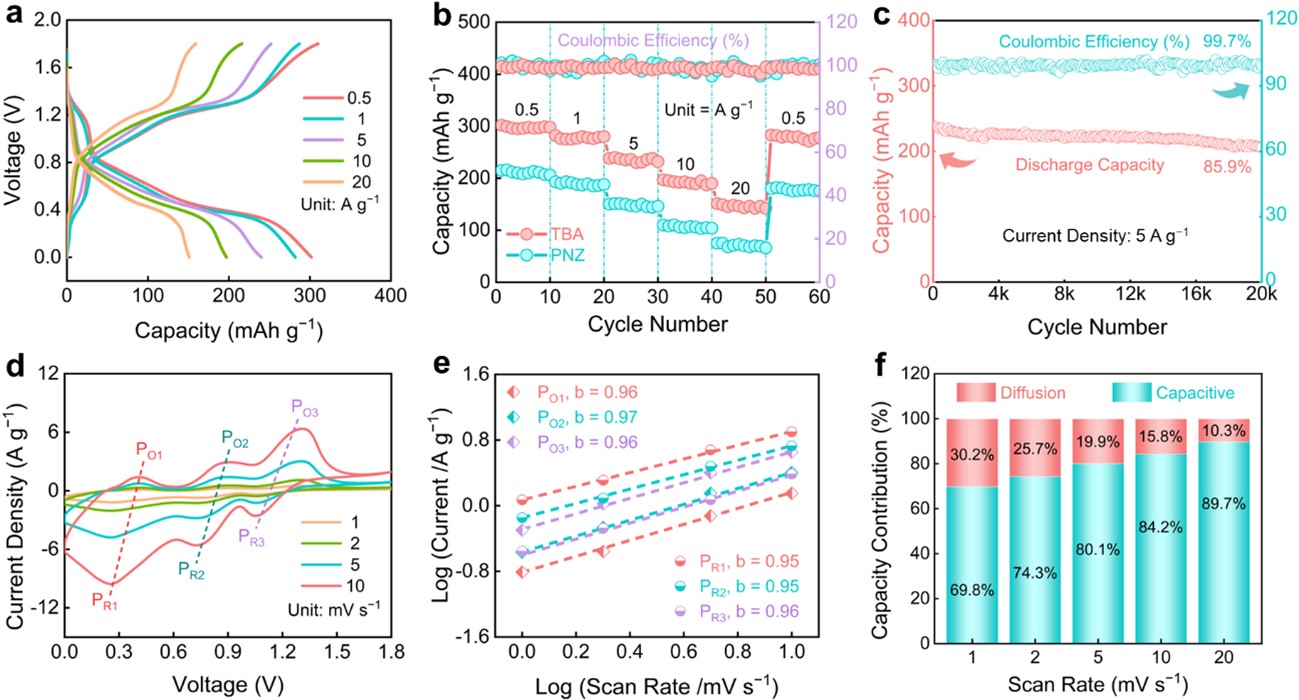

電化學研究表明🍌:TBA用於水系鋅-有機電池正極材料時🤸🏽,表現出高比容量(302 mAh g−1@0.5 A g−1)、高倍率性能(151 mAh g−1@20 A g−1)和長循環壽命(20,000次充放電後容量保持率為85.9%)。

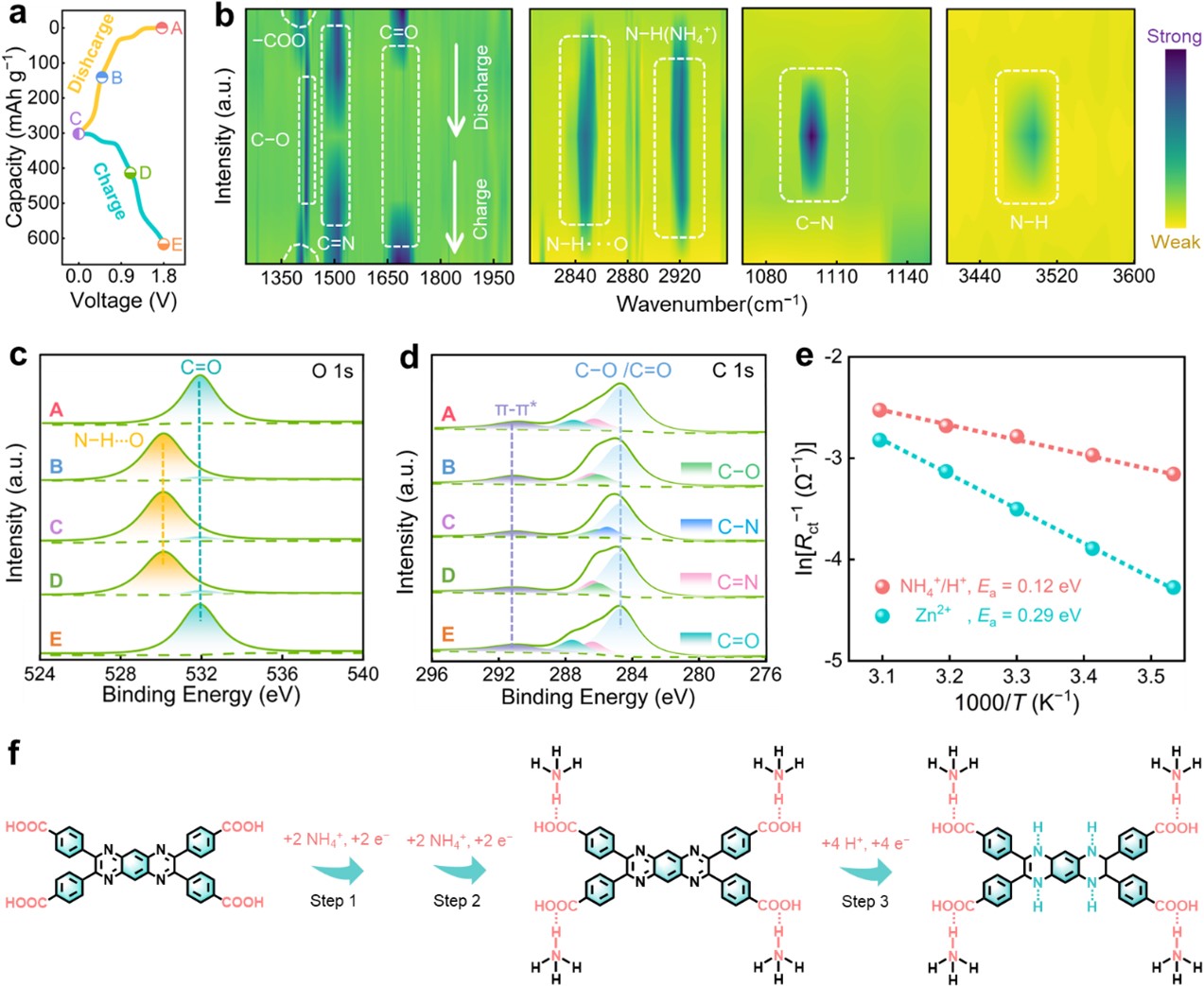

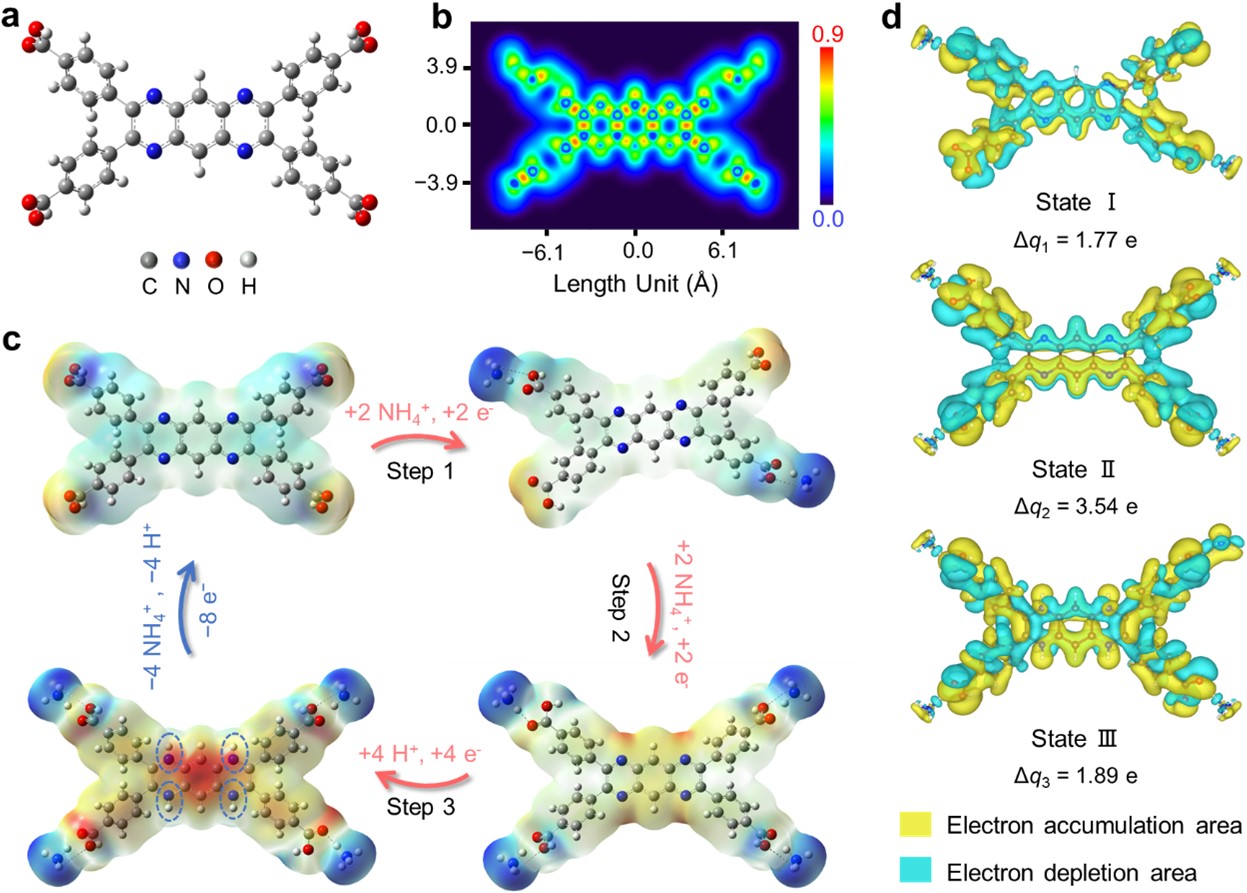

異位光譜和分子動力學模擬研究表明🚵🏿♀️:得益於較低的活化能(0.12 vs. 0.29 eV),羧基/亞胺活性基團能夠與高動力學的NH4+/H+電荷載體優先配位🙉,克服了Zn2+因高去溶劑化能壘而導致的緩慢界面電荷轉移🧑🏿🎓,有效降低了電荷傳輸能壘🏄♂️,實現了穩定快速的三步八電子氧化還原反應🫶🏻。

理論計算驗證了TBA中羧基/亞胺位點與NH4+/H+間存在強相互作用,穩定的三步8 e− NH4+/H+共配位促進電極/電解質界面電荷累積,顯著提高了非金屬電荷存儲容量。此外,NH4+配位氫鍵化學作用有效穩定了放電產物💆🏽♀️,實現了非金屬電荷載體快速擴散動力學。這項工作為設計含有新型氧化還原基團的多電子活性有機正極材料以構建先進的水系鋅-有機電池開辟了新的視野。

劉明賢教授為論文通訊作者,博士後張葉慧為論文第一作者🥬。該研究工作得到了國家自然科學基金委、上海市科委和中國博士後科學基金會資助。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202416415