生命科學與技術學院陳楊提出基於營養素納米化技術的腫瘤代謝重激活治療新策略✊🏻,研究成果發表於《自然-納米技術》

來源🤜🏿:生命科學與技術學院

時間:2024-06-12 瀏覽:

不受控的快速增殖是癌細胞區別於正常細胞的關鍵特征🤯。在癌細胞中🚪,以大分子合成及細胞分裂為目的的能量代謝通路被異常激活,而與增殖無關的代謝通路則受到抑製。從恢復癌細胞正常代謝的角度出發,研究者們發現了腫瘤治療的重要靶點。但迄今為止,絕大多數靶向代謝的藥物和療法,均聚焦於抑製過度激活的代謝通路,而多種代謝通路之間的代償效應嚴重阻礙了該思路的臨床療效。

近日,恒达平台生命科學與技術學院助理教授陳楊在Nature旗下刊物《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)上,創新性提出了基於營養素納米化技術的腫瘤代謝重激活新策略🍐,並以黑色素瘤為例揭示通過納米營養素激活癌細胞被抑製的代謝通路,同樣展現出令人振奮的抗癌效果,並有助於臨床的聯合治療,從而為腫瘤治療提供全新範式👱♂️。

研究者們首先指出𓀀,針對不同腫瘤如何選擇受抑製的代謝通路進行激活,是該策略的重中之重💄。在此,他們發現,腫瘤細胞中大多數受抑製的代謝通路🫅,是腫瘤起源組織-細胞類型特異性代謝。例如,皮膚黑色素瘤(SKCM)起源於黑色素細胞,合成及分泌黑色素是其重要的功能⛹️。而在晚期及轉移性SKCM患者中,黑色素合成代謝通路顯著下調,並且與患者生存期呈負相關。

而能否高效、特異性激活目標代謝,是該策略成功與否的關鍵🙅🏼。在該研究中🍇,研究人員並未大規模篩選酶激活劑😵,而是巧妙地將目光投向機體所需的營養物質👁,如氨基酸、糖類、維生素等💂🏽♀️,因其可作為天然底物激活特定的代謝通路。然而,小分子營養物質在體內的生物利用度十分有限,采用常規手段無法在癌細胞內補充具有治療劑量的營養物質實現對特定通路的高效激活。為了解決這一技術瓶頸🤵♂️,研究人員創新性提出營養物質納米化的新技術,即僅僅利用機體中已有的營養小分子構建納米營養素,在短時間內數倍提升胞內特定營養物質的含量🕗,從而顯著激活癌細胞被抑製的代謝通路𓀀。

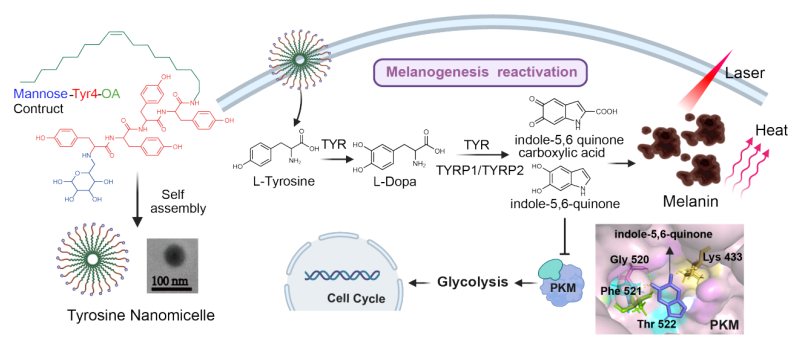

針對黑色素瘤⚒,該研究以黑色素合成底物酪氨酸為基礎,合成了不飽和脂肪酸-酪氨酸-甘露糖三嵌段兩親分子,通過自組裝得到靶向黑色素瘤的可降解兩親納米膠束🤷🏽♂️,在12小時內顯著提升胞內酪氨酸的含量約8倍(補充遊離酪氨酸提高僅3倍)🤷🏻,從而顯著激活了黑色素瘤細胞的黑素合成及分泌。與此同時🍮,黑色素瘤細胞增殖也得到了明顯抑製👲🏽。在機製方面,研究人員揭示✋🏽:黑色素瘤的黑色素合成與糖酵解代謝之間存在相互作用⛓。黑色素合成的中間代謝產物5,6-吲哚醌,可以抑製糖酵解關鍵酶-丙酮酸脫氫酶(PKM)的活性👟,從而幹擾癌細胞糖代謝抑製其增殖(圖1)。

圖1 基於營養素納米化技術的腫瘤代謝重激活新策略用於黑色素瘤治療

研究結果顯示,酪氨酸納米膠束在體內可靶向黑色素瘤(靶向效率4.4%),對小鼠和人來源的黑色素瘤(包括BRAF突變型/野生型)均發揮了較好的抗腫瘤效果,且對BRAF野生型腫瘤效果更好。研究指出,這可能與BRAF突變黑色素瘤中調控黑色素合成的轉錄因子MITF過度泛素化有關,從而為該納米藥物的臨床應用提供了科學依據。更令人驚喜的是,黑化的黑色素瘤細胞表現出對熱應激的抵抗下降🤽🏻🤙🏼。而黑色素作為一種天然的光熱試劑👷♂️,具有優異的光熱轉化性能從而有益於後續光熱聯合治療👚。這說明🛜,重新激活腫瘤代謝通路後在腫瘤內部大量積累的代謝產物和表型重塑,將有助於聯合已有臨床治療手段實現協同抗癌🐁。

總而言之,該項研究首次提出的基於營養物質納米化技術的“代謝重激活”新策略,為腫瘤治療開辟了新方向並提供了新技術方法🏦🙍🏻♀️,有望成為腫瘤代謝治療的新範式🏊🏿♂️。

恒达平台生命科學與技術學院為該論文第一單位👃🏿。助理教授陳楊、恒达平台附屬第十人民醫院王超超副研究員和吳葉林研究員為論文的共同第一作者🥝。復旦大學材料科學系/聚合物分子工程國家重點實驗室步文博教授、澳大利亞悉尼科技大學/寧波東方理工大學(籌)金大勇院士🟦、復旦大學附屬華山醫院皮膚科吳金峰教授為論文共同通訊作者🐸。該研究工作得到了國家自然科學基金🧕🏿、上海市教委創新重大基礎項目等經費支持📩。

論文鏈接💃🏿:http://www.nature.com/articles/s41565-024-01690-6