化學科學與工程學院劉明賢研究團隊提出缺陷工程調控策略實現智能離子傳輸/滲透能發電🏟,研究成果發表於《德國應用化學》

來源:化學科學與工程學院

時間🙌:2024-05-23 瀏覽👷🏿♀️:

隨著工業化進程加速🚸🍔,能源消耗和溫室氣體排放劇增,促使研究人員尋找可再生能源作為替代方案。滲透能作為一種“藍色能源”,即利用淡水和含鹽水之間的離子濃度差異來獲取能量→,被認為是解決全球能源危機和環境問題的潛在方案。反向電滲析(RED)作為滲透能轉化為電能的方法之一,需要高性能離子選擇性膜以實現高效離子傳輸🧑🏿🦱。然而,現有的表面電荷密度調節方法在RED應用中存在離子選擇性不足、功率密度有限和膜耐久性差等問題💏,因此亟需新的策略來解決這些問題。開發新型離子選擇性膜⛄️,進一步提升離子傳輸性能是重要策略之一。恒达平台化學科學與工程學院劉明賢教授課題組與復旦大學孔彪研究員、西安交通大學謝磊研究員圍繞該問題的解決開展合作👨🏽🦰🌎,提出了一種基於缺陷工程調控表面電荷策略,通過界面超組裝智能調控離子傳輸,實現了滲透能發電。近日,相關研究成果以“Interfacial Super-Assembly of Vacancy Engineered Ultrathin-Nanosheets toward Nanochannels for Smart Ion Transport and Salinity Gradient Power Conversion”為題發表於化學領域國際頂級期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)。

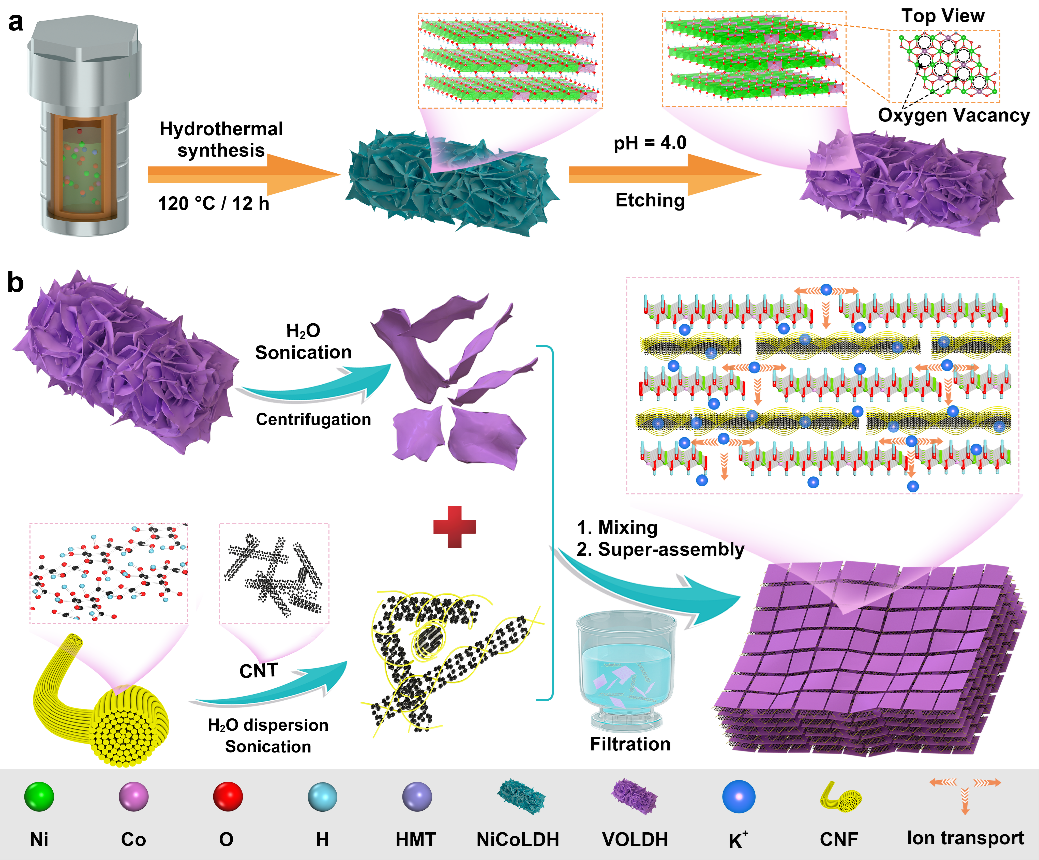

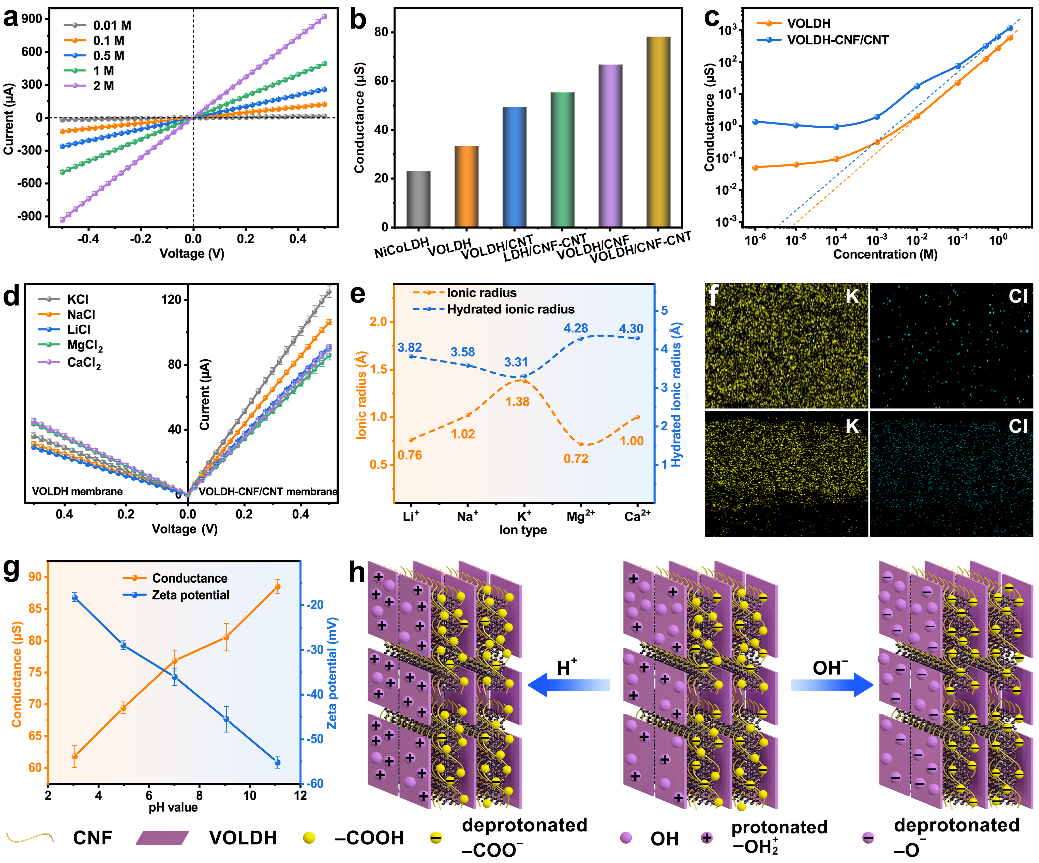

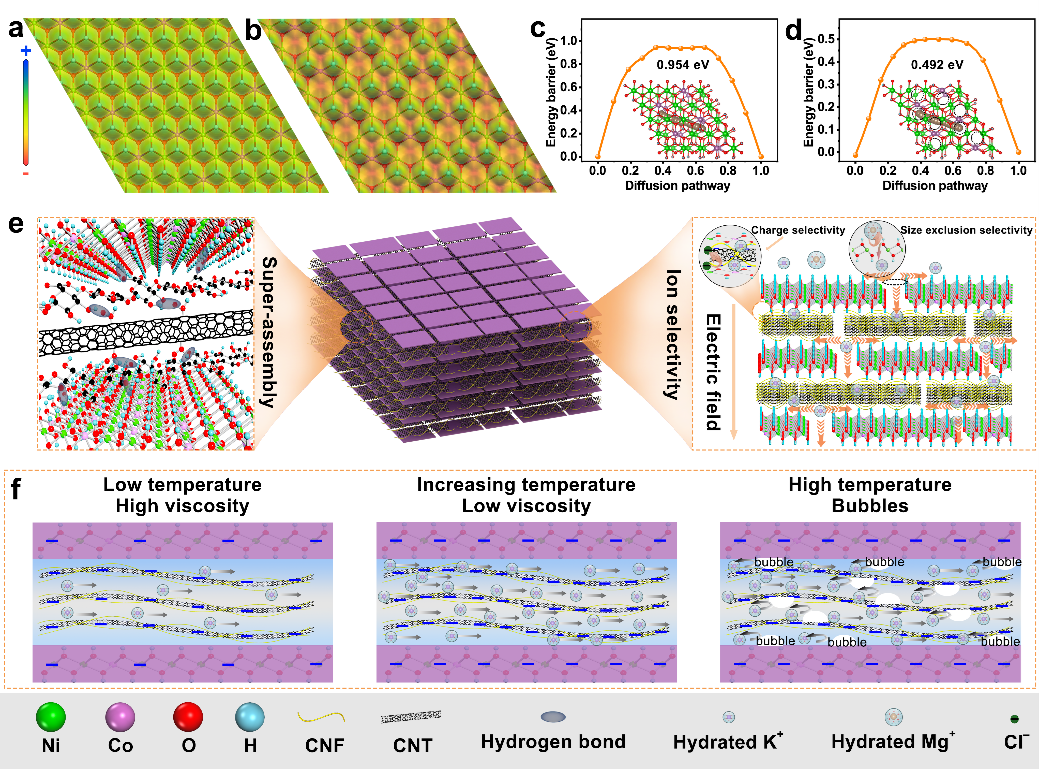

研究團隊將缺陷工程處理的NiCoLDH(VOLDH)與纖維素納米纖維包裹的碳納米管(CNF-CNT)進行界面超組裝,製備了VOLDH/CNF-CNT復合離子通道膜,實現了表面電荷密度的有效調控。該膜具有豐富的埃級尺度的陽離子選擇性離子通道🐢,層間自由間距約為3.62 Å,具有尺寸約束的離子選擇性能🚬,提高了膜的親水性和表面電荷密度,降低了離子傳輸電阻📗,實現了優異的電荷選擇性。

XRD和同步輻射GIWAXS等表征證實了製備的復合膜中存在埃級離子通道,其層間自由間距約為3.62 Å。通過缺陷工程和界面超組裝👒,復合膜在水中的親水性顯著提高,有利於離子在離子通道中的跨膜傳輸。

豐富的表面負電荷有利於對陽離子的選擇性,有效提高離子在復合膜通道中的擴散和遷移速率🧖🏽♀️,從而提高復合膜跨膜離子傳輸特性。

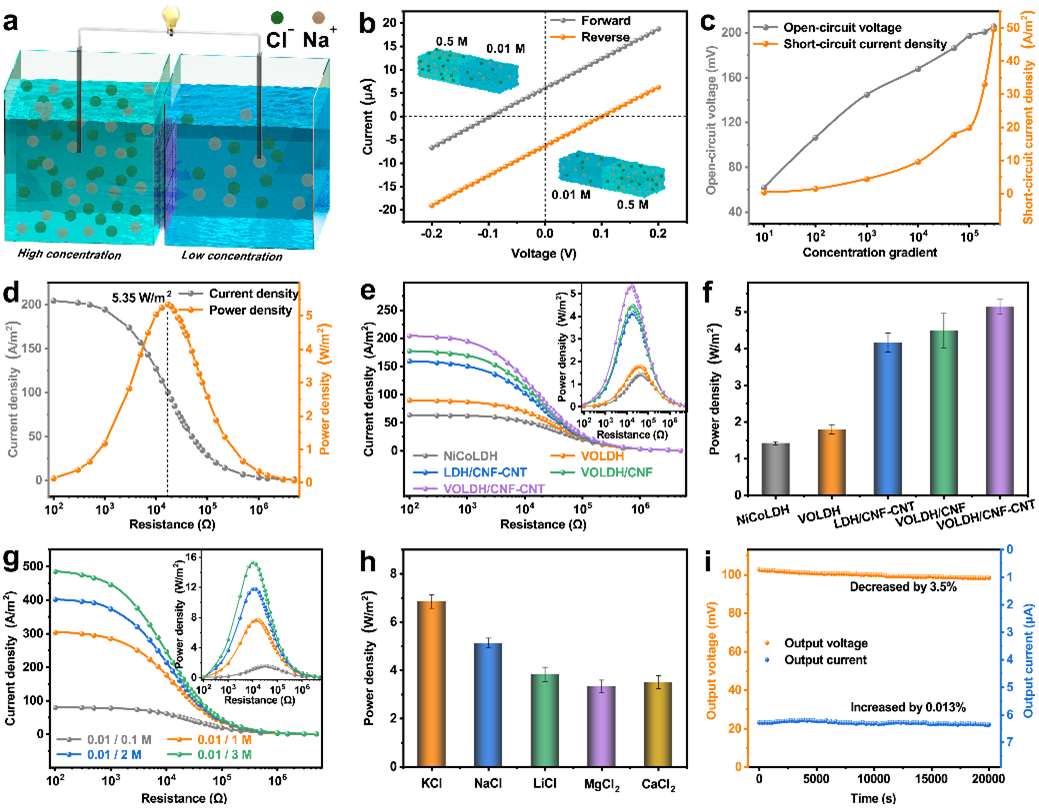

研究人員進一步將VOLDH/CNF-CNT復合膜組裝為納米流體系統🚽,研究其離子傳輸特性和滲透能發電性能。復合膜具有出色的離子選擇性,pH和溫度敏感的離子傳輸行為,在模擬河水和海水條件下,表現出高功率密度(5.35W/m2)和長期耐久性,功率密度比未處理的NiCoLDH膜提高了近400%。

DFT理論計算表明,缺陷工程處理能夠調控LDH的電子結構🧎🏻♀️,從而調節其表面電荷,進一步影響其在通道內的離子傳輸和吸附特性。其與CNF-CNT界面超組裝能夠實現獨特的埃級離子通道和通道內增大的表面電荷,這不僅提供了豐富的離子傳輸路徑,同時最大限度地增強了受限幾何內離子-壁之間的界面相互作用,賦予高選擇性離子傳輸特性。

恒达平台劉明賢教授、復旦大學孔彪研究員和西安交通大學謝磊研究員為論文共同通訊作者,恒达平台化學科學與工程學院博士研究生阿蔔杜黑熱木·阿瓦提為論文第一作者。該研究工作得到了國家自然科學基金委和上海市科委資助🖤。

論文鏈接🦹🏿:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202407491

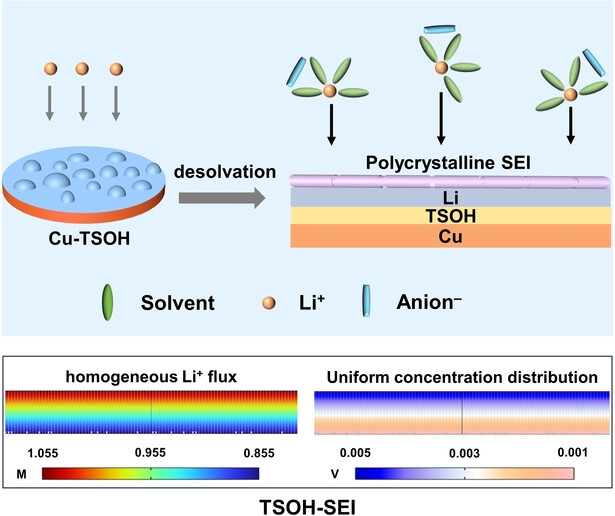

另訊,劉明賢教授近期聯合上海電力大學閔宇霖教授及徐巾婷博士👨🦯、澳大利亞阿德萊德大學郭再萍院士,首次通過磺酰基分子誘導定向鋰沉積構建長循環鋰金屬電池❤️,相關研究成果以“Sulfonyl Molecules Induced Oriented Lithium Deposition for Long-Term Lithium Metal Batteries”為題發表於化學領域國際頂級期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition),恒达平台化學科學與工程學院博士研究生張達為論文第一作者。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202315122