材料科學與工程學院邱軍團隊通過仿生結構設計實現了復合材料智能感知與電磁隱身一體化💅🏻,研究成果發表於《德國應用化學》

來源:材料科學與工程學院

時間:2024-05-07 瀏覽:

電子皮膚具有人體皮膚特有的感知功能,能使裝備獲得靈敏感知能力,為人機共處提供安全保障,為人機協作提供交互手段。隱身是人類長期以來的夢想🍬,無論在學術界、產業界還是國防領域都有著非常廣闊的應用前景。如何兼容智能感知和隱身功能👛,使裝備能夠對外感知的同時無法被外界感知,以適應復雜多變的運行環境和任務需求是一個巨大的挑戰。

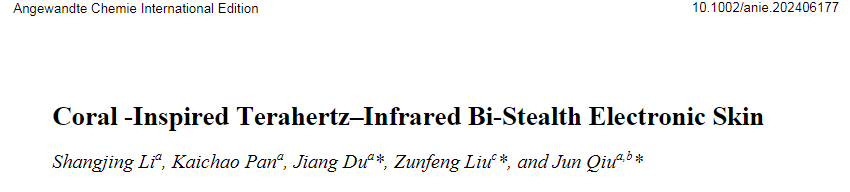

針對這一挑戰🙆🏻♀️,材料科學與工程學院邱軍教授團隊設計了一種類珊瑚狀多尺度復合材料,通過仿生結構設計實現智能感知和隱身功能的兼容♥️。這一目標的實現得益於材料獨特的泡沫結構以及微納組分的協同作用,這些元素的電磁耦合效應大幅增強了對太赫茲波的吸收與衰減能力🧝🏻♂️,同時通過低紅外發射率成分和低熱導率結構的設計實現了紅外波的隱身功能。更為重要的是👨,當復合材料受到不同應變刺激時🎚♉️,內部的導電網絡結構會發生相應變化產生不同的電信號,賦予其智能感知功能。因此👩❤️👩,智能感知🧐、太赫茲隱身、紅外隱身三種功能在一種復合材料上實現了兼容(圖1)。該研究以“Coral-Inspired Terahertz–Infrared Bi-Stealth Electronic Skin”為題,近日在《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)上在線發表🐛。

圖1 基於天然珊瑚的智能感知和電磁隱身一體化復合材料的仿生機理

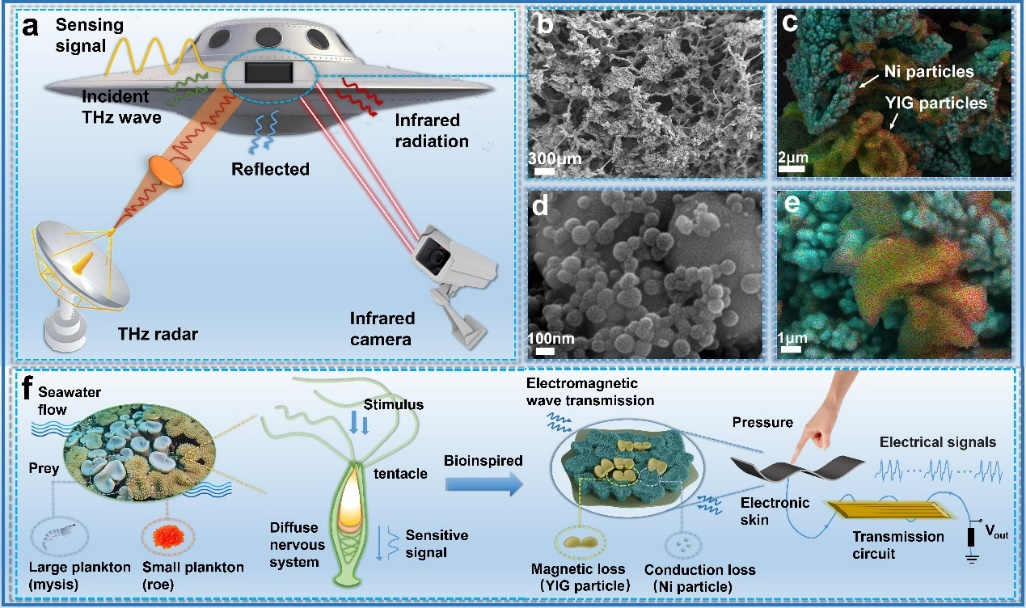

智能感知和電磁隱身一體化復合材料的靈感來自於天然珊瑚的功能。當海水經過珊瑚消化循環腔時,其中的鈣和二氧化碳被珊瑚觸手吸收。復合材料吸收電磁波作用類似於珊瑚這種吸收海水中營養物質的行為,當電磁波進入材料內部,通過多重反射和散射、極化損耗、傳導損耗和磁損耗以及1/4波長共振機製被吸收掉。該復合材料在太赫茲波段顯示出高達84.8 dB的最大反射損耗值🫸,有效吸波帶寬覆蓋0.2-2.0 THz頻段🕖。熱紅外圖像的結果顯示,該復合材料與商用隔熱材料相比表現出更低的表面溫度,且隨著時間的增加溫度基本不變,具有穩定的熱屏蔽能力🧒。將材料置於掌心,觀察到其與環境顏色相近,表明在紅外輻射下不可見。在不同供電電壓下🎬,材料還能像“變溫龍”一樣快速調整自身溫度📽🍴,達到動態紅外隱身的效果(圖2)。

圖2 復合材料的太赫茲👨🦱、紅外波譜段隱身性能及其自適應性

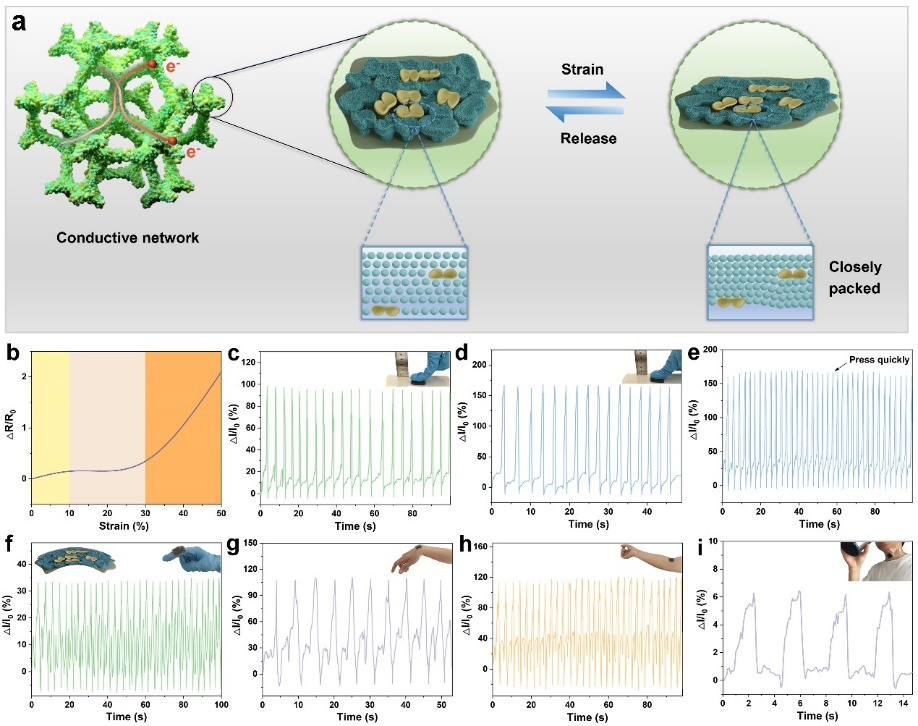

當珊瑚觸手感知到微小的外部刺激時,會通過擴散的神經系統傳遞刺激信號🧘🏽♀️。這種智能感知和電磁隱身一體化復合材料的電子皮膚功能類似於珊瑚觸手,其受到外部刺激時,通過傳輸電路傳遞電信號生成用於決策的信息。即使對該復合材料進行多次壓縮-釋放👩🏻🦱,電流信號的變化都基本保持穩定🫦,並且能準確地檢測到壓縮速度的快慢,表現出高重復性和高靈敏度。同時🦹🏽♀️,其可作為皮膚傳感器,通過感應人體運動並將觸覺信息轉換為電信號,為健康監測提供解決方案(圖3)。

圖3 復合材料在不同運動程度下的感知性能

該研究工作在復合材料自我感知能力、自我防護能力和適時應變能力方面取得了重要進展,為裝備自主感知和智能電磁防護開辟了新方向,也為未來可穿戴設備📮、智能裝備、健康監測等領域的研發提供了理論支撐👨🏻🎤。

恒达平台材料科學與工程學院邱軍教授、杜江副教授🪱,南開大學化學學院劉遵峰教授為論文共同通訊作者,恒达平台材料科學與工程學院博士生李尚婙為論文第一作者。該研究工作得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助。

論文鏈接👱🏿:https://doi.org/10.1002/anie.202406177