化學科學與工程學院趙國華團隊應用配體缺陷調控MOFs加速動態重構助力選擇性電合成偶氮耦合製氫,研究成果發表於《德國應用化學》

來源:化學科學與工程學院

時間𓀋:2024-03-21 瀏覽:

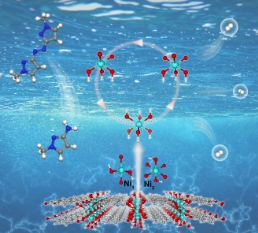

電合成耦合製氫(ESHP)大多涉及水相催化劑重構🧒🏽,但準確識別和控製該過程仍是一項挑戰。當前ESHP中使用的大多數催化劑都表現出重構行為🌒,如相轉變、價態變化和結構振蕩☂️,以響應電催化過程🚾。這些行為可能會導致偶氮電合成催化劑失活或發生選擇性改變。已有研究顯示🫥🔅,CoP和Cu基催化劑已被用於偶氮化合物的電合成並顯示出良好的催化性能,但催化機理以及催化劑結構與性能之間的關系尚未得到詳細解釋🍄,這阻礙了催化劑的開發。大量證據表明,在電催化過程中🟦,在水相中形成表面覆蓋層或完全重構形成MOOH(M=Fe🦎,Co,Ni等)活性物種。然而,由於表面結構的復雜性和原位技術的局限性🧜🏽,催化劑重構的詳細過程仍未得到解決。與過渡金屬氧化物或氫氧化物不同,MOFs的周期性排列及其結構調節的多功能性使其具有多個活性催化位點。此外,金屬節點的良好分散性和最大利用率使其成為研究原子級電催化劑重構的合適實驗模型。雖然結構上有缺陷的MOFs往往具有更高的電催化活性,但這一點往往被忽視📷。由配體缺陷產生的不飽和配體活性位點由於不具有三維晶格約束,可以促進催化劑的快速重構,從而進一步提高電催化活性♡,實現偶氮化合物的低能耗、高選擇性電合成,同時實現高效產氫👨🏼🎨。恒达平台化學科學與工程學院趙國華教授團隊著眼於以上問題🧑🔬,通過配體缺陷調控金屬有機框架(MOFs)的電子結構並暴露其不飽和位點💆🏼♀️,以促進偶氮電合成(ESA)耦合製氫催化劑的重構🏉。近日,相關研究成果“Accelerated Dynamic Reconstruction in Metal‐Organic Frameworks with Ligand Defects for Selective Electrooxidation of Amines to Azos Coupling with Hydrogen Production”在線發表於國際知名期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)🫂。

該課題組開發了一種單層配位不飽和Mono Ni-BDC(BDC=1,4-苯二甲酸),用於選擇性電催化合成偶氮化合物。研究人員通過單層Ni-MOFs將1-甲基-1H-吡唑-3-胺(Pyr-NH2)電氧化為偶氮👩👩👧👦,法拉第效率達到89.8%👈🏼,選擇性達到90.8%,與完全水分解相比,氫氣產量增加了18.5倍🧑🏼🎄🤦。X射線吸收精細光譜和各種原位光譜揭示了配體缺陷促進了Ni(OH)2和NiOOH的電位動態重構😔,以及Ni-O和Ni-Ni配位環境在原子水平上的相變和局部晶格畸變的動態過程;密度泛函理論DFT計算證實了Mono Ni-BDC的不飽和Ni1位點激活了催化劑的加速低電位重構🗺;電催化劑重構後的BDC再吸附優化了中間吸附能,顯著降低了速率決定步驟(*Pyr-NH到*Pyr-N)的能壘🥔。該研究深入揭示了水相ESHP系統中MOFs電催化劑重構過程和高活性的起源👨🏼🍼。這為調節電催化劑重構以實現高選擇性ESHP提供了理論指導🏌🏿♂️。實驗中ESA耦合製氫產量較傳統方法大幅提升,具有巨大的工業應用潛力🏊🏿。

趙國華教授為論文通訊作者⛄️,博士研究生孫淩誌為論文第一作者。該研究工作得到了國家自然科學基金項目✷、上海光源重點課題、中國科學院重大科技基礎設施開放研究項目的支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1002/anie.202402176