化學科學與工程學院劉明賢團隊應用多電子氧化還原雙極型四硝基卟啉大環正極構建高性能鋅-有機電池🧑🌾,研究成果發表於《德國應用化學》

來源🕵🏻:化學科學與工程學院

時間🧎🏻:2024-02-22 瀏覽🫷🏽:

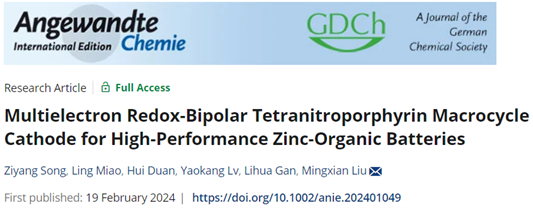

有機材料因其資源可持續性、結構多樣性和功能可調性等優點,被視為可充電鋅離子電池極具競爭力的正極材料👸𓀁。有機正極材料通過表面活性基團與電荷載體可逆配位實現能量存儲,根據活性位點與電荷載體離子的不同結合🛟,有機正極材料一般可分為n型、p型和雙極型三類👩❤️💋👩🥧。大多數n型有機材料(如羰基/亞胺/氰基/硝基化合物等)容量高🍚,但其平均電壓低(<0.8 V vs. Zn/Zn2+);p型有機材料(如三苯胺衍生物、有機硫聚合物等)通常具有相對較高的平均電壓,但其容量低(<150 mAh g−1)🕯。雙極型有機材料集成了高容量n型和高電壓p型基團的氧化還原反應優勢,為高性能鋅-有機電池設計開辟了新的途徑🧑🏼🎤。然而,雙極型有機材料仍存在單元結構活性位點密度低和基團單電子反應等問題,導致電池能量密度偏低🫖。因此🙇🏽👩🏽🎨,亟需開發新型多電子雙極型高活性有機正極材料,進一步提升電池的儲能性能。

恒达平台化學科學與工程學院劉明賢教授團隊長期致力於高效儲能材料研究並應用於新能源電池🍊。近日,該課題組設計了多電子雙極型四硝基卟啉大環有機正極材料👩🏻🏭😮💨,促進了低反應能壘的Zn2+/SO42−相反離子交替配位™️,揭示了n型硝基和p型仲胺協同氧化還原電荷存儲機製🦸🏼♂️,有效解決了當前雙極型有機材料存在的問題,構建了高能量密度和長循環壽命的鋅-有機電池,相關成果“Multielectron Redox-Bipolar Tetranitroporphyrin Macrocycle Cathode for High-Performance Zinc-Organic Batteries”發表於國際知名期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)↪️。

課題組研究顯示,四硝基卟啉展示出高度共軛結構、強電化學活性、高芳香性和較低能帶間隙,有助於加快電子轉移動力學和電極氧化還原速率☎。

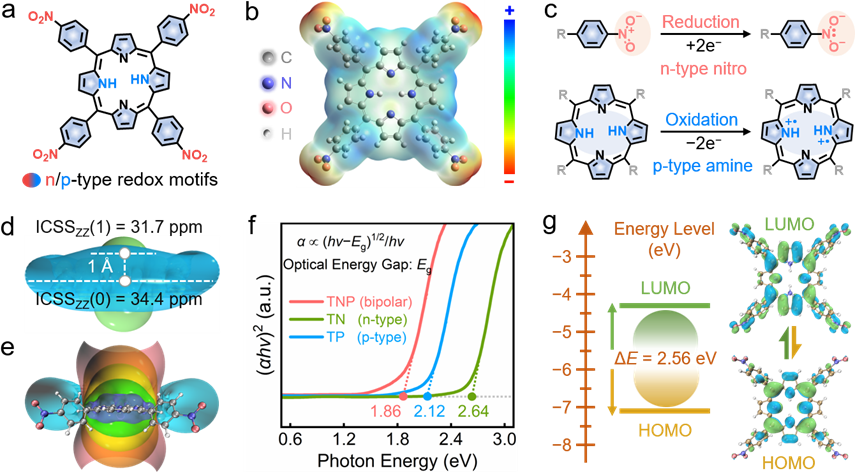

研究人員通過異位光譜研究,表明硝基/仲胺作為四硝基卟啉的n型和p型電活性中心,分別與Zn2+和SO42−電荷載體反應🧑🏽💼🦺,引起高度可逆的連續陰/陽離子共配位反應。

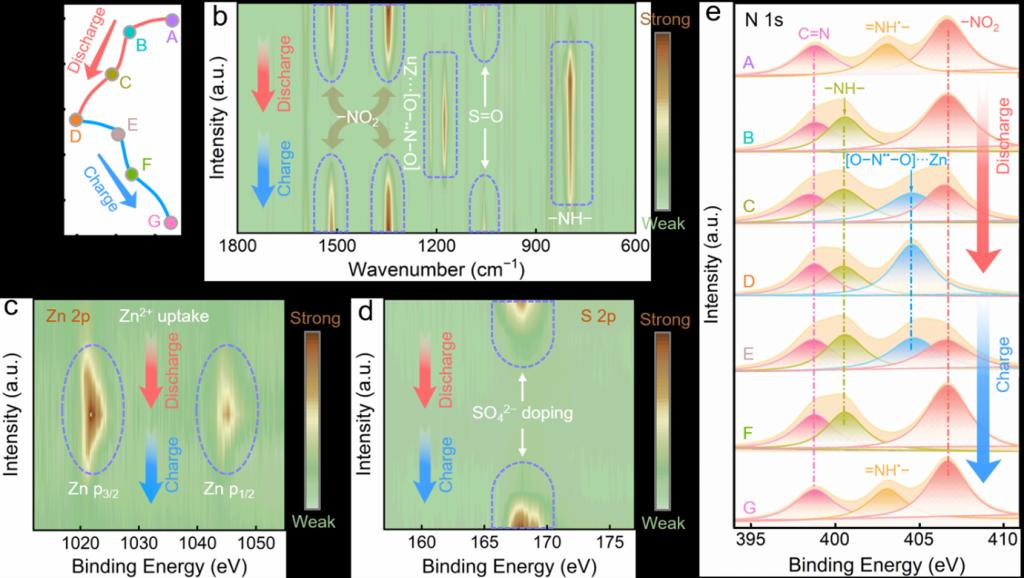

活化能計算表明,四硝基卟啉實現了低反應能壘的Zn2+/SO42−相反電荷交替配位過程,有效消除了相同離子間庫倫斥力影響,促進了穩定和快速的三步10e−氧化還原電荷存儲過程。

理論計算表明,四硝基卟啉硝基/仲胺位點與Zn2+/SO42−間存在強相互作用,穩定的三步10e−陰/陽離子共配位促進電極/電解質界面電荷累積,顯著提高了電荷存儲容量。

四硝基卟啉正極材料用於水系鋅-有機電池時👛👶,表現出高比容量(338 mAh g−1@0.2 A g−1)、高平均放電電壓(1.08 V)🧜🏿、超高能量密度(365 Wh kg−1)和優異的循環穩定性(50,000次充放電後容量保持率為71.6%)。該工作為拓展多電子雙極型硝基芳烴化合物在鋅-有機電池的應用提供了新的方向🤕。

劉明賢教授為論文通訊作者☁️🙆🏻♀️,博士後宋子洋為論文第一作者🧖🏿♂️。該研究工作得到了國家自然科學基金委、上海市科委和中國博士後科學基金會資助🔣。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202401049