附屬第一婦嬰保健院劉誌強團隊揭示ClC-6結構功能及其突變導致兒童早發性神經退行性疾病的分子基礎,研究成果發表於《科學進展》

來源:醫學院

時間:2023-11-08 瀏覽:

近日🥻,恒达平台附屬第一婦嬰保健院麻醉科劉誌強教授團隊聯合國內外多家著名機構👨🏼🎨,在Science子刊《科學進展》(Science Advances)發表題為“Molecular basis of ClC-6 function and its impairment in human disease”的研究論文。

恒达平台附屬第一婦嬰保健院為論文第一單位。恒达平台附屬第一婦嬰保健院張兵研究員、葉冰璐博士🏌🏽,清華大學張森森博士、易靜波博士💂🏼♂️,德國萊布尼茨分子藥理學研究所Maya M. Polovitskaya博士為論文共同第一作者。恒达平台附屬第一婦嬰保健院劉誌強教授🧔🏿,清華大學楊茂君教授🦥,德國萊布尼茨分子藥理學研究所Thomas J.Jentsch教授,中國科學院上海藥物研究所李揚研究員,意大利IRCCS的Marco Tartaglia教授為論文共同通訊作者。華東理工大學李沅汐博士為研究提供了重要支持。

ClC-6是一種神經元特異性分布的Cl−/H+反向轉運體。早在上世紀90年代ClC-6的cDNA即被克隆,但其功能研究進展較慢🚴♂️,主要原因是ClC-6於胞漿內膜系統分布,給電生理記錄帶來困難。另一方面👨🏼,由於ClC-6充分激活依賴於極高的去極化電壓🙅🏼♀️,早期探索未能充分捕捉到ClC-6的重要基本特性。ClC-6的生理功能和致病的分子基礎仍存在較大空白。

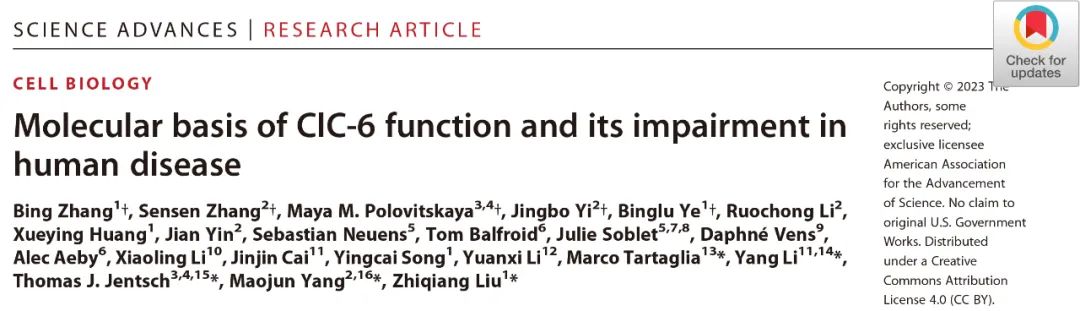

研究團隊曾解析CLC家族蛋白ClC-7/Ostm1復合物的蛋白結構,並詳盡闡述了ClC-7/Ostm1復合物的門控機製 (Sensen Zhang et al., Science Advances, 2020)。在前期研究基礎上👨🏼🔬,該團隊通過冷凍電鏡技術首次解析了人源ClC-6的蛋白結構。與CLC家族其它成員相比,ClC-6蛋白C末端包含一段延長序列,該片段伸向對面CBS亞基內部🤶,電生理功能研究證實該特殊片段重點參與ClC-6的門控過程。在ClC-6首次跨膜螺旋的起始端富集多個正電荷氨基酸(KKGRR),這些氨基酸能與周圍磷脂分子形成互作,該結構特性是決定ClC-6能在細胞內特定亞區(晚期內體)定位的關鍵(圖1)。

圖1 人源ClC-6蛋白結構

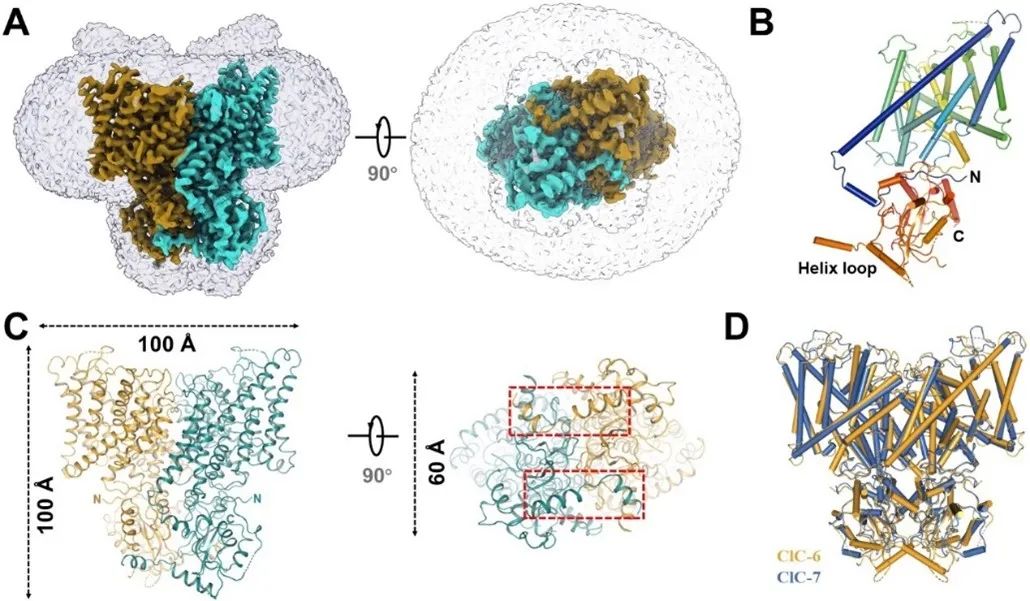

為充分理解ClC-6功能🚵🏼♂️,研究團隊對ClC-6的基本電生理特性進行了描述(圖2),並揭示了ATP結合口袋位於ClC-6胞內CBS亞基,ATP促進ClC-6電壓依賴性,ATP結合缺失型突變導致ClC-6電壓依賴性大幅降低。

圖2 ClC-6的基本電生理特征

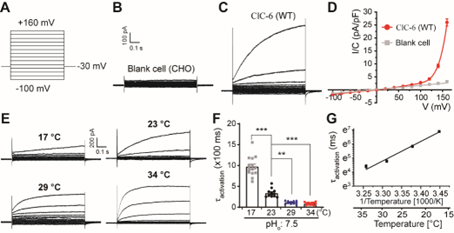

Thomas J. Jentsch教授團隊於2020年報道了ClC-6 p.Y553C是導致兒童早發性神經退行性疾病的新發突變,該項研究首次建立了ClC-6功能異常與小兒神經發育缺陷性疾病之間的關聯。但是,關於p.Y553C突變的致病機製尚不清楚👨🏼🍼,特別是Y553C為何能引起ClC-6電壓敏感性增強的分子基礎仍待闡明💆🏻♂️。劉誌強教授團隊發現Y553與F317和T520三者之間形成互作關系,此三位點任一突變均導致ClC-6電壓敏感性明顯增強🍨,證明Y553/F317/T520構成的3D結構微網絡是維系ClC-6電壓敏感性的關鍵區域(圖3)👨🏻🦳。

圖3 Y553/F317/T520 3D結構微網絡調控ClC-6電壓敏感性

令人振奮的是,在功能研究獲得進展的同時,研究團隊收集到了一名攜帶p.T520A新發突變的臨床病例,該患者出現發育遲緩和全身肌肉張力減退,MRI顯示白質髓鞘形成不足和脊髓腫脹,整體表現與攜帶p.Y553C突變患者大致重疊。此項研究證明Y553/F317/T520 3D結構微網絡是功能和致病的關鍵區域,該結構區域被破壞將導致嚴重早發性神經退行性疾病(圖4)👨👩👧👦。

圖4 ClC-6致病突變引起的臨床和細胞生物學改變

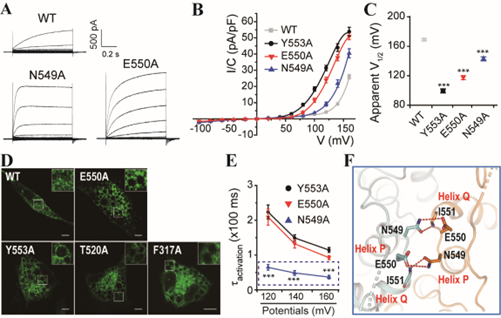

Y553, F317和T520分別位於helix P/Q linker邊緣,helix I/J linker和helix O上,Y553/F317/T520構成的3D微網絡在功能和致病中的關鍵性,促使研究團隊將研究拓展到它們對應的這三個結構片段⚜️。由Y553/F317/T520 3D的結構微網絡出發🩼,鑒定出多個調控CLCs門控過程的功能性結構片段🚉,並將潛在致病位點延展到這些關鍵區域(圖5)🧗♂️。

圖5 Helix P/Q linker調節ClC-6電壓敏感性的作用機製

該項研究較大程度地更新了對ClC-6結構與功能的認知,闡明了ClC-6突變導致兒童早發性神經退行性疾病的分子基礎,並揭示了多個調控ClC-6門控過程的功能性結構片段,本研究涉及的功能性位點的序列保守性表明相關分子機製可推演到整個CLC家族蛋白。

論文鏈接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adg4479