近日,恒达平台醫學院、附屬第十人民醫院施劍林院士/逯向雨助理教授團隊聯合恒达平台附屬皮膚病醫院院長李斌團隊和董海青團隊在《自然·通訊》(Nature Communications)上發表題為“Single-atom catalysts-based catalytic ROS clearance for efficient psoriasis treatment and relapse prevention via restoring ESR1”的研究論文🙆。該研究基於多酶仿生學(Multienzyme-inspired bionics, MIB)🧑🏿⚖️✝️,模仿多種天然酶的活性中心,開發出具有ROS清除能力的仿生單原子鐵催化劑,有效地改善了銀屑病的炎症並防止其復發👭,即銀屑病催化療法(Psoriasis catalytic therapy, PCT)👩💼。

銀屑病是一種炎症性皮膚病,以慢性🐮、復發性紅斑為特征。在中國🧔🏼、美國🧛🏽♀️、歐洲和澳大利亞,銀屑病的發病率從0.47%到6.6%不等🐳,並且全球發病率呈持續上升趨勢。過表達的活性氧(ROS)在銀屑病發病、發展過程中起重要作用。雖然現行治療方法能控製銀屑病炎症,但長期的免疫抑製會增加機體對感染和皮膚癌的易感性🙉↪️。更嚴重的是👩🏼🏫,銀屑病治療面臨的最大臨床挑戰是停藥後症狀復發(約90%)。因此,亟需緩解銀屑病炎症和防止復發的治療方法。

針對ROS造成的氧化應激,機體存在抗氧化系統,主要是抗氧化酶以維持氧化-還原穩態。然而🏄🏿♀️,抗氧化酶在銀屑病病竈中表達不足。因此🤹♀️,研究團隊報道了一種受多種天然抗氧化酶啟發而設計合成的仿生單原子鐵催化劑(FeN4O2-SACs)。基於與過氧化氫酶、鐵超氧化物歧化酶和抗壞血酸過氧化物酶三種抗氧化酶活性中心類似的單原子Fe位點,FeN4O2-SACs表現出多種酶催化活性🦒,可用於ROS的清除,包括超氧陰離子(O2•-)和過氧化氫(H2O2)。與臨床藥物卡泊三醇(Cal)相比,外用FeN4O2-SACs更有效地改善銀屑病樣症狀並防止復發。進一步的轉錄組測序及生物信息學分析發現雌激素受體1(ESR1)是銀屑病催化治療過程中上調的核心蛋白(圖1)。

圖1. FeN4O2-SACs用於銀屑病催化治療的示意圖

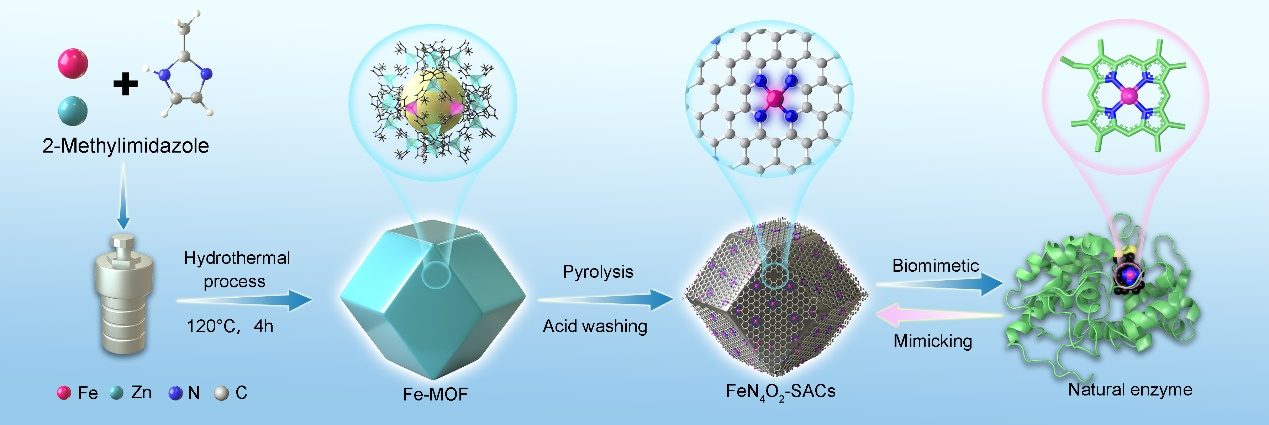

材料的構建:過氧化氫酶和抗壞血酸過氧化物酶的催化中心是Fe-卟啉(Heme)結構🛫,其中活性位點為Fe與四個氮原子相連🪴。有趣的是,Fe-SOD的活性位點也是FeN結構(圖1)。因此💔,由氮原子配位的鐵基單原子催化劑可能成為多活性天然抗氧化酶的模擬物。基於以上考慮,研究人員以鐵摻雜的鋅金屬有機框架(ZIF-8)為前驅體,經過高溫熱解酸洗製備單原子鐵催化劑FeN4O2-SACs(圖2)。

對FeN4O2-SACs進行形貌、元素分布、X射線吸收精細譜和穆斯堡爾譜等技術表征,FeN4O2-SACs的粒徑在150 nm左右🔷,呈現均勻分散的十二面體結構,且單個Fe原子均勻地分布在C-N載體上,Fe-N的配位數為4,證明了FeN4O2-SACs的成功合成且具有與天然抗氧化酶類似的Fe-N結構,同時Fe的價態偏向於3+價態,利於其催化抗氧化反應🧑🏻✈️。

圖2. FeN4O2-SACs的合成

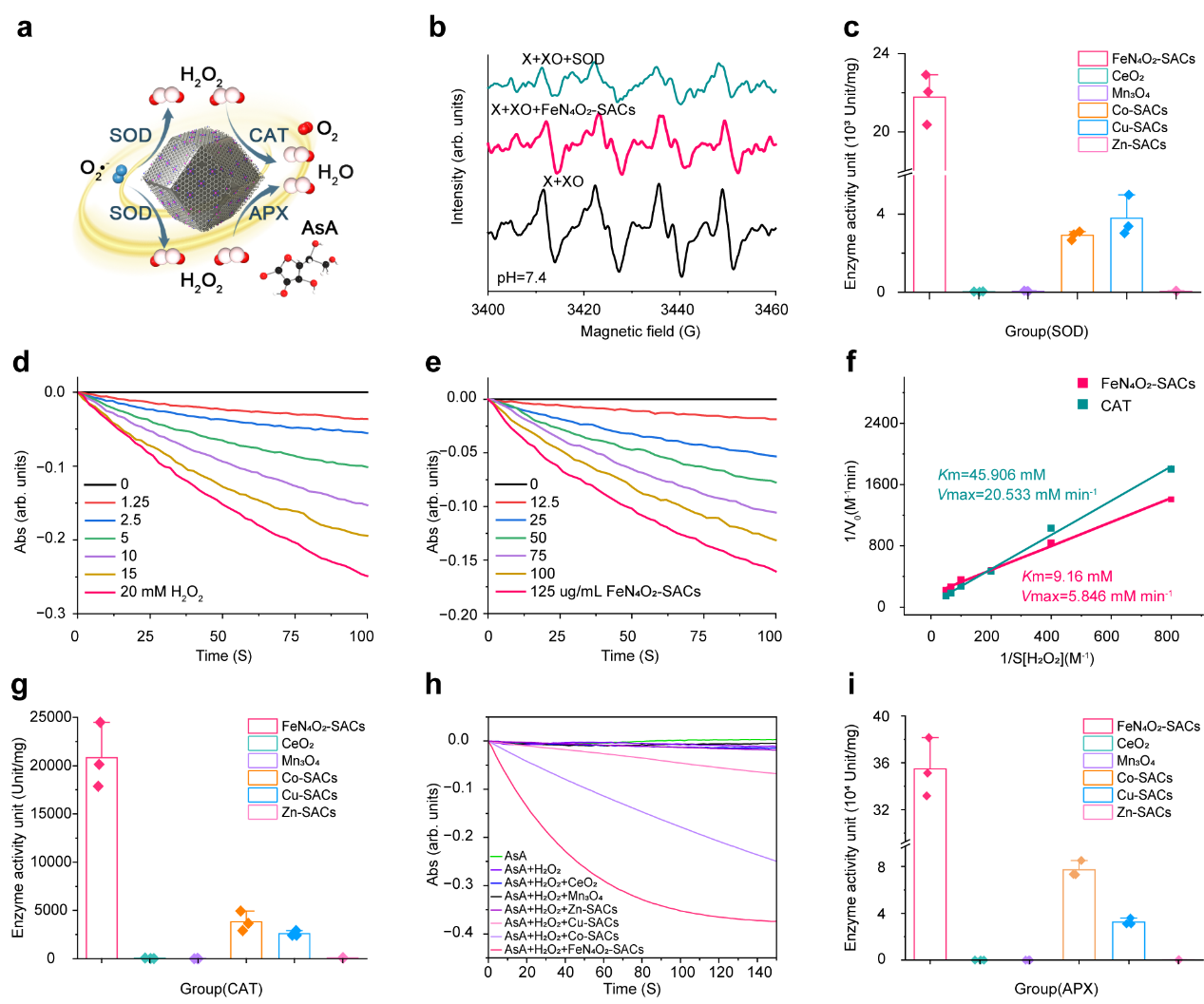

抗氧化酶活性表征:采用電子自旋共振、酶標儀及紫外可見光譜等手段證明表征FeN4O2-SACs的類超氧化物歧化酶、過氧化氫酶及抗壞血酸過氧化物酶活性,能高效催化超氧陰離子及過氧化氫的分解,展現出優於二氧化鈰✋、四氧化三錳和鈷單原子催化劑等材料的ROS清除性能(圖3)。

圖3. FeN4O2-SACs的多重抗氧化酶活性

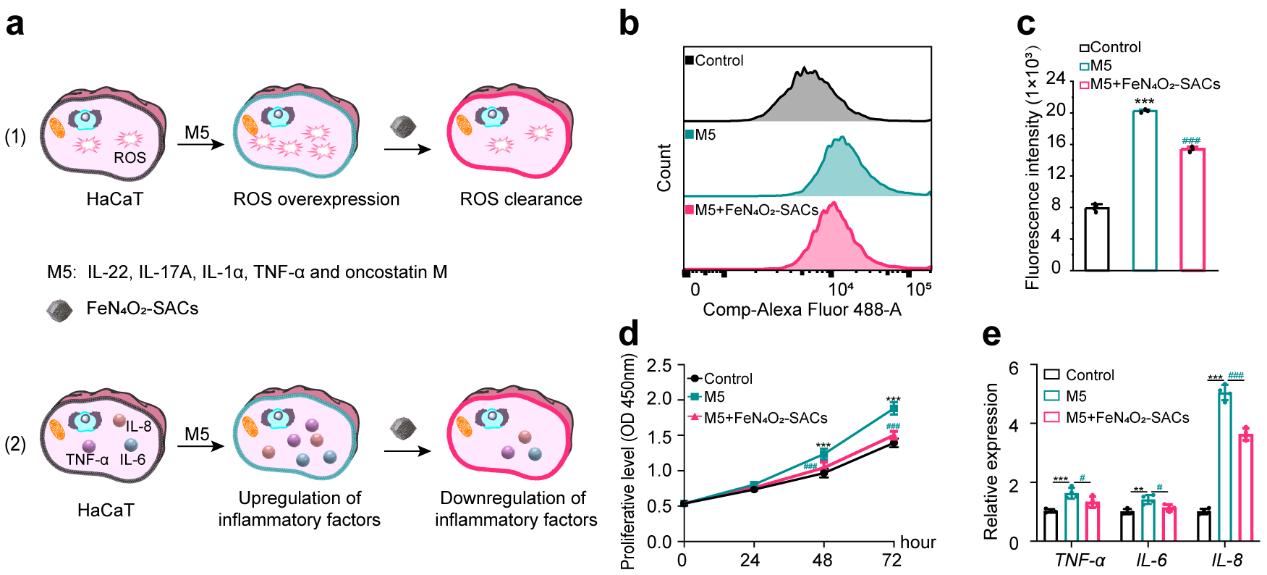

細胞層面有效性:FeN4O2-SACs有效逆轉由M5誘導的角質細胞增殖、ROS水平增加及炎症因子上調(圖4)。M5(五種促炎因子混合物,包括IL-22🧑🦽、IL-17A、IL-1α、TNF-α和oncostatin M)。

圖4. 細胞層面的有效性

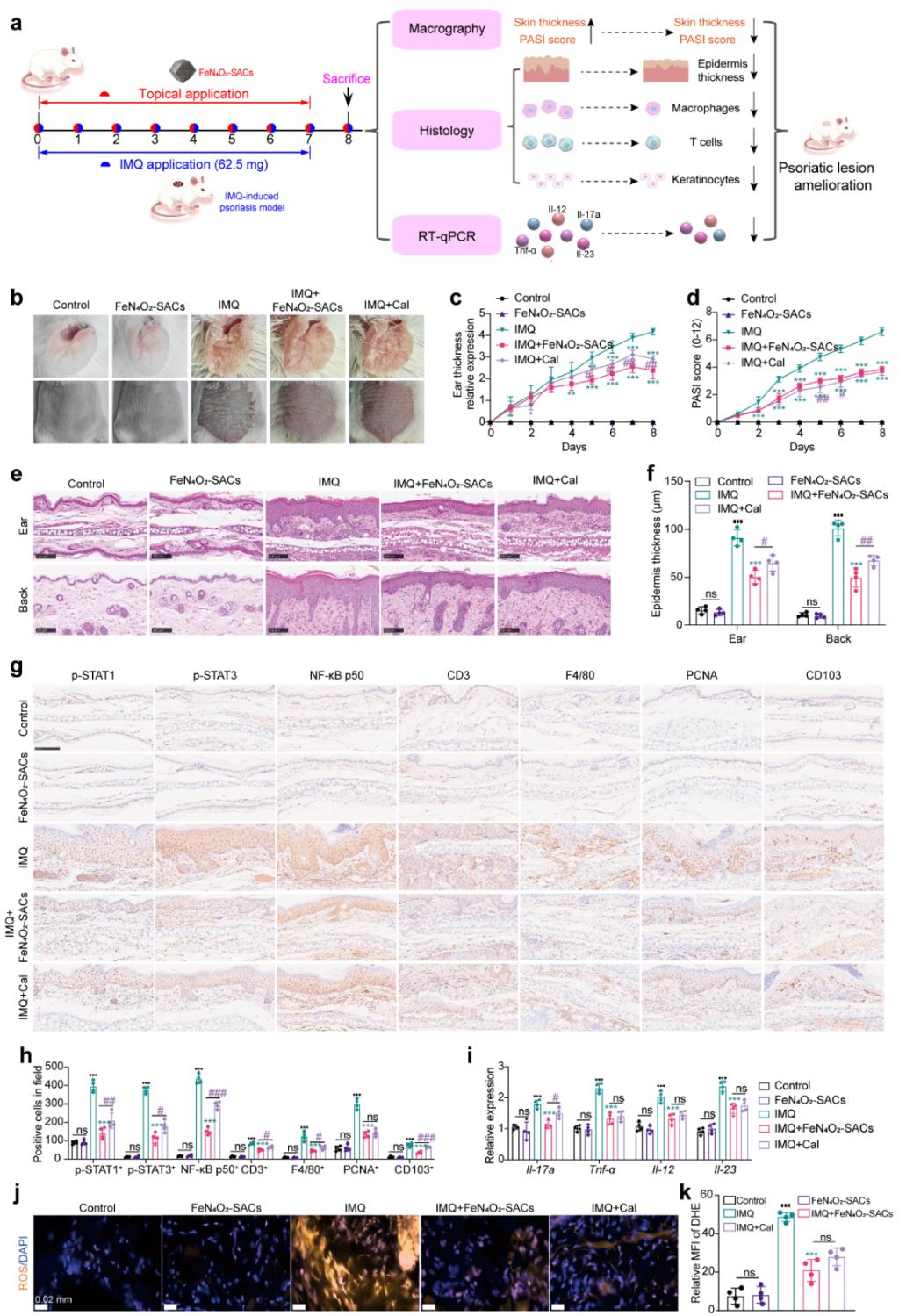

動物層面治療有效性:建立銀屑病樣小鼠模型🧑🏿🦰,相比Cal,FeN4O2-SACs更有效地減輕銀屑病樣小鼠症狀,包括改善紅斑、PASI評分、角質形成細胞增殖與免疫細胞浸潤、減少炎性細胞因子與降低ROS水平(圖5)🧖🏻♀️。

圖5.有效緩解小鼠的銀屑病症狀

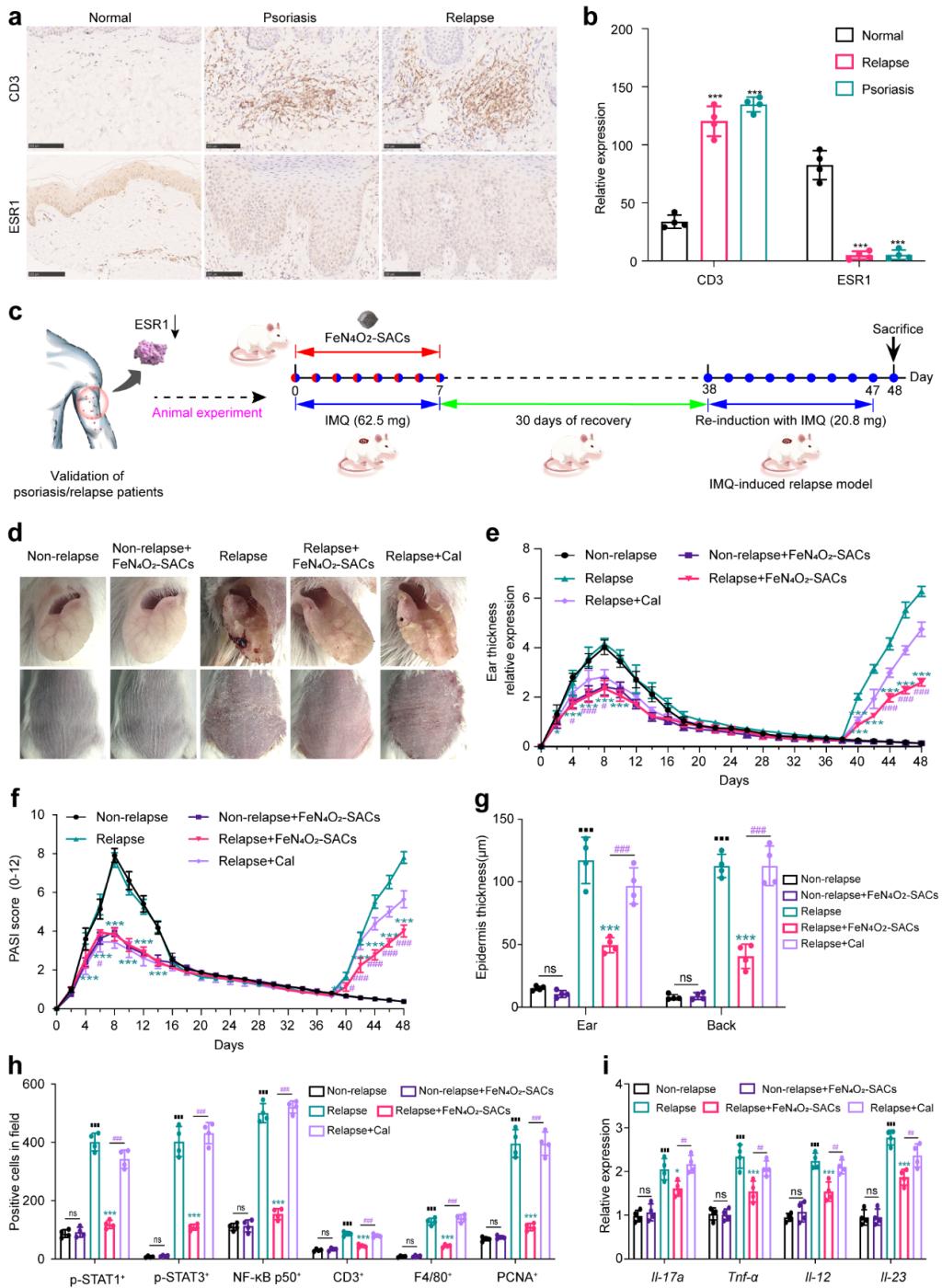

進一步,利用轉錄組測序及生物信息學分析確定了FeN4O2-SACs作用的核心靶點為ESR1🪟;而FeN4O2-SACs挽救了IMQ誘導的ESR1表達缺陷。進一步,與健康個體相比✸,ESR1在銀屑病患者與復發患者皮損中的表達均顯著降低,因此🚴🏻,建立銀屑病復發小鼠模型對材料的防復發能力進行驗證💑,發現FeN4O2-SACs能有效地阻止銀屑病復發(圖6)😜。

圖6. FeN4O2-SACs上調ESR1抑製銀屑病的復發

總之,多酶仿生催化劑FeN4O2-SACs為銀屑病提供了一種“安全、有效♐️、長期”的催化治療模式🧘🏼♂️🤫,是多酶仿生學的一個典型應用🕐。

恒达平台醫學院❇️、附屬第十人民醫院施劍林院士,附屬皮膚病醫院李斌院長,恒达平台醫學院董海青為論文通訊作者🙍🏻♀️。恒达平台醫學院逯向雨助理教授🪺、上海中醫藥大學附屬嶽陽中西醫結合醫院主治醫師蒯仂♤、醫學院碩士生黃芳為論文第一作者。該研究工作得到了科技部重點研發計劃🧏♀️🧑🧒🧒、國家自然科學基金、上海市科委重點項目👸🏻、上海市基礎研究科技計劃、中央高校基本科研業務費專項、中華中醫藥學會青年人才托舉工程等項目的資助和支持🏀。

論文鏈接👨🏿🎓🧜♀️:https://doi.org/10.1038/s41467-023-42477-y