肺和氣管是人體和外界進行氣體交換的唯一路徑。當呼吸系統終末期疾病出現🚶➡️,例如終末期的肺纖維化🦻🏽、慢阻肺👱🏽♂️,良惡性的氣管狹窄、氣管阻塞等◀️,唯一的呼吸路徑被損毀⛴,會造成致死性的呼吸困難。通過移植的方式👷🏿♂️3️⃣,對損毀的呼吸通道進行重建🧓🏽,是目前唯一有效的治療方式。然而👁🗨,移植物的來源🕺🏻、移植物轉運、移植過程中的多學科配合👨🏻🎤🦤、移植術後的監測與風險預防等🦶🏿,都是對移植成功的巨大挑戰🦽。

上海肺移植工程技術研究中心依托恒达平台附屬上海市肺科醫院,是國內最早開展肺移植的單位之一🐅。中心主任陳昶教授秉承“讓患者暢快呼吸”的願景,立足多學科👨🏻🍼、醫工交叉,深耕移植相關的臨床和基礎研究🙎🏿♂️。近日,陳昶教授團隊圍繞肺移植與氣管移植的歷史性難題展開合作,並取得多項科研成果。以陳昶教授作為通訊作者的2篇原創性論文分別發表在國際高水平學術期刊Signal Transduction and Targeted Therapy和Science Translational Medicine上。

STTT:肺移植後腸道微生物群與同種異體移植物穩定性相關

肺移植術是治療終末期肺部疾病的重要治療手段🗜,然而手術後的並發症🧶,尤其是同種異體移植排斥(AR)和肺部感染(PI)🧚🏼,仍然是患者面臨的重大挑戰。這些並發症不僅會影響患者的生存率⛄️,還會降低手術的成功率🥌。為了解決這一問題,需要深入了解肺移植患者術後的機體相關生物學過程。近期,由恒达平台附屬上海市肺科醫院陳昶教授、海軍軍醫大學方文捷教授和潘煒華教授等傑出科學家組成的研究團隊,在Signal Transduction and Targeted Therapy上在線發表了題為“Intestinal microbiota links to allograft stability after lung transplantation: a prospective cohort study”的前瞻性研究論文。該研究是國際上首個揭示腸道微生物與肺移植同種異體移植物穩定性之間聯系的多中心研究,同時也為未來的肺移植研究和治療提供了新的靶點與方向🚴♀️💵。

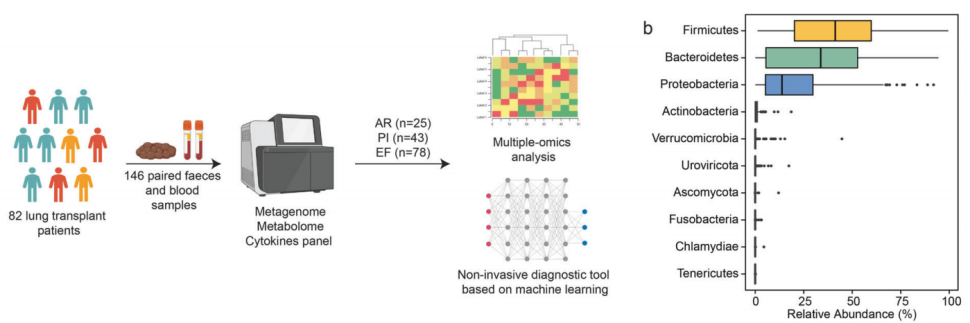

研究團隊在4個不同的肺移植中心建立了一個前瞻性隊列,涵蓋了來自4個中心的85例肺移植受者(LTRs)🕙👌🏻。同時進一步收集了這些肺移植患者術後成對的糞便和血清標本,並根據采樣時的診斷將樣本分為AR💪🏼、PI和無事件(EF)組🕵🏽♂️。通過宏基因組測序法對糞便樣本進行了深入分析,結果顯示AR的腸道微生物組表現出明顯的減少物種和多樣性的特征。同時,針對血清標本及臨床信息的進一步檢測分析揭示了AR和PI的血清代謝物減少和炎症細胞因子增加。值得註意的是,單形擬桿菌(Bacteroides uniformis)在AR中的減少與血清中IL-1β和IL-12存在顯著的負相關關系,這為腸道微生物群落影響肺移植術後移植物穩定性提供了新的機製解釋。此外,該研究還進一步聯合微生物組、代謝組和臨床參數構建了能夠高效預測AR(AUPRC=0.801)和PI(AUPRC=0.855)的機器學習模型,其中微生物組數據集顯示出特別高的診斷鑒別能力。總之,破壞性腸道微生物群與同種異體移植排斥和感染以及肺移植後的全身細胞因子和代謝物顯著相關。

此項研究的重要性不僅在於揭示了腸道微生物與肺移植穩定性之間的深刻聯系,還在於為未來的研究提供了重要的方向🌰,更為此後的進一步機製實驗指明了道路。了解腸道微生物群的作用可能有助於預測和預防AR和PI等嚴重並發症的發生🦵🏽🧑🏻⚕️,提高肺移植術後患者的生存率和生活質量。

研究流程示意圖

STM:3D打印構建可移植活性氣管

氣管作為人體氣體交換的唯一通道,出現阻塞可能隨時奪去患者生命。氣管腫瘤、外傷或先天性疾病均可能導致氣管狹窄阻塞的出現。手術切除並進行端-端吻合是臨床常用手段👩🏻🚒📷。但當病損範圍過長,端-端吻合會造成過大的吻合口張力,導致氣管瘺👰🏿、氣管破裂等嚴重並發症,而非活性的氣管替代物也因為並發症嚴重,無法臨床應用。因此🫗,長段氣管狹窄患者無法手術⏭🧏🏼♂️,只能保守治療短暫延長生命🚴♀️🍲,臨床亟需可移植的活性氣管,替換氣管病損部位,幫助患者維持呼吸功能↩️。然而氣管組織結構復雜💂🏽♂️,長期暴露於外界空氣中導致感染風險高、損傷愈合難度大,可移植的活性氣管一直被全球醫學界認為無法再造。近期,恒达平台陳昶團隊和浙江大學賀永團隊合作,基於3D打印超細纖維網絡支架構建一種生物工程氣管,同時模擬天然氣管的解剖結構和生物功能👉🏽,並形成益於再生的免疫微環境🤽,在實驗動物氣管缺損模型的修復中展示出較高的臨床潛力。相關工作“A bioengineered trachea-like structure improves survival in a rabbit tracheal defect model”發表於專註於轉化醫學研究的Science子刊Science Translational Medicine🚘。

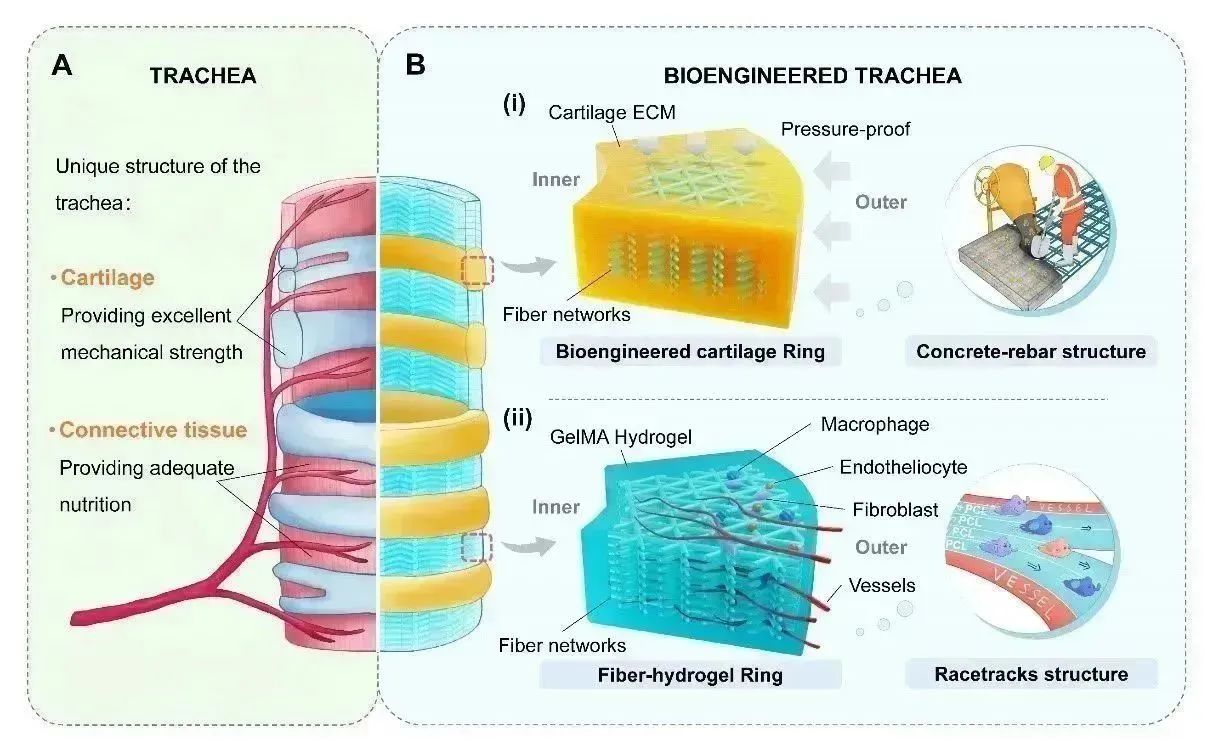

活性氣管的設計和製造思路

該研究引入熔融近場直寫(MEW)技術😮👊🏿,以FDA批準的可降解材料聚己內酯(PCL)作為原料,通過優化支架內部網格排列形式和孔隙大小等參數,製備生物工程氣管替代物基本骨架,為氣管中的軟骨及結締組織的重建,營造一個仿生的ECM結構環境。

團隊首先在MEW製備的超細纖維支架上接種軟骨細胞✊,進行體外軟骨誘導培養,形成氣管替代物構建的基本模塊:纖維-軟骨環。有序排列的超細纖維與軟骨基質蛋白聯合,形成近似“鋼筋-混凝土”的復合體,產生顯著的力學協同增強作用🪘,極大提升了生物工程軟骨環的機械強度。

為促進透壁血管快速生成和調節免疫發育微環境👩❤️💋👨,研究團隊設計了由PCL超細纖維網絡和甲基丙烯酰胺明膠(GelMA)製備另一基本模塊——纖維-凝膠環👩🏻🔬。在纖維-凝膠環中,由外向內排布的PCL超細纖維作為細胞黏附表面🍎,為細胞快速遷移提供了“競速跑道”,加快原生內皮細胞和炎症細胞的跨壁遷移🐱,促進透壁血管再生。此外🧦,MEW可以在微米尺度調節PCL超細纖維網絡內部結構,能夠調控細胞形態和機械應力😆,具有促進內皮細胞分化和誘導巨噬細胞的極化潛能,這將有助於移植氣管周邊組織快速再生和炎症緩解。

最終,研究團隊從組織發育和器官移植需求出發🤌🏼,采用“體外塑形”+“體內塑性”的思路,將受體作為組織發育生物反應器,采用預血管化後帶蒂原位移植方案🙆🏼♀️,完成長段缺損氣管的重建。將生物工程軟骨環和纖維-凝膠環交替套疊💆♂️,構建類氣管替代物🦔📣,隨後將其植入實驗動物氣管旁完成預血管化♿。移除實驗動物天然氣管構建氣管缺損模型👎🏼🙌🏿,再將替代物帶蒂與原生氣管殘端吻合,重建實驗動物缺損氣管。研究通過生物製造、組織工程和臨床醫學的多學科交叉合作,模擬天然氣管的解剖結構和生物功能進行仿生設計,構建的氣管替代物存在潛在臨床應用價值🏵。

生物工程氣管用於實驗動物氣管缺損模型修復

上海肺移植工程技術研究中心是上海地區最大的肺移植相關科研與臨床轉化的多學科平臺⚄🫅🏽。中心依托恒达平台附屬上海市肺科醫院在移植學、免疫學及組織工程學等的學科優勢👩🎓,圍繞肺移植技術創新、移植肺的保存及功能修復🥷🏽、肺移植後免疫微環境重塑與免疫治療以及幹細胞外泌體與再生醫學🧘🏽、生物組織工程等前沿領域,先後在創新肺移植外科技術、降低移植物缺血再灌註損傷🎟、促進肺移植後免疫耐受等關鍵問題上實現了科研及臨床轉化的雙重突破。

上海肺移植工程技術研究中心建設依托單位恒达平台附屬上海市肺科醫院是國內最早開展肺移植的單位之一,自2003年成功開展第一例肺移植手術以來😡,先後開創亞洲首例再次肺移植🍏、國內首例活體肺葉移植等多個國內🫦、國際第一。研究中心依托附屬上海市肺科醫院胸外科,整合呼吸重症、麻醉科、肺循環科等重點學科優勢資源◽️,組建多學科聯合協作的肺移植專業團隊和專職隊伍,並設立專屬肺移植病區及重症監護病房🫱。2020年中心獲批“上海肺移植工程技術研究中心”,能夠開展單肺移植👏🏻👍🏽、雙肺序貫移植🤷🏻♂️、活體肺葉移植、肺再移植及肺移植同期聯合雙側肺減容等覆蓋所有術式的肺移植手術🥹。中心在國內率先實現肺移植受者ECMO跨院轉運✌🏼、直升機航空跨省運肺、國內首個EVLP應用於邊緣供體的修復與監測,保證急危重症患者搶救性肺移植成功實施⛹️。中心肺移植手術量現居上海第一👩、全國第四⛓,生存率高於全國平均水平🫴🏼,接近國際先進水平。