環境科學與工程學院張亞雷團隊在《自然·通訊》發表高效選擇性綠色水處理技術研究新進展

來源:環境科學與工程學院

時間🧑🏽🎨:2023-05-24 瀏覽🛸:

近日,環境科學與工程學院張亞雷教授團隊在《自然·通訊》(Nature Communications)發表題為“Water decontamination via nonradical process by nanoconfined Fenton-like catalysts”的研究論文🔆,提出了非均相類芬頓氧化技術中自由基向非自由基調控的新策略。該研究製備了一種鈷元素介導的碳納米管催化材料,通過納米尺度的限域效應精準調控局域反應環境😔,優化有機汙染物氧化降解路徑;揭示了汙染物的非自由基降解機製🙂,實現了寬pH範圍下有機汙染物的高效選擇性降解🗣,為進一步推動選擇性氧化水處理技術的應用提供了技術支撐。

全球水汙染和水危機問題引發了探索可持續水凈化技術的興趣👬。非均相類芬頓氧化技術由於操作便捷、凈化徹底等優點🎰👨🏼⚖️,被認為是極具前景的水處理技術。然而🩰,非均相類芬頓氧化汙染控製技術面臨反應傳質受限、納米催化劑合成和應用過程中易團聚及滲濾等問題的挑戰👩👩👦。在工程應用中,非均相類芬頓氧化技術由於主要活性物質壽命短(10-6-10-9 s)🕑、受水基質消耗嚴重👌🏻,從而導致活性物質有效利用率低。因此,打破非均相類芬頓氧化反應中活性物質的傳質限製6️⃣、提高反應選擇性、拓寬反應條件,是該技術突破應用瓶頸的關鍵著力點。

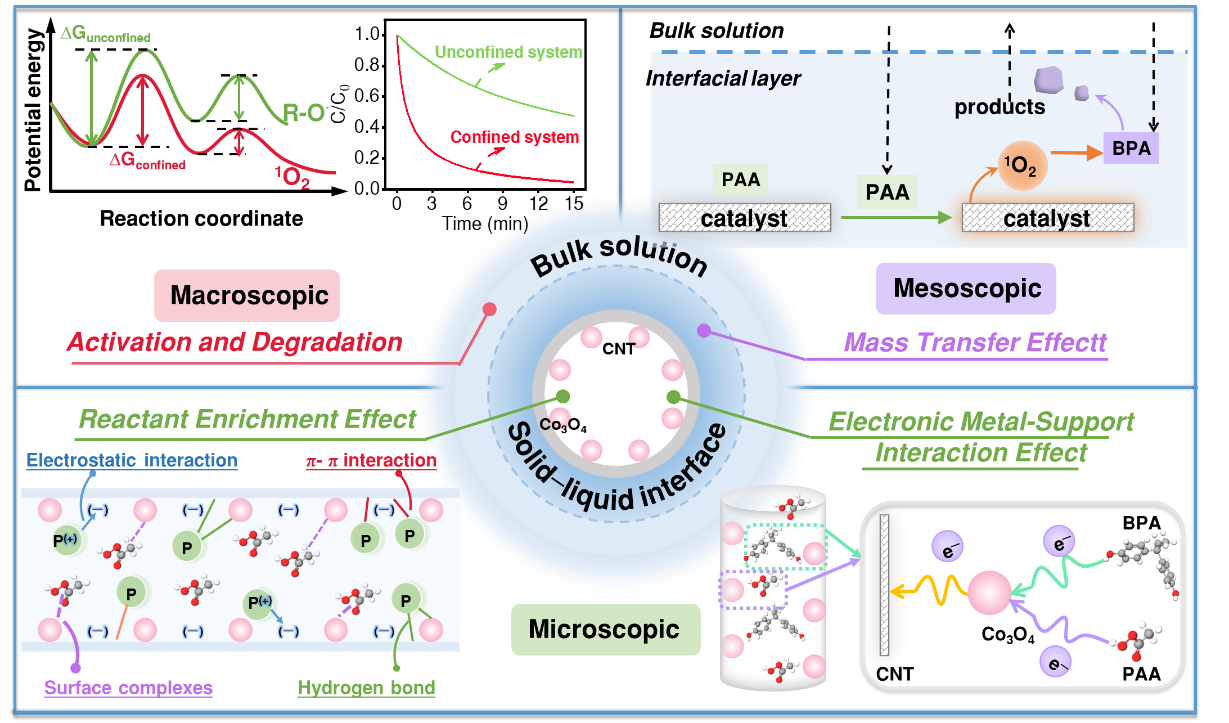

針對上述問題★🦏,張亞雷教授團隊采用空間納米限域為核心策略,將短壽命活性物質和目標汙染物封裝在納米級擴散長度內💘,實現在納米尺度上改造微觀反應環境,以提高活性物質在非均相類芬頓氧化反應中的有效利用效率。碳納米管具有良好的內部空心腔結構和獨特的電子調諧特性,為納米限域環境提供了理想的微觀環境。在納米限域空間內實現了對汙染物的高效富集👓,同步優化了反應路徑生成單線態氧,展現出超高汙染物降解效率與選擇性。在實際廢水處理過程中👱🏿,殼層和核殼結構利用尺寸排斥效應阻礙環境水體中大分子幹擾物進入到碳納米管內部👨🏿🎨,此外穩定的碳層保護了內部金屬的滲濾,展現極強抗環境幹擾能力和選擇性。

研究進一步構建了新型傳質-化學動力學模型,結合DFT理論計算表明,碳納米管表面和內部離域π電子改變電子的傳輸特性,限域效應導致體系價電子結構的改變,引起量子突變👎🏻🔊,降低了整體的限域反應能級,從而改變了催化反應路徑。同時,汙染物分子和活性物質在碳納米管限域通道內快速傳輸,降低了分子在溶液中的無序擴散🔮,有利於汙染物分子和活性物質的富集,從熱力學上促進氧化過程🦹🏻♀️,縮短反應時間⏸,最終實現了快速高效和高選擇性的限域催化反應👩🍼。該研究以汙水低碳化處理的需求為導向🙁,解決了傳統非均相類芬頓氧化技術“效率低”👩⚖️、“選擇性差”🤴🏿、“條件苛刻”等關鍵難題🧑🏻🦱,有望推動新型非均相類芬頓氧化技術的發展,同時也為綠色水處理技術研究提供了新思路。

張亞雷教授、陳家斌教授為論文通訊作者,環境科學與工程學院博士研究生劉統才為論文第一作者。相關研究工作獲得了國家自然科學基金優秀青年科學基金項目🥄、上海市科技創新行動計劃項目和中央高校基本科研業務費的資助🤾🏿♀️。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-38677-1