化學科學與工程學院韓璐課題組提出三維電子衍射定量分析手性介觀晶體結構的通用方法,相關成果發表於《自然·通訊》

來源:化學科學與工程學院

時間⚁:2022-10-19 瀏覽🤵🏼♀️:

與傳統手性空間群組成的手性晶體材料相比,手性介觀結構無機材料可以由非手性空間群納米晶通過自組裝形成🦩,由於晶體扭曲和螺旋堆疊而表現出獨特的物理化學手性各向異性。然而這類結構的解析卻非常困難,光譜學和X射線衍射僅提供整體結構信息👨🦱,掃描電子顯微鏡雖能觀察扭轉或螺旋堆疊的手性形貌,但無法確定小角度螺旋堆疊納米晶粒的取向🏌🏼♂️。而旋進電子衍射、電子背散射衍射🐝、納米束衍射等技術雖能解析手性空間群形成的手性晶體,但不適用於非手性空間群形成手性介觀結構無機晶體⏫。目前,往往需要手動傾轉測角臺使晶體不同部分的晶帶軸對正電子束來計算相應的角度偏轉和螺距以確定手性無機晶體的扭轉手性,但對分級手性的同步確定以及具體扭轉角度、旋轉軸、堆疊方式等結構信息的量化與深入解析仍然具有極大挑戰。

近日,我校化學科學與工程學院韓璐教授團隊提出了一種基於三維電子衍射重構來確定分級手性介觀結構的通用方法。該方法在透射電子顯微鏡測角臺傾轉範圍內由二維電子衍射花樣重構出一套完整的三維電子衍射數據集🧑🏿⚕️;基於倒易空間調製的電子衍射花樣與正空間介觀結構材料晶體結構對應關系以及相應的衍射數據處理與計算方法來同步求解無機晶體的多級手性結構信息。相關研究成果以“Synchronous quantitative analysis of chiral mesostructured inorganic crystals by 3D electron diffraction tomography”為題發表於《自然·通訊》(Nature Communications)。

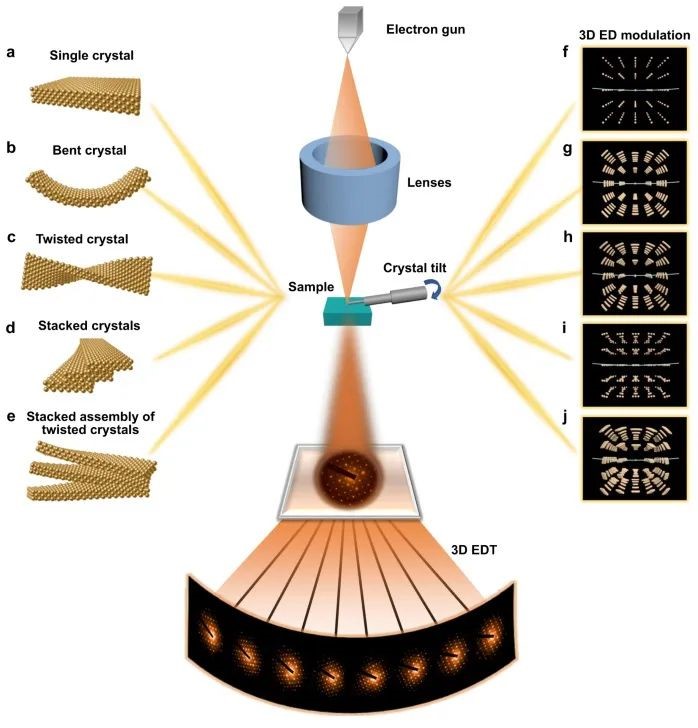

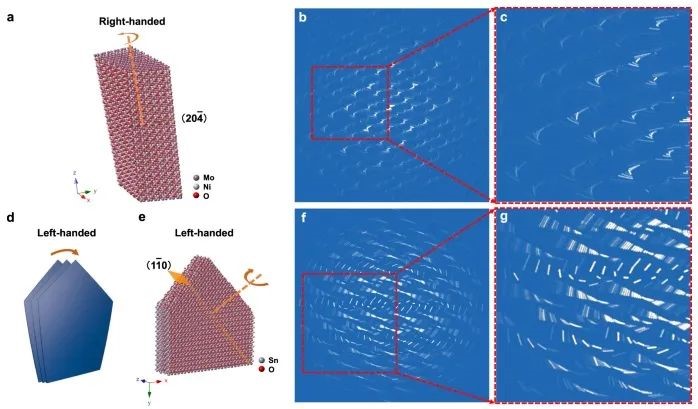

首先✊,作者搭建了五種具有代表性的晶體結構模型,通過傅立葉變換建立了正空間調製結構與倒易空間中衍射點強度分布及相對位置變化的關系模型。單晶的倒易空間具有周期性排列的獨立衍射💇🏻♂️;而手性介觀結構衍射平面隨著晶體結構的彎曲而變化,衍射點的強度分布顯示出“彎曲輪廓”🫃🏻,衍射具有與晶體彎曲角度和方向一致的中心對稱拱形強度分布且表現出螺旋特點;螺旋堆疊排列的納米晶呈現出多套衍射花樣螺旋疊加形成的三維電子衍射數據集。因此,介觀晶體結構的一級手性扭轉可以通過三維倒易空間點陣中衍射點的強度分布形狀來揭示👩🦽,而主衍射點及其周圍衛星衍射點的關系代表了納米晶體堆疊的二級螺旋手性,根據衍射點變化和相應的樣品測量長度即可精確計算出手性材料的扭轉方向、螺距👶🏻、分級手性等信息。盡管傳統的電鏡技術很難檢索到這些手性介觀結構信息,但它們在重構的三維倒易空間中得到了很好的保留🪥。

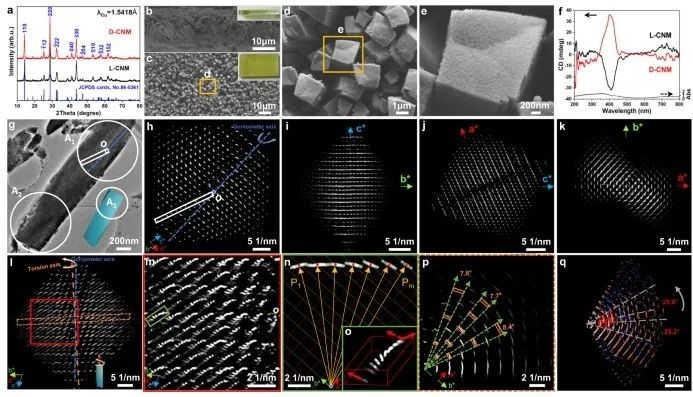

作者將該方法應用於由手性分子L/D-蘇氨酸為對稱破缺劑和結構導向劑,Fe2SO4•7H2O為無機前驅體,水熱合成的手性介觀結構鉬酸鎳(L/D-CNM),通過三維電子衍射的周期性弧形衍射以及垂直方向上衍射的螺旋排列,成功解析了D-CNM晶格扭轉的一級手性,揭示了D-CNM旋轉中心軸為(20-4)晶面法線方向。通過D-CNM棒狀顆粒兩端的三維電子衍射花樣垂直於旋轉中心軸的弧狀衍射的平均圓心角確定D-CNM扭轉角為25.1°👩🦳,螺旋約33.0 μm。

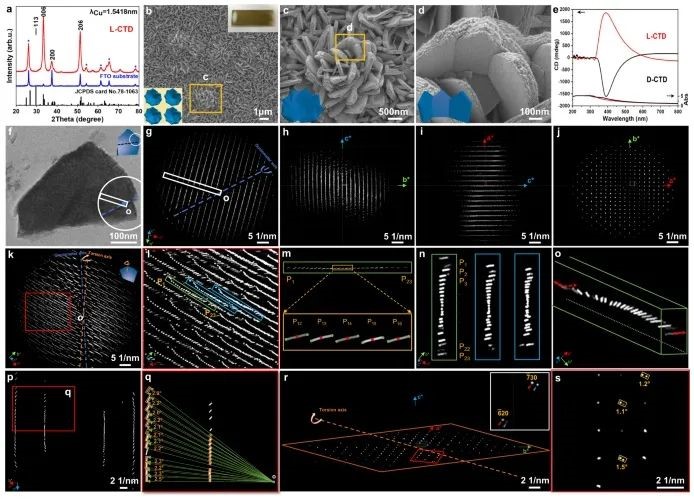

同時,作者通過該方法也揭示了由L-酒石酸銨誘導合成的手性介觀結構二氧化錫晶體(L-CTD)的初級晶格扭轉手性和二級螺旋堆疊手性,L-CTD旋轉中心軸為(1-10)晶面法線方向,扭轉角2.2°🧑🏽🍼,螺旋約26.2μm。通過三維電子衍射數據集中切層電子衍射中繞原點疊加的系列衍射點發現L-CTD納米板中存在納米片螺旋堆疊的二級手性,根據衍射的平均旋轉角確定納米片的旋轉二面角為1.3°🪀。

最後👐,作者通過計算和模擬驗證了三維電子衍射重構方法在判斷多級手性自組裝體的正確性和有效性。該研究發展了三維電子衍射定量分析在不同類型手性介觀晶體材料結構解析中的應用,為從根本上理解材料的構效關系以及未來手性無機材料的構築與結構研究提供新思路🧗♂️。此外,這種結構關系和解析方法可以推廣到多種彎曲晶體🥩、缺陷晶體以及納米晶堆積的自組裝結構上,有望促進材料表征方法的進一步發展,對於手性科學、納米材料化學和晶體學有著重要的研究價值🩵🕵🏿♀️。

該論文的通訊作者是化學科學與工程學院韓璐教授,第一作者是化學科學與工程學院博士研究生艾靜⭐️♛。該工作得到了車順愛教授團隊和上海科技大學Osamu Terasaki教授、Peter Oleynikov教授團隊的支持。該研究得到國家自然科學基金項目、中央高校基本科研業務費專項資金、國家重點研發計劃👩🌾、上海市科學技術委員會科學基金和上海科技大學高分辨率電子顯微鏡研究中心資助項目的支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-33443-1