楊鵬/王譯萱課題組合作揭示鋅指蛋白靶向逆轉錄引物結合位點抑製逆轉錄病毒的機製,相關研究成果發表於《美國科學院院報》

來源🤞🏼:生命科學與技術學院

時間:2022-03-17 瀏覽:

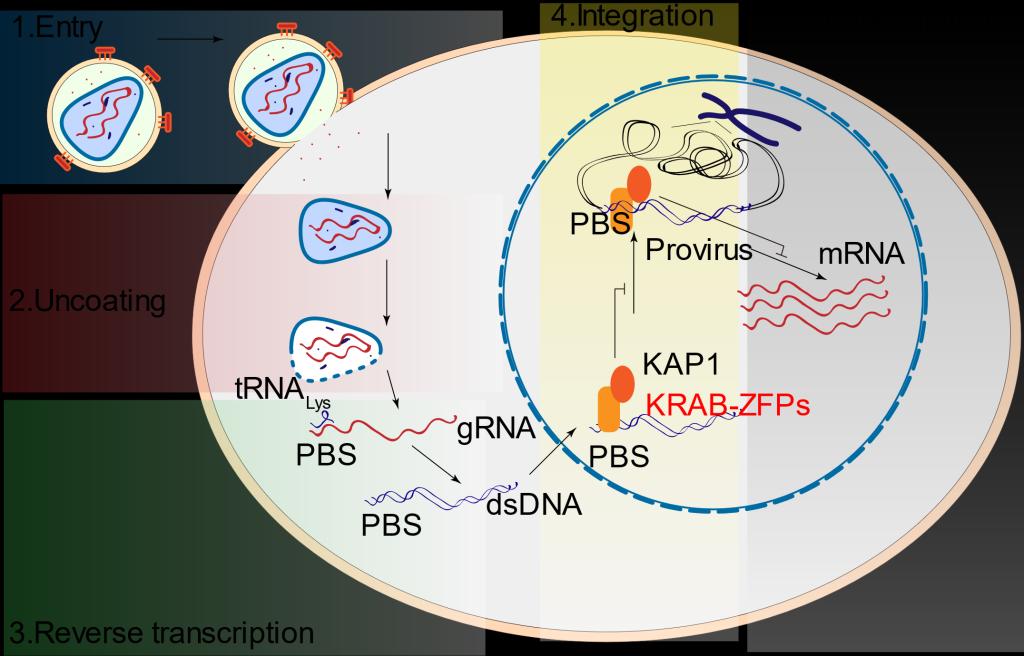

3月8日,我校生命科學與技術學院楊鵬教授課題組與王譯萱教授課題組在《美國科學院院報》(PNAS)合作發表了題為“Species-specific KRAB-ZFPs function as repressors of retroviruses by targeting PBS regions”的研究論文💂♀️。該研究報道了小鼠的鋅指蛋白ZFP961和人類的鋅指蛋白ZNF417/ZNF587通過靶向PBS-Lys🧧,在ERVs招募KAP1,SETDB1等表觀抑製因子🏃🏻♂️➡️,並促進異染色質H3K9me3修飾的建立。此外✊🏽,這些鋅指蛋白可以幫助宿主細胞抵抗含有PBS-Lys元件的外源性逆轉錄病毒(如HIV-1)的感染,抑製其轉錄和整合過程🕌。

在數百萬年間👱🏿♀️,逆轉錄病毒在入侵宿主真核生物的過程中逐漸整合到宿主細胞的基因組中☎️,成為了內源性逆轉錄病毒(ERV)。這些ERV約占人類基因組的8%,並保留了許多逆轉錄病毒的功能性元件🫰,包括原本用於啟動逆轉錄的tRNA引物結合位點序列(PBS)。它們在胚胎基因組活化中發揮重要作用,如人早期胚胎在具有全能性時期的8細胞階段高表達含有PBS-Lys元件的ERVK。盡管大多數的ERV在進化中失去了自我的復製的能力,但是它們仍舊保持了激活周圍基因的轉錄調控能力,從而對基因組的穩定性產生威脅。在哺乳動物中🕺🏿,宿主抑製ERVs的策略之一是利用含KRAB結構域的鋅指蛋白(KRAB-ZFP)在ERV區域建立異染色質修飾,抑製其轉錄活性。

該研究不僅鑒定出小鼠和人類中識別並抑製PBS-Lys元件的鋅指蛋白,還篩選了靶向其它類型PBS的多種鋅指蛋白🍙,補充了鋅指蛋白與ERVs之間結合抑製的多對多網絡🗯👨🏼🦳。此外🆎,該研究利用PBS序列的保守性,提出鋅指蛋白可通過靶向PBS位點抑製外源性病毒的轉錄和整合👨🏼🏫,闡明了宿主細胞利用鋅指蛋白抵抗外源性逆轉錄病毒感染的機製。

恒达平台生命科學與技術學院博士生楊博為論文第一作者,楊鵬教授和王譯萱教授為共同通訊作者。論文還得到了華中農業大學陳振夏教授的支持與幫助。該研究得到了科技部重點研發計劃、國家自然科學基金委、上海市曙光計劃和啟明星計劃等項目的支持。

論文鏈接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2119415119