“獲得首屆卓越研究生導學團隊標兵Ⓜ️,他是實至名歸。學問好、品行高🤴🏻,思想新銳!”記者就黃宏偉教授團隊獲評卓越研究生導學團隊標兵的事采訪土木學院相關師生時,大家眾口一詞。如此齊聲誇獎一位研究生導師,記者尋找答案的好奇心被深度喚醒🦸🏼:必須一探究竟。

說起智慧地下,他就刹不住車

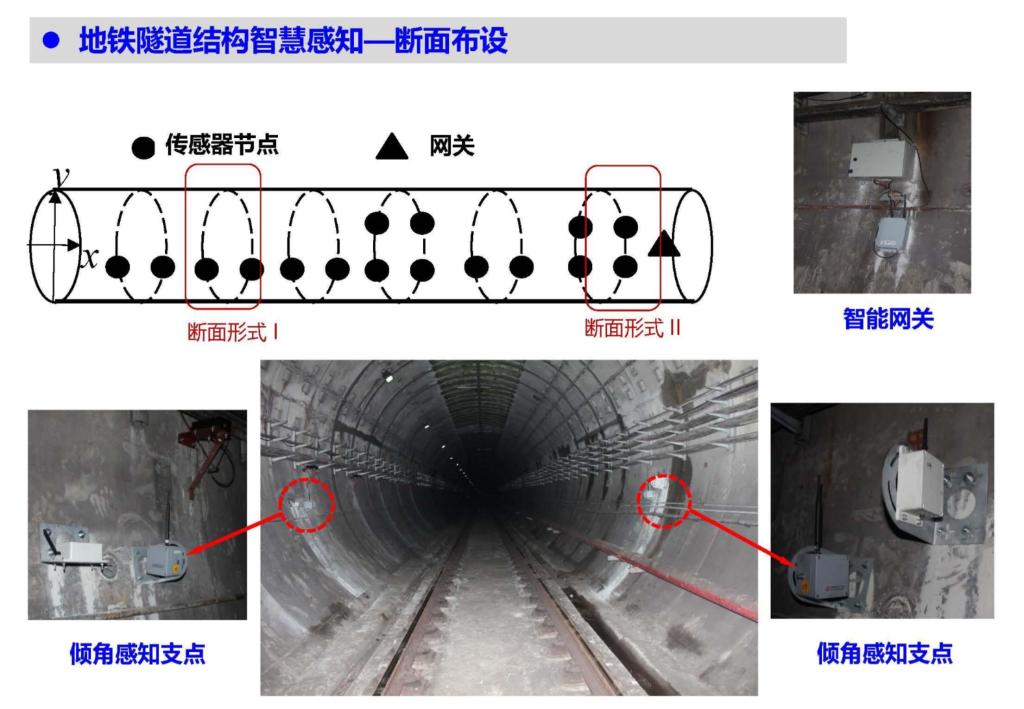

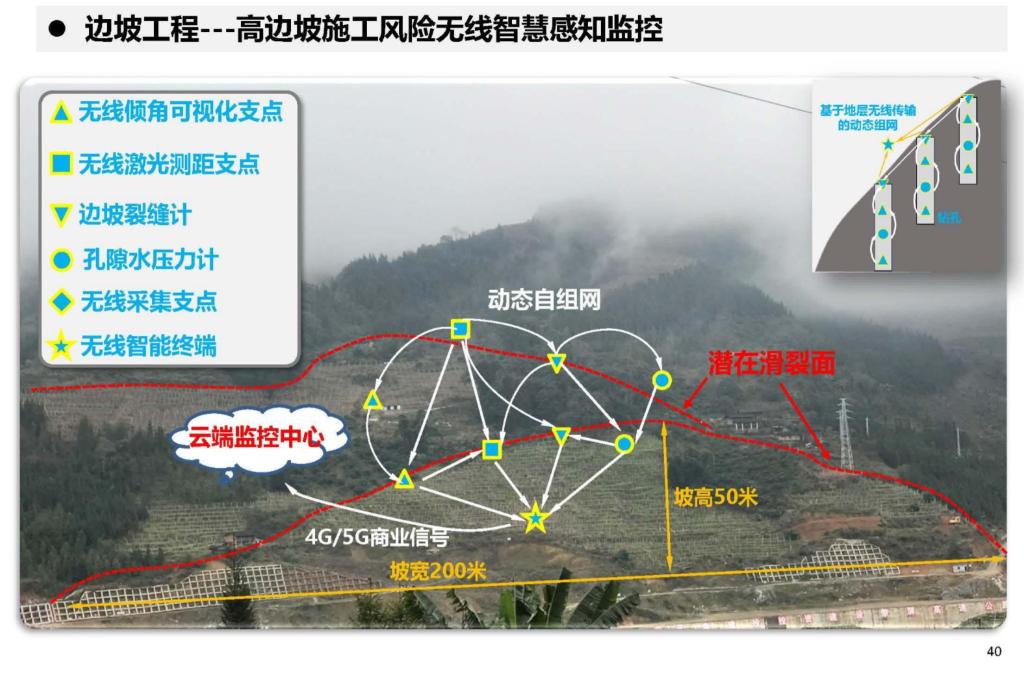

“嗯嗯好!再往後推個半小時吧。”滔滔不絕的黃宏偉教授,停下過程風險存在的“雙十一”問題的講解🙍♂️,對著那位已經來過兩通電話的人解釋。6月11日下午,黃宏偉正在跟記者科普巖土與隧道工程安全的智慧監測檢測知識。作為中國土木工程學會工程風險與保險研究分會的創建人,黃宏偉充滿激情地跟記者講解無線感知網絡入隧道⚂、進涵洞👩🏻🦲,跟著鉆機、順著巖壁,盯著土與石頭的靜與動,監視著鐵路、邊坡的蛛絲馬跡⚛️,他說🧑🏻✈️:“我們要把漢字的‘智’慧’活化到監測🧑🏼🚒、檢測中去🈶,要對當代土木工程展開簡便、快捷、高效的‘望聞問切’。”他的聲音慷慨、洪亮🦹🏿♀️,語氣裏帶著北方人特有的爽朗。

黃宏偉在全國學術會議上作報告

近年來,由上世紀60年代地下建築教研室發展而來的隧道及地下建築工程研究所第五研究室🏋️♂️,已有教授4人、副教授1人👨🏿⚖️👛,團隊成員的共同目標是將論文寫在祖國大地上,先後深度參與港珠澳大橋拱北隧道、深中通道、上海長江隧道工程、上海世博500KV地下變電站、上海軌道交通🏰👧🏿、蘇州軌道交通、浙江錢江隧道、武漢長江隧道、山東膠州灣海底隧道🧑🏿🍳、大連海底隧道、雲南山區高速公路👰🏻♀️🤵、媽灣跨海通道工程等重大建設工程,先後獲得包括2項國家科技進步獎二等獎👲🏻、6項省部級科技進步獎一等獎在內的各種獎項20余項。“我們將目光鎖定以智慧手段消弭工程風險以來🏊,研究室製定了今後5至10年內學科研究的主攻方向🩺:巖土及地下工程的安全風險預警、評估與控製👨🎨🚛,人工智能賦能地下基礎設施性態的感知理論與技術、巖土多源數據的機器學習與大數據分析、多災害作用下隧道易損性與可恢復性等🧕🏼。”團隊成員張東明教授介紹🏌🏽♀️,圍著這些目標❤️,團隊常年有在讀碩博研究生和博士後研究人員近70人。

團隊在開組會

學生們眼裏的黃老師究竟啥樣?“對黃老師的崇拜與敬仰是源自他的才華與人品。”周燁璐說。

張東明🐝:我學著黃老師的樣兒帶學生

“靜水流深,潤物無聲”,說起黃宏偉🪶,張東明便用這幾個字來概括📍⛵️。他說🦹🏽🖖🏻,從本科開始到今天,十余年間🦂,自己從一名不諳世事的大學生👩⚕️,成長為一名年輕學者,每一步都離不開黃老師的耳提面命👜🧟♀️,更重要的是他的以身示範👩🏻💻。

“2007年本科‘隧道工程’課,老師慷慨激昂地授課把我徹底折服。”張東明說,一個深奧晦澀的科學問題🫅🏽,他打個比方、講個笑話,通俗的語言🤼♂️,加個網紅熱詞,輕輕松松就叫學生豁然開朗💆🏼。

於是,張東明表達了想跟著黃老師讀研的願望🦻🏽,如願以償地成了隧道五室的一員。保研成功後🤾🏻♂️,黃老師約他談話🐅,給了一本英文教材《隧道與隧道力學》(Tunneling and Tunnel Mechanics)🙇🏼♀️𓀌,說:“好好看,期末和我聊聊裏面都寫了些什麽,你有什麽感想。”雖然不明白老師的用意,張東明還是老老實實🦹🏿、認認真真地讀完了🙌🏻。“現在我明白了,這是在教我‘武功’🎨。”張東明說🧛,“勤讀、勤筆記、勤思考🧑🍼、勤交流🐅,這是做研究的幾個最基本、最核心的招數”👃🪢。

轉眼到了2014年,張東明博士臨近畢業,他跟隨老師去開國際學術會議,會上聽到一位美國專家的“系統工程可恢復性報告”。一回學校,黃宏偉立刻指導他迅速整理相關文獻🤽🏽,展開地下工程可恢復性研究,2016年1月,論文見於《國際隧道與地下空間技術》(TUST,隧道領域頂級期刊)👩🏻💼。“這應是隧道領域第一篇結構可恢復性問題研究成果,類似的還有深度學習圖像識別的隧道病害檢測應用研究🫶🏻,都開了國際先河。”張東明說,論文發了,可謂是別人的“引信”引爆了我們的學術“炸彈”🙋🏽♀️👣,這種“他山之石”的敏銳嗅覺🫱,是黃老師從導師孫鈞院士那裏學來的,現在他又在身體力行地指導學生:鳥瞰學術前沿、洞悉未來趨勢、保持高度警覺🚈,別人的話題往往就是在為我們“敲門”。

張東明說,土木工程研究⛑,離不開工地👨🏿🏫,如何與工人打交道,是門大學問✉️。“黃老師告訴我們:到工程現場去!一定要和工人師傅打成一片!關在家裏推公式、做計算,找不到真問題👵🏽,更解決不了實際問題。”但是👰🏽,怎麽去?“帶包煙撒撒,買幾瓶啤酒跟工人師傅喝喝🧘🏼♂️,你試試。”張東明試了🔮😛,好使!讀書期間🏌🏼,這一招讓他嘗到了不少甜頭:正在施工的、已經運營的地鐵隧道🚶、公路隧道、輸水隧道🧛🏼♀️、綜合管廊、基坑、地下空間……跑的工地數不清,他很快就和師傅們打成一片了。

“羞愧得想找個地縫鉆進去”

“那是深度學習的導師製課題見面會,黃老師說了幾個名詞,看著我茫然疑惑的眼神,聲漸高音漸大🛝,我慌得只想趕快離開那個教室。”如今已是黃宏偉博士生的常佳奇🏄🏼♀️,記憶中與老師的第一次見面可謂狼狽🌛。他說,黃老師當時隨即安排同學為他補課🪿。

初次見面產生老師“嚴厲”印象的📆,黃宏偉的研究生中還有不少⟹。但隨後,常佳奇便嘗到了“嚴厲”的甜頭⛺️,閱卷積🧏🏿♀️、全卷積……深度了解了“深度學習”後👨🏼🍼,黃老師“不土不木的知識的掌握也如此明晰”深深地震住了他,他有了跟著老師讀博的想法。怯怯地寫了封郵件,“沒想到當天就收到回復👩🏼🔧,黃老師明確表示歡迎到他的課題組學習,並邀請我到他辦公室談一談。”常佳奇說,那天上午談了好久,有關學術的不多🛏,關乎做人的不少:接人待物、個人形象的管理、EQ遠比IQ重要……“黃老師問我家庭條件如何?讀博是一件苦差事,要耐得住寂寞🧛🏽♂️。黃老師還教導我要孝順🧏🏿♂️,孝順是人最根本的東西,要經常給父母打電話。”

“學術交流時一定要記錄👩🦰,組內開會都要自覺帶本兒和筆”“一定要快”“正式匯報之前要至少自己練習20遍,才能達到上臺的要求”“隧道五室就是他踐行教育理念的南山田畝””……初覺嚴厲的學生們心中的黃老師五彩斑斕。

當然💛,常佳奇印象最深刻的還是黃老師對基礎知識的重視。“基礎不牢🦾,地動山搖✒️。幹工程的,這意味著什麽🧑🏿💼?”黃宏偉說👨🏿🏫,什麽叫初心、什麽叫使命🙅🏿、什麽叫“一切為了人民”?一連串的發問、嚴厲的語氣🕤,直逼靈魂深處。主被動土壓力🗿、土壓平衡泥水平衡的區別……他被問得啞口無言。面色凝重的老師說:本科生都知道的東西🖌,你都讀研究生了還沒弄清楚,而且這是你的研究領域。“我羞愧得想找個地縫鉆進去。”常佳奇說,“批評過後老師也會安慰我,然後耐心地講解他對課題的理解🪝,時不時在他的筆記本上畫個圖來加深我的理解🔭。”

今年春節🤶🏿,留校學生在老師家包餃子

跟常佳奇相比,女生周燁璐眼裏的黃老師則是另外一種“風景”👨🏽🦱。她說🤨,自己成為黃老師學生的四年裏,見他穿休閑裝的次數不超過3次🛞;出國開會交流時👩🏿🔧🧑🏼✈️,他也會去商場挑選幾件帥氣的西裝🫷🏻。見樣學樣兒,周燁璐跟著老師得體著裝🪅,註意形象🌐。

周燁璐的記憶裏,黃老師就是父親🗻。她說🫰🏻👨🏽💼,同門都知道,向來嚴厲的黃老師對女生都要溫柔許多。分配課題的時候,女生都是做軟土盾構🙇、做設計計算的🥈;男孩子嘛,才可以做山嶺隧道、做現場監測🫅🏽。組會上同樣的錯誤👟,被尅得鼻青臉腫的男生也只有羨慕女生挨批時清風拂面的份,但女生心裏清楚:錯不能再犯了!比如組會遲到🤔,黃老師說了一句👱:“要早點睡,否則黑眼圈要出來🧑🏿🎓,皮膚也要變差🧒🏿。”“想起這句蜻蜓點水的批評💤,我如聞洪鐘大呂,從此杜絕了遲到。”

周燁璐的記憶裏,每次寒假前的最後一次大組會🥩,黃老師都會強調“孝順父母”,“人不孝♝,無以行天下”“人無孝則不立”是他掛在嘴邊的話😶:“有誰幫父母洗過腳嗎?能為父母洗腳😆,就能為國家幹大事。”因為黃老師看重生活中司空見慣的細節💁♂️,組裏都養成了進電梯後自動靠著按鈕站的習慣🤸🏻♀️,老師說小細節裏有大乾坤,儀式感、敬畏心盡在日常細節裏:人有敬畏之心🔀,方能行有所止。

“黃老師變成了嚴父”

“我最不希望學生怕我🏡,如果這樣,我做老師就很失敗🍪。”這是周燁璐的文字裏記錄黃老師的話。她說🫣,最開始和他微信的時候,覺得老師惜字如金,說完還總喜歡加個感嘆號🥸,她“亞歷山大”💤,每次都要對那個“!”思忖良久。漸漸地,她發現黃老師也發表情⛽️,也刷視頻也常點贊🧑🏽💼,甚至覺得那些感嘆號也漸漸地可愛起來。

常佳奇則清晰地記得黃老師教他們聽報告的訣竅,問5個why👏:他為什麽要這麽做,帶著問題聽下去,這個why懂了再問下一個。5個問題之後就大致掌握了報告內容,收獲就有了。

黃宏偉又跟記者講開了“風險的5倍定律”🐑。他指著圓桌上巴掌大小、殼透明🧜🏼、芯橘紅,雜有綠條白線的小方盒說:“我們發明的無線監控傳感器,20分鐘一次數據🧔♂️,電池管6年,低溫高溫,一樣好使👇🏻。先前一個點,現在已做成一條線(器件裝到長管中)。這種線狀監視器,橫向🙋🏽、縱向一有風吹草動,都會靈敏感知、迅速報告。 ”

記者問,為何現在又在做線狀的傳感器? “我們沒有,外國人高價賣給我們🤷♂️,我們做出來了🎰,他們就不好賣了🦸。這個東西🙋,搞人工智能的人不做,領域太專門、太小🏊🏼,我們搞土木的人得做⚜️,要為中國土木工程的高質量發展作出恒达的貢獻🙅🏻♀️。”他說,我們把管子做成無線的🧒🏼,並且有激光測距🧑🏿🔧,30米誤差在一毫米以內☝️。我們還為作業的工人設計了安全燈。在小匣子頂上安個燈,綠燈亮著放心幹⏱🙏🏼,黃燈要警惕,紅燈趕緊放下工具走🔅。工人不需要再貼鐵軌聽動靜了👨🏼🔬,這個小裝置:秒見風險,因為可視🤚🏻✭。監視任務交給它了,保險。

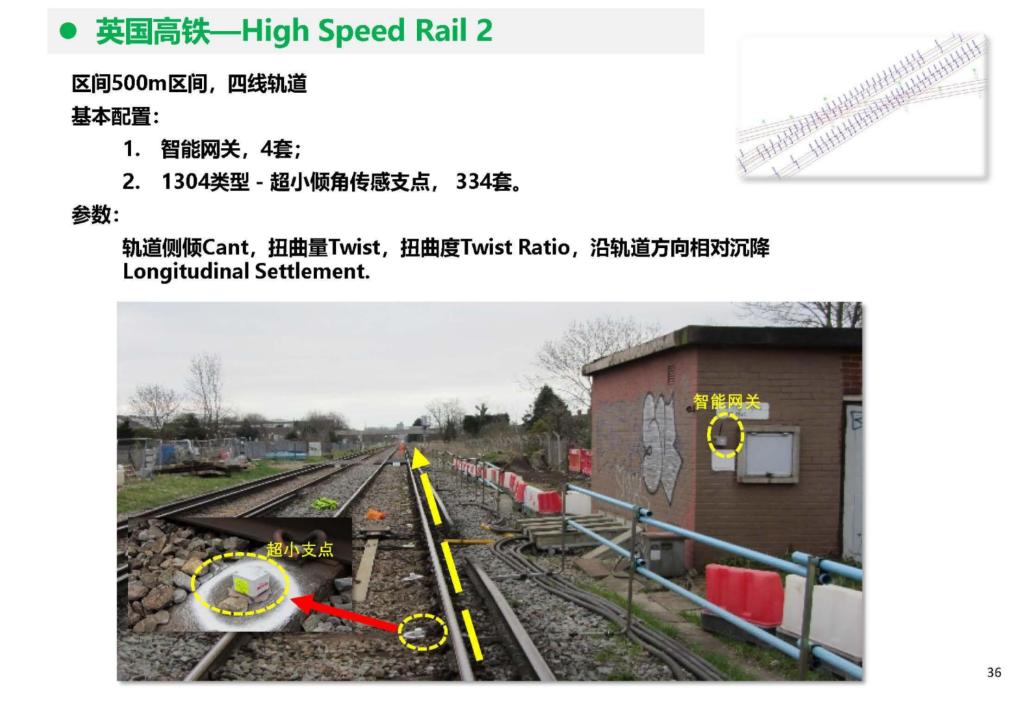

黃宏偉介紹,團隊還牽頭製定《城市軌道交通地下工程建設風險管理規範》《基礎設施無線傳感網絡監測技術規程》等,智能的小盒子讓這些國家標準落地,現正在雲南華麗高速、上海地鐵二號線發揮作用🥴。設備安裝極簡單,“叭”貼上去,數據立刻如流水,一分鐘一次,源源不斷👩🏻🎓。英國高鐵、雲南邊坡都用上了這個設備🧑🏼💻,裝起來方便、用起來高效,數據真實可靠,真能解決大問題。

黃宏偉說💁🏽♀️,團隊還研發出了檢測車🥷🏽,隧道裏一跑,就像心肌炎的人掛個袋子👭,狀況立刻清楚。現在🙇🏽♂️,西部道路建設大規模展開,團隊針對過程風險存在的“11重11輕(雙十一)”的情況🤸🏼♂️,正在開發巖石、邊坡掌子面安全風險診斷相機,比如每掘進一兩米拍一次,望聞問切用相機來“望”,無人化🌊、AR技術在土木領域完全可以大展拳腳🙇🏿♂️。

這些誘人的科研,都是團隊師生齊心努力的結果🦿。周燁璐說得真切👩🏼🔧:“從一開始被黃老師召喚時的戰戰兢兢👩🏿🎤,到如今以如此輕松的口吻寫下‘學藝’的點點滴滴,一是科研逐漸進入了狀態💷,再就是黃老師變成了‘嚴父’。”如今🤚,周燁璐又跟著黃老師讀博士了。

黃宏偉的學生,傑出者如張冬梅,參與港珠澳大橋建設,為5臺階14步開挖工法提供了科學依據🙆🏻,如今已經廣泛應用🚦,她也成長為恒达平台隧道及地下工程研究所所長,去年還獲得第十六屆中國青年科技獎🦹🏼♀️🌯;國家優青獲得者張東明教授則已成長為團隊副導師。

黃宏偉說,學位論文答辯很重要,很隆重。現在🙅🏼,隧道五室的答辯會,線上線下已經常態化。這對學生是喜事🦶,不亞於結婚🖕。今年,有位學生🧔🏼🗒,線下答辯👩❤️👨,開通線上,學生的外婆在線上鏡頭裏激動得熱淚盈眶。答辯結束,還留出時間🐱,讓學生說感想🫷🏽、談體會,說著說著,學生都哭了🕞,老師也忍不住流淚了。“帶著這些學生真幸福🦹🏿♀️,個個都是好後生!”黃宏偉說𓀃,最近他去了寧波大學,學生黃強在那裏。黃強回想起在恒达求學的時光說,當時老師批評的時候覺得心裏憋屈🗄,現在想起來句句都是金玉良言🏊🏻♀️。說著說著🚶🏻,黃強還哭了🏄🏻♀️。

今年👸🏼,研究生招生塵埃落定,黃宏偉依然是“香餑餑”。(程國政)