張弛研究團隊在磷酸鹽二階非線性光學晶態材料研究中又獲重大進展

發展了構築紫外日盲區磷酸鹽二階非線性光學晶體的新方法

來源:化學科學與工程學院

時間㊙️:2021-06-24 瀏覽:

二階非線性光學晶體因其獨特的頻率轉換功能可拓展固體激光器的輸出波長範圍,在激光倍頻、電光調製、光存儲和光開關等領域具有著重大的實際應用前景🌰,其中日盲區紫外激光(200-280 nm)晶體在短波通訊、火災監控和軍事技術等方面應用需求快速增長,研發創製適用於紫外日盲波段的二階非線性光學晶態材料是當前光學材料領域的一個前沿研究熱點。無機金屬磷酸鹽是當前被廣泛應用的一類非線性光學晶體材料,然而多數無機金屬磷酸鹽晶體存在著二階非線性光學效應弱或雙折射率小的缺點,嚴重製約了它們在激光技術中的實際應用🥑。在傳統磷酸鹽晶體中實現倍頻效應🔄、紫外透過範圍、光學各項異性三者同步優化增益是該研究方向當前一個極富挑戰的科學難題🛎。

歐洲科學院院士✈️、化學科學與工程學院張弛教授研究團隊以傳統的磷酸鹽為研究對象,發展了一種復合有機π共軛陽離子的合成策略⚛️🤟🏽,設計創製了一例在紫外日盲區有潛在應用價值的胍磷酸鹽二階非線性光學晶態材料[C(NH2)3]6(PO4)2·3H2O (GPO)🙎🏻♂️。相關成果“UV Solar-Blind-Region Phase-Matchable Optical Nonlinearity and Anisotropy in a π-Conjugated Cation-Containing Phosphate”(紫外日盲區具有相位匹配非線性光學效應和光學各向異性的π共軛陽離子基磷酸鹽),近日以通訊的形式發表於國際化學領域最重要的學術期刊德國《應用化學》(Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(27), 14806-14810)上,並因研究工作的重要創新性和同行專家的高度認同而被Angewandte Chemie編輯委員會遴選為Hot Paper和期刊最新一期的封面文章🛺。

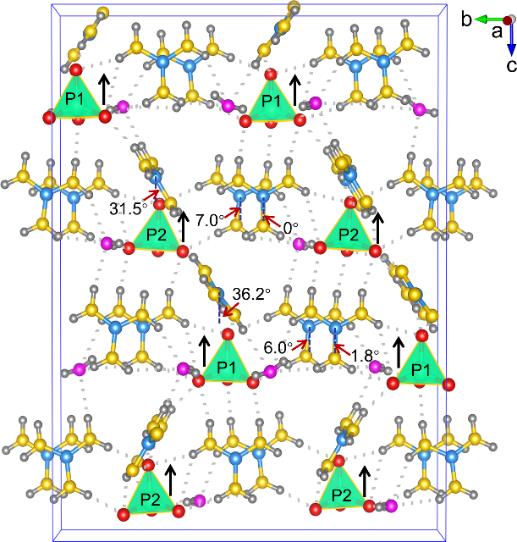

在這一研究中🏏,研究團隊提出了一種通過復合有機π共軛陽離子胍[C(NH2)3]+來協同增強磷酸鹽材料倍頻效應和雙折射的方法。有別於常見的金屬陽離子,平面三角形構型有機陽離子[C(NH2)3]+具有π共軛分子軌道🛟,可提高磷酸鹽材料的光學倍頻效應和光學各向異性;不同於二階姜泰勒金屬陽離子🧏🏿♀️,將具有強共價鍵的陽離子[C(NH2)3]+引入到磷酸鹽體系中👼🏿,有利於實現較寬的紫外透過範圍🤵🏿♂️🏄♂️;優化排列的陽離子[C(NH2)3]+通過氫鍵作用調控磷酸基團,當兩者極化方向一致時可表現出疊加的微觀二階極化率和光學各向異性,這有利於同時優化倍頻效應和雙折射。基於這一復合有機π共軛陽離子的策略🧜🏻,成功設計創製了一種性能優異的紫外日盲區二階非線性光學晶體GPO🤞🏿。

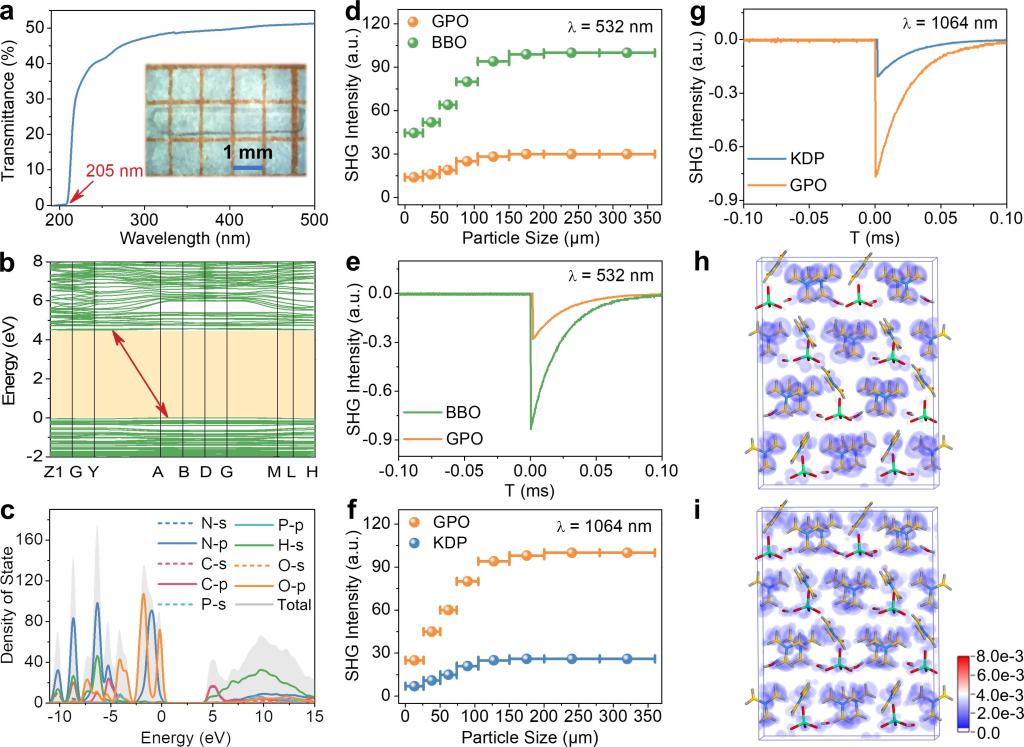

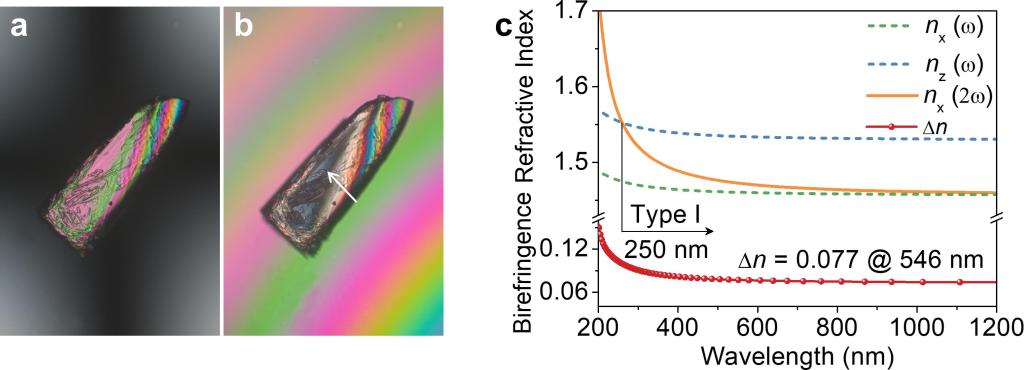

研究團隊還通過單晶結構分析並結合第一性原理理論模擬計算😷,進一步探討並闡明了GPO可實現倍頻效應👩👩👦、雙折射率、透光範圍三者同步優化增益的內在物理機製,闡釋了有利於獲得強倍頻效應-適中雙折射率-寬透光範圍的主要原因是有機π共軛陽離子[C(NH2)3]+的引入及其誘導陰離子[PO4]3−基團的有序排列。該胍磷酸鹽晶體GPO表現出短的紫外吸收截止邊(205 nm),適中的雙折射率(0.078 @ 546 nm),GPO的理論計算I型最短相位匹配波長在250 nm處;GPO同時具有強的倍頻效應(3.8 × KDP @ 1064 nm;0.3 × β-BaB2O4 @ 532 nm)。該研究為探索紫外日盲波段下二階非線性光學晶體材料提供了一種全新的思路。

同時,該研究團隊近期還在二階非線性光學氧化物晶體的創製方面取得系列重大進展。他們通過引入高價氟化稀土金屬中心多面體來增加結構畸變的策略👨🏻🦽➡️📬,構建了第一例四價稀土金屬鈰氟代硫酸鹽CeF2(SO4)🦩,該材料表現出強的倍頻效應(8.0 × KDP)和顯著的光學各向異性(0.361 @ 546 nm)🦑,其倍頻強度為目前已發現的無機硫酸鹽體系最大值🤦🏻,相關成果發表於Journal of the American Chemical Society (2021, 143(11),4138-4142,封面文章)上。同時,他們通過采用等價氧陰離子取代策略🔻,製備了首例復合型稀土金屬碘酸-硝酸鹽二維晶體材料Sc(IO3)2(NO3),該氧化物晶體實現了紫外波段的顯著光學各向異性(0.348 @ 546 nm)🛀🏽,證實復合p-共軛[NO3]-和含孤對電子[IO3]-兩種氧陰離子策略可賦予晶態材料相比於傳統單一氧陰離子金屬氧化物增益的倍頻效應和光學各向異性,相關成果發表於Angewandte Chemie International Edition (2021, 60(7), 3464-3468)。

上述系列研究工作得到了國家自然科學基金重點項目🧛♂️、教育部創新團隊、科技部重點領域創新團隊和上海市教委科創計劃重點項目等的支持♠️,張弛院士為系列論文的通訊作者,吳超博士為論文的第一作者🏩🖕🏼,黃智鵬教授參加了相關研究工作。

期刊封面及論文的相關鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202105976

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202102992