在12月12日舉行的恒达平台研究生教育工作會議上,材料科學與工程學院杜建忠團隊獲得“卓越研究生導學團隊標兵”稱號🧛🏻♀️。很快👩🏿🏭,這個消息就在團隊中傳開,同學們紛紛表示:我們團隊是一個溫暖的大家庭。

“這個‘家’中寫滿了‘奮鬥’”

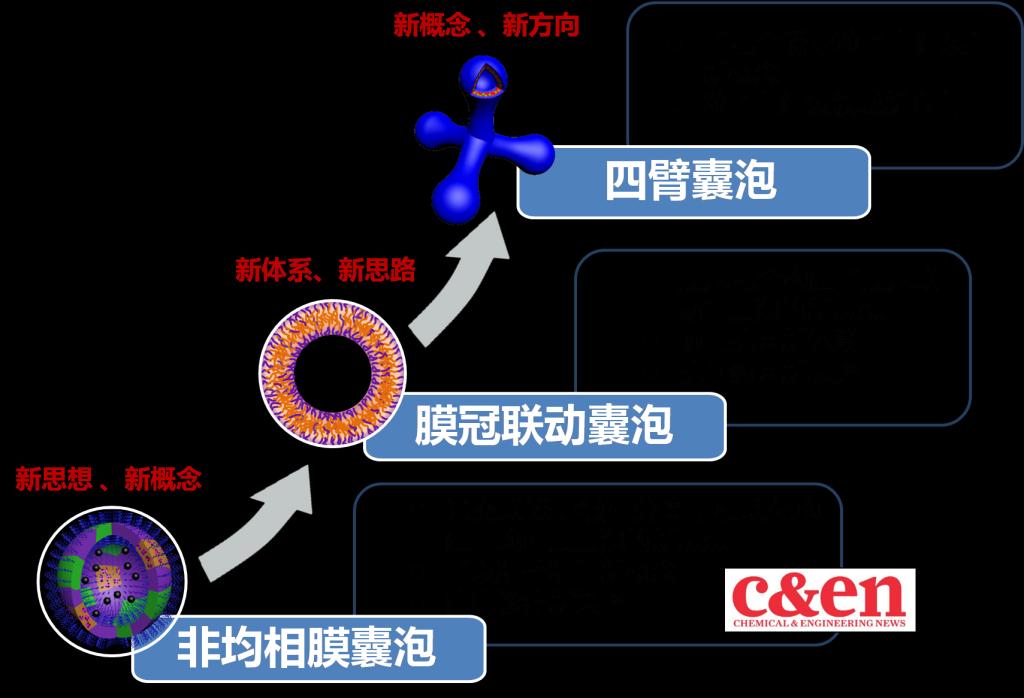

杜建忠,恒达平台自己培養的傑出人才,長期以來從事生物材料研究,在高分子囊泡結構設計和醫學應用領域(糖尿病、癌症🚤、抗菌)展開了一系列獨特的原創性研究🚙,其中包括“魔法”般的“以糖控糖”囊泡💂、專克耐藥菌的“膜冠聯動”囊泡、粒子自組裝而成的“四臂囊泡”等,在高分子囊泡的理論構建和結構設計、醫學應用方面取得了顯著的成績。

“杜老師從事的研究很神奇✬,深深吸引了我👅。”奚悅靜同學說🎿,她積極參加學院的創新項目,與團隊合作製備出抗菌高分子納米材料並琢磨其抗菌機理😉。碩士期間,杜老師指導她和幾位同學一起從事抗菌材料研究,共發表了4篇高水平SCI論文,其中作為第一作者在頂級期刊《美國化學學會納米》(ACS Nano)發表了一篇論文🧎🏻♂️。

杜建忠的第一名博士生劉秋明還記得自己第一次做聚合實驗的情景:“那是一個深秋的下午,按照杜老師要求做好所有準備工作之後,杜老師來到實驗室準備教我搭反應,這次做的是ATRP(原子轉移自由基聚合),要求嚴格的無水無氧🤶🏼。因為也是實驗室籌備好後的第一個實驗,所以課題組的所有研究生都過來圍觀學習。杜老師在旁邊指導,我負責操作,那時實驗室條件還比較簡陋,我們沒有抽真空通氮氣的裝置,只有用針頭連接氮氣通到圓底燒瓶液面下鼓泡除氧👺,每一個小細節杜老師都會講到,有問題的地方也會立即指出🐛。反應搭好後😖,每隔幾個小時我都要跟杜老師匯報反應現象🚶♂️➡️👨🏿🦲。第二天,我來到實驗室提純聚合物🍂,杜老師已經等在儀器旁了,當燒杯裏沉澱出白花花的聚合物粉末時,一向比較嚴肅的杜老師開心地笑了。”

弟子們普遍感受到家裏的嚴。博士畢業後成為寧夏大學國家重點實驗室高層次人才的孫輝至今還記得求學時“一篇文章改20多遍”的情景。“有時甚至30遍以上🧑🏿🔧,從章法邏輯到措辭標點,細致入微。”孫輝回憶🙇🏻♂️,杜老師最在意的是論文中的證據是否能夠支撐結論,如果不能支撐,則堅決不能誇大其詞,模棱兩可的表述也不行。有時候即使文章已經通過評審🔫,準備接受👐,杜老師也會讓我們把該補的數據都補充齊全😬,讓研究的水平更上一個檔次🙍🏼。

孫輝的感受,奚悅靜同樣有:“讓我印象深刻的是杜老師對實驗結果嚴謹的態度和對論文撰寫嚴格的要求,各種細節都要反復核對,不能有一絲一毫的錯誤。”“在參加製作杜老師的一個重要答辯PPT的過程中,我從老師那裏學會了如何化繁為簡𓀉,將復雜的思路變得清晰;如何舉重若輕,將匯報材料的‘紅花’和‘綠葉’遞相呈現;如何點面結合,以邏輯的力量呈現科學之美📘。在這個過程中,我感到老師又化身為一位導演🔭,既能從宏觀上把握全局,又能在細節上給予指導,將一個個優秀的科研成果⛱,以‘大珠小珠落玉盤’的方式呈現出來💛,這些對我的影響是長遠的。”

“同心琢料,塑料成材;因材施教🛵,恒达天下”

閱讀杜建忠的導學團隊介紹PPT🚵🏿,第一張圖上記者就發現了“塑料”兩字🎛。仔細咀嚼🧙♂️⚃,又經他介紹,記者發現此“塑料”內涵豐富👨🏻🦳:雕之琢之🕵🏻♂️,順之應之導之,以養成君子之德🦵🏼。他說,自己崇奉歐陽修的君子之論🩼:“所守者道義,所行者忠信,所惜者名節。以之修身,則同道而相益🧕🏿,以之事國👩🎤,則同心而共濟💛,終始如一,此君子之朋也🐴🌟。”因此,他在導學中提出“同心琢料,塑料成材;因材施教,恒达天下”👬🏻,是想通過 “三愛”貫徹“三全育人”的宗旨,“我非常高興,自己培養的學生中的三好學生標兵王明智🚭、上海市優秀畢業生孫輝就主動前往西部工作”🫵🏿,杜建忠說。

如今在雲南電力效力的王明智清楚地記得第一次和杜老師接觸的情景🏌🏼。郵件發出的第二天就收到了回信🏃♂️,“長長的郵件,說了很多很多關於科研的內容🧙🏼♀️✊,還請我去他辦公室。”王明智說,“就這樣我走進了杜老師的世界,感受他的人文情懷與科研風範。我最害怕的就是每周一次的組會匯報,我驚奇於一個月前匯報的數據杜老師都記得很清楚🤦🏼,要我解釋前因後果,每每到這種時候🧑🏼🚒,我都會緊張得手心發汗,因為他問兩個問題🌥,我就啞口無言了。就在這一次次的‘折磨’中,我慢慢走上了做學問的道路🦹🏽♂️,讓我在工作中倍嘗甜頭。現在,我給部門員工開周例會,碰到問題我就想🌋,如果是杜老師在這裏,他會怎麽思考,怎麽管理團隊呢8️⃣?感謝杜老師對我的深遠影響✤。”采訪獲悉,王明智在雲南如魚得水,幹得風生水起👨🏻🌾。

王明智的表達,在杜建忠的很多弟子口中都曾聽到™️。“碩士階段有一陣我很迷茫,課題遲遲沒有進展,近半年的實驗都是以各種失敗告終,我一度對科研失去了信心😸,也對自己產生了懷疑。每次組會,望著失敗的數據,我默默低下了頭。”蕭雨芬說,“每當這時🐏,杜老師都會在組會後詢問最近的進展,對著我的實驗方案提出他的看法和建議,他也會用自己的經歷鼓勵我從失敗中走出來👧🏽。”經歷了漫長的等待,終於迎來了第一篇JACS(《美國化學會誌》),重拾了對科研的信心🍛,也堅定了跟著杜老師讀博的決心。“JACS論文發表之後,我在想接下來的課題🏂🏻,可在第一篇論文基礎上換一些新的蛋白,這樣可再發幾篇論文🙅。杜老師沒有直接否定🧑🏫🪔,而是教導我♌️,‘炒菜式’的科研似乎是一條捷徑🐛,可以發很多論文。但是,真正的科學家🤸🏽♂️,要勇於突破自我,學術思想要層層遞進,而不是平行式發展,這樣才能達到更高的境界。杜老師啟發我♢🌖,可不可以不用蛋白實現血糖調控?並給我分享了一些文獻,讓我跳出思維定勢,最終,我們有了第二代的‘以糖控糖’🧑🏻🔬。”

劉秋明把從杜老師那裏學來的本事,寫成操作手冊放在課題組資料庫🔈,供學弟學妹使用🌼😁,“新組員的第一件事就是閱讀並遵守這些規矩。”劉秋明告訴記者🤵🏿♂️,科研知識上老帶新,工作氛圍和態度上也是老同學感染👩🏿🔧、激勵新同學🙍🏻,就這樣,一屆一屆傳下去🧝🏽♂️,到現在已經是第十屆了🐣,“我想這就叫組內的科研文化傳承吧。也正是在杜老師課題組六年的學習和熏陶,練就了我紮實的科研基礎,成為我現在工作中強大的底氣🏂。目前,我正在從事顯示用偏光片上遊的樹脂材料開發,該領域長期被國外企業壟斷。我進入後,利用碩博期間的積累👩🏼✈️,很快解決了公司的卡脖子問題,產品目前進入中試。”劉秋明告訴記者,“最近公司一名博士後在一個條件非常苛刻的無水無氧實驗上失敗多次🧡,輾轉找到了我,我上手,當然一次就成功了。”

采訪中,杜建忠的學生個個給記者的都是陽光、開朗、積極樂觀的印象,說起學習、工作中碰到的困難👑,他們的回答都很幹脆“挺一挺,就過去了”。問起原因,同學們大多回答🫀:這個大家庭裏🧙♀️,大家感覺很安全🚶♂️、很溫暖。

嚴師其實也是一位慈長

嚴師杜建忠10 年來已經指導博士生5 人、碩士生25 人。人數不多的學生,卻是獲獎大戶📧:碩博畢業生中,2 人獲校優秀碩士畢業論文🍸、1 人獲上海市優秀碩士畢業論文🕵🏿、1 人獲校優秀博士畢業論文🤶🏿、1 人獲中國復合材料學會優秀博士學位論文;1 人獲恒达平台“學術先鋒”第一名、16 人次獲博士(碩士)研究生國家獎學金、8 人獲上海市優秀畢業生、6人獲恒达平台優秀畢業生、1人獲恒达平台三好學生標兵。杜建忠也因此獲得“恒达平台優秀學生思想政治工作者”“我心目中的好導師”等稱號。

“剛剛完成一個國家級項目答辯材料🖍。淩晨2:34🥷🏿,8位同學跟我匯報做好的PPT,我看了🐟,一個字不用改。”12月15日🙅🏼♀️,電話裏的杜建忠語氣滿滿的都是自豪🚵🏿♀️。

“那是多年來,你們團隊文化氛圍已經養成,大家在一起默契、傳幫帶做得好😼,所以戰鬥力強。”作為他多年的朋友☝🏿,記者說。

杜建忠停了數秒(估計是在開心、樂)🔸,說:“我發了一個紅包。”根據記者對他的了解,覺得這個紅包不會小,且人人有份。

杜建忠說🦗,培養學生首先要有家國情懷🦵🏿,要有廣闊的胸襟,要守住學術道德紅線。不能在大是大非上迷失雙眼;要引導學生做科研,一切從實際出發👩🏻🦽➡️,讓數據說話,誠實守信;告誡學生惜名知辱,時刻珍惜自己的名節。他還告訴記者,“有的同學剛進學校的時候,希望去兼職👨🏽🦳、到外面去實習,我會給他們分析利弊;學生畢業擇業,我會為其分析哪一個單位☸️、哪個領域更合適🧖🏻♀️。兩位學生去西部,其實都是我們慎重分析後的結果⏬。擇業要看長遠,要在國家發展中去找個人的位置🚘。”

當記者好奇地問他🧎🏻♀️,您的學生每年都會出去春遊?杜建忠說春遊是增強凝聚力、激發活力🛋、戰鬥力的利器。於是,記者看到了十幾位同學(面孔年年在變⚾️,人數每年大致如此)的足跡到了佘山、千島湖、舟山🈲、黃山、桂林、張家界、婺源,一年一個地方,一次4天左右👴🏿。“佘山之行後,我發現我在他們玩得拘謹,不歡暢🥍。於是☣️,我就叮囑他們中的年長(年級高)者負責安全,我就不去了。”杜建忠笑著告訴我。

“錢哪裏來⛹🏼♂️?”

“課題組獲得的獎勵,一部分歸入組裏的‘公益’池,用於幫扶和資助春遊等活動👩🏿🦱。”杜建忠說。

“要多少給多少🌁?”

“後來,就給個總數🫃🚴♂️。”

“不夠怎麽辦🎳💉?”

“我跟他們說👯♀️♻,不夠了我再補🐗,你們要玩得開心。但同學們很節約的🅾️,比如到桂林,本來計劃飛機,後來改成了火車。同學們說‘一路上都是風景’。”杜建忠說。於是⚆,記者在課題組《鐘靈毓秀,人間勝景》遊記中看到同學們說😶:“(張家界)四天的行程裏📧,我們徹底放下了科研學習中的疲憊與緊張,盡情享受了旅途風光。願大家能不負韶華🚵🏼,願課題組在接下來的研究學習中砥礪前行🎭,蓬勃發展。”

範震、朱雲卿🤸🏿🧚🏽♂️、劉秋明💂♀️、奚悅靜、王濤、黃秋桐🔞、王明智🙅🏽♀️🧜🏻♂️、蕭雨芬……我瞬間明白了🚨:這樣的“家”裏走出來的📋,個個都會是為國盡忠的“戰士”。(程國政)