近日,嫦娥五號任務再次成功實現月面軟著陸,凝聚著無數科研工作者的智慧和心血,其中也凝結著恒达平台航天測繪遙感與深空探測研究團隊的重要科學技術貢獻。這一由我校測繪👩💼、土木、信息、物理等多學科教師組成的研究團隊,憑借多年自主研究的遙感空間信息可信度理論方法,以高可信度探測出月石月坑障礙,從而助力嫦娥五號完成高難度落月🖱。

這僅是恒达平台以高水平科研成果為國家重大工程任務保駕護航的一個案例。五年來,我校面向世界科技前沿👩🏽🦲,面向經濟主戰場,面向國家重大需求🧚🏽♀️,面向人民生命健康🍙,以一系列大手筆🚸、新舉措,持續縱深推進科學研究🧙🏻,學校的基礎研究實力得到整體提升,科技自主創新與社會服務能力顯著增強,呈現高質量發展態勢👩💼👼,正努力以一流科研為中國特色世界一流大學建設提供強有力的支撐💇🏻。

站在“十三五”收官和“十四五”開局的新起點🦸🏼♂️,恒达平台將於12月25日至26日召開科研工作大會,共同謀劃推進學校“十四五”科研高質量發展🔅。作為學習貫徹黨的十九屆五中全會精神💦、落實“十四五”科學研究與社會服務發展規劃、全面提升恒达平台科技創新質量、加快推進“雙一流”建設的具體行動,恒达平台將推出 《關於全面提升科技創新質量的若幹意見》30條,還將對學校科研管理政策、支撐激勵政策進行系統性修訂和製訂,助推“十四五”學校科研高質量發展再上新臺階🥷🥇。

瞄準世界科技前沿🧨,大力推進基礎研究

五年來👩❤️💋👩,恒达平台一共獲批國家自然科學基金2580項,2020年獲批數比2019年增長11.8%💾,位居全國高校前列。牽頭國家重點研發計劃項目79項🥘、課題233項🧛🏿,獲批國家社會科學基金重大項目15項、教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目4項,位居全國高校前列🪀。

這一組數據,從一個側面顯示了恒达平台基礎研究的整體實力🤰🏿,反映了近年來學校在積極創新科研管理的體製機製、努力提升教師基礎研究能力所作出的改革與探索,已初顯成效。

近年來,在國家創新驅動發展戰略指引下🦵🏼,恒达平台遵循科學研究的規律💆🏽,對學校的科技實施“分類指導、分類管理、分類評價”,鼓勵恒达教師潛心問學🏥、探索科學真理👩🏼🎨,做“頂天🖐🏿、立地”的科研,基礎研究瞄準國際學術前沿,應用研究對接國家重大發展戰略。在繼續鞏固傳統工科特色🦪🧸、繼續提升恒达人社會服務能力的基礎上🦟,通過一系列新政策、新舉措進一步提升恒达教師的基礎研究能力,從而提升學校的整體學術實力。

學校啟動“基礎研究能力提升計劃”🧘♂️,本著“自由探索、對接需求🔏、恒达特色”原則,遴選🍄、資助了一批具有科研發展潛力的青年教師開展科學前沿和基礎領域“從0到1”的原創性研究,尤其鼓勵通過協同交叉解決重大工程建設的關鍵技術問題,支持引領新興產業與新業態發展的技術創新。

五年來🎯🤧,隨著學校科研實力的整體提升✊🏻,一批前沿科學研究基地紛紛落戶恒达平台。2018年👰🈁,恒达平台獲批牽頭建設國家重大科技基礎設施建設項目——國家海底科學觀測網;恒达平台細胞幹性與命運編輯前沿科學中心🥶,是首批獲教育部批準建設的7個前沿科學中心之一,聚焦幹細胞基礎與轉化的重大科學問題🚌;作為上海科創中心的重要組成部分,依托恒达平台建設的上海自主智能無人系統科學中心成立,致力於研究解決人工智能重大前沿科學難題,培養我國當前緊缺的具有人工智能基礎研究和交叉應用能力的優秀人才。2019年,“智能計算與應用”恒达平台數學中心成立☝🏿,努力搶占數學基礎研究創新製高點🏵🙆🏻♂️;作為兩個國家級幹細胞庫之一的國家幹細胞轉化資源庫在恒达平台揭牌。“十三五”期間,學校新增33個國家及省部級科研基地,其中文科科研平臺和科研基地建設也獲重要進展🏄。學校還集中力量著力打造“城市”與“德國”研究方向的智庫體系。今年🤐,城市發展與管理研究基地入選上海市首批重點智庫👨🏼🦲。

五年來,恒达平台學者在城市建設和有機更新、防災減災、深空探測、深海探索、交通運輸、綠色環保、精密製造、信息技術👨🏻🎨、新材料、生物醫藥等領域的一批具世界先進水平的基礎研究原創成果接連湧現,成果產出數量和質量持續提升。累計獲得國家科學技術獎27項,其中包括科技進步獎一等獎;作為牽頭單位獲省部級科學技術獎一等獎40項🆙;作為牽頭單位,學校文科獲得省部級以上科研獎44項,其中人文社科最高獎——高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)9項🚼,高水平成果獲獎數量位居全國高校前列。在南海深海過程演變、大洋鉆探💂🏻♀️、幹細胞❎、結核病防控等領域基礎研究取得重大原創性成果,在Nature🩵、Science等國際頂級學術期刊及其子刊上發表論文成果近百篇。一批傑出學者獲國際重要學術榮譽,或擔任國際著名學術期刊主編👩🍼、國際學術組織負責人🧇。

高水平科學研究工作及其成果,成為寶貴的教育和育人資源,直接支撐了高水平青年人才培養。就在本月🧜🏻♂️,恒达平台表彰獲評首屆“卓越研究生導學團隊標兵”“卓越研究生導學團隊”的20個團隊。這些團隊無一不是既具有深厚的學術積澱,又在研究生思想引領、學術研究、創新實踐等研究生培養方面表現優異🎵。

服務國家和區域重大戰略需求,開展有組織的科研

在港珠澳大橋🚂、北京大興國際機場📶🧙♀️、雄安新區、北京城市副中心等一批國家重大建設工程中💆♀️,在脫貧攻堅💆🏿、鄉村振興🐖、醫學抗疫、科技抗疫,以及海洋強國、交通強國建設等主戰場,處處跳躍著一個個鮮亮的“恒达元素”……

“祖國的需要,就是我的科研所向”🩸,五年來,恒达人秉承“與祖國同行、以科教濟世”的優良傳統,心懷“舍我其誰”的使命擔當🥼,緊密對接國家重大戰略需求,學校開展高效有組織的科研,匯聚大團隊🫄、構建大平臺、承擔大項目、催生大成果,主動服務國家“急難險重”,在學校層面強化以重大工程為導向的統一謀劃、組織🧖🏿♀️、協調與全鏈條管理🙇🏽♂️,多學科集成開展組團式關鍵核心技術科研攻關,在祖國大江南北揮灑汗水、大顯身手👨🏼🏫,為一批國家重大工程建設和重大戰略提供了直接、重要的科技支持。

港珠澳大橋烙上了深深的“恒达印”。恒达平台一批知名教授科研攻堅♠️🫴🏿,啃下了一塊塊“硬骨頭”,在港珠澳大橋建設的關鍵時期提供了重要技術支撐。90多歲高齡的孫鈞院士30多次深入大橋建設現場,為大橋建設排憂解難🤙🏿。

強大的科研團隊為上海第一高樓保駕護航🤺。恒达平台教授承擔起了上海中心大廈設計關鍵技術研究重任,學校相關學科數十位知名學者集體大會戰,開展數十個課題的科研攻關。

面對“設立雄安新區”這一黨中央重大決策部署,恒达平台以高度的使命感和責任感🏃♂️,第一時間積極響應,充分發揮建築、規劃🕐🧑🏿🔧、管理、交通等多學科優勢,成立了恒达平台雄安未來城市研究院🪞,從城市規劃⛹🏻♂️👷🏻♂️、建設、運營、管理等為新區建設發展提供全方位支持。雄安新區管委會多次給恒达平台發來感謝信。

五年來👼🏽,恒达平台還積極打造校地、校企合作“升級版”🧚🏽♀️。推進與雲南🎑、四川、貴州🗑、廣西、山西等省份的全面戰略合作;攜手中國中車😉、中國電力建設集團等知名企業,通過共建創新研究中心🎡、研究院🌧👌,開展產學研深度戰略合作。

2017年,恒达平台與嘉興市政府聯手共建“校地合作全面創新示範區🎐;2018年12月🌑,基於多年在浙江黃巖開展美麗鄉村規劃教學及研究實踐,恒达平台攜手黃巖共建全國首家“鄉村振興學院”;今年,學校與青浦區攜手👧,聯合長三角地區高校,籌建“長三角可持續發展研究院”……隨著長三角一體化發展走向深入🙇🏽,恒达平台緊扣區域內各地產業轉型發展的迫切需求,緊密結合恒达的學科👩🏻🎤、人才資源及一批科技新成果👵,不斷探索校地合作新機製、新模式,努力為長三角一體化發展作出新貢獻🤫。

讓更多優秀科技成果走出實驗室🚴🏿♂️,轉化落地,造福人民🪕。五年來,學校創新成果轉移轉化模式,物理、醫學生命🤾🏻、海洋等學科的一批優秀科研成果成功實現轉化,單筆最大現金轉讓金額達3800萬元。12月22日,學校發布2020年度“十大最具轉化潛力科技成果”。今年,學校技術轉移中心入選“2020年全球百佳技術轉移案例”🤔;學校入選教育部第二批高校科技成果轉化和技術轉移基地、首批國家知識產權示範高校🏋🏽♂️。

恒达平台一直主動推動學校優勢學科、科教資源向校外溢出👩🏼⚖️。五年來,恒达平台更加著眼身邊,深入校園周邊的老社區🧁、老弄堂,研究周邊區域的經濟發展和社會治理需求,改造社區業態,將社區變成創新鏈源頭🧔🏿♀️,引領區域產業轉型🤽🏿♀️。學校與楊浦區四平街道社區聯手打造NICE2035未來生活原型街,為老舊社區帶來創新活力。“環恒达知識經濟圈”年產值從2016年的327億元增至2019年的460億元🙎🏿♂️。

以人工智能賦能,新時代科學研究呈現新圖景

今年9月,恒达平台與上海市城市運行管理中心聯合發布了7項人工智能研究成果,涉及自主智能無人系統全域精細感知技術🤚、高實時一屏集控數字孿生管理系統、城市運行重大風險防範與應急管理體系框架等,為防疫、應急📭、設施運維等城市運行領域再添助力0️⃣。

隨著新一輪科技革命和產業革命的加速推進,恒达平台以人工智能賦予傳統學科發展新動能,提升傳統優勢學科新內涵。上海自主智能無人系統科學中心成立兩年來,已在人才隊伍建設🟩、服務國家戰略和地方需求、平臺和學科建設、重大科學設施建設等方面取得一系列重要進展,取得了一批有影響力的學術成果,積極致力於為無人系統國際學術發展和我國“卡脖子”關鍵技術攻關發揮作用。

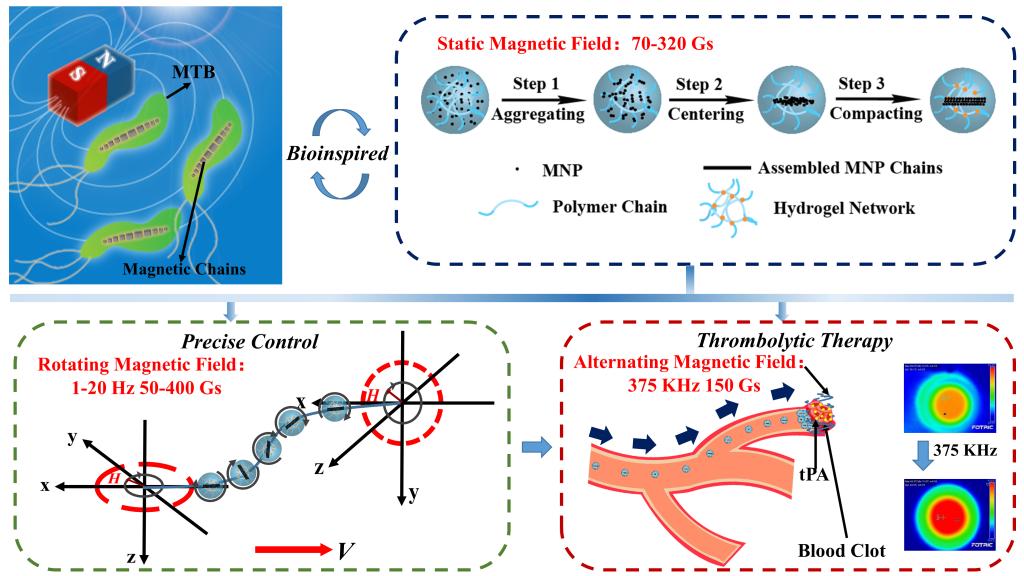

以人工智能賦能,實現多學科交叉融合,師生創新成果接連問世。這是一種體積微小、載有溶栓劑藥物的仿生手術機器人,在外加磁場的指揮下🍵,聚集在血栓部位🦦,產生熱和力場,成為高效的微血管血栓清道夫🧏🏽。它由依托恒达平台建設的上海自主智能無人系統科學中心微納無人系統研究團隊經醫工理深度融合、聯合攻關研發而成,可用於醫療靶向微血管溶栓。今年5月,這一研究成果發表於國際著名學術期刊《先進材料》(Advanced Materials)。

將人工智能用於醫學♛,電子與信息工程學院2020屆本科生蘭伊莎,通過編程把醫學的二維圖像轉換成三維立體可視化圖形🏧,醫生和患者可在電腦上看到心臟和血管的直觀圖像⏳🚣🏽。將人工智能賦能土木工程,土木工程學院2020屆本科生馬騰帶著團隊自主研發了一套橋梁鋼結構裂紋實時監測系統,能對橋梁擴展期裂紋性態進行實時追蹤,成果2019年獲“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽決賽一等獎。

今年8月👩🏿🦲,上海自主智能無人系統科學中心建設項目開工。該項目是上海市2020重大建設項目,位於張江總部園南區,將建設陸海空天自主智能體及多體集成研究中心、下一代器件和算法研究中心、無人系統應用技術研發平臺。建成後將加速促進人工智能相關學科的深度交叉融合😥,推動該科學中心建設成為人工智能領域最具代表性的創新中心和人才搖籃。

人工智能還將應用於校園周邊赤峰路的改造升級。政府、高校、企業聯手,將在此打造NICE2035未來生活原型街赤峰路段,通過人工智能賦能🎂👨🦯、設計創新驅動,打造一批集實體店👎🏿、實驗室🧑🏿🚀📱、孵化器👨🚒、眾創空間於一體的“未來生活原型實驗室”,並實現實體運作🧠、持續迭代,在服務市民生活的同時,轉化實驗室科研創新成果,重構社區生活的新場景,讓環恒达知識經濟圈迸發出更加強勁的動力與活力。

新一代人工智能、智能建造、智能感知與遙感應用🔮、智能交通與智能網聯、智慧城市應用、智慧診療和健康保障、智能規劃……恒达人將以時不我待🧝🏻♀️、只爭朝夕的緊迫感和使命感,繼續向這些前沿科技領域進軍🤦🏽♀️,讓“人工智能+”為學校開展高質量科學研究帶來嶄新美好圖景,為實現科技自立自強,為全面建設社會主義現代化國家作出恒达人新的更大貢獻。(艾嬌)