Science Advances發表海洋學院全球季風度量指標研究成果🔢,為“氣候低緯驅動”學說一重要進展

來源:海洋與地球科學學院

時間:2020-10-09 瀏覽:

10月7日,國際著名學術期刊《科學進展》(Science Advances)在線發表以海洋與地球科學學院副教授黃恩清為第一作者及通訊作者的研究論文。論文題為“Dole effect as a measurement of the low-latitude hydrological cycle over the past 800 ka”,明確提出道爾效應可以作為地質時間尺度上全球季風強度變化的度量指標🧑🏼🎄。這是“氣候低緯驅動”學說的一個重要進展🦔。

古氣候研究始於近代歐洲🥲,基於當地的地質現象🤟🏻,學術界發現了第四紀“冰期旋回”現象,即過去數十萬年以來,地球氣候在溫暖的間冰河和寒冷的冰河時代之間來回振蕩⏫,振蕩的周期約為10萬年。隨後發現北半球高緯地區的“冰期旋回”現象具有全球效應,世界各處的古氣候記錄裏都發現了類似的10萬年周期。因此把高緯冰蓋體積漲縮引起的地球氣候變化稱為“高緯驅動”學說。

然而這個學說受到越來越多證據的挑戰。首先,低緯是獲得太陽輻射能量最多的地區,理論上低緯才是全球氣候變化的能量發動機。其次👱♂️,低緯最顯著的氣候特征是季風和水文循環。季風記錄中最顯著的是2萬年歲差周期⛱👎🏼,而不是10萬年周期。基於這些研究進展🤦🏽🏘,近年來🛌🏿,海洋學院汪品先院士提出了氣候變化的“低緯驅動”學說以及“全球季風地質演變” 的新概念🎡。其中一個前沿問題就是要回答是否存在一個度量指標🤤,可以描述全球季風的演變歷史🚘。

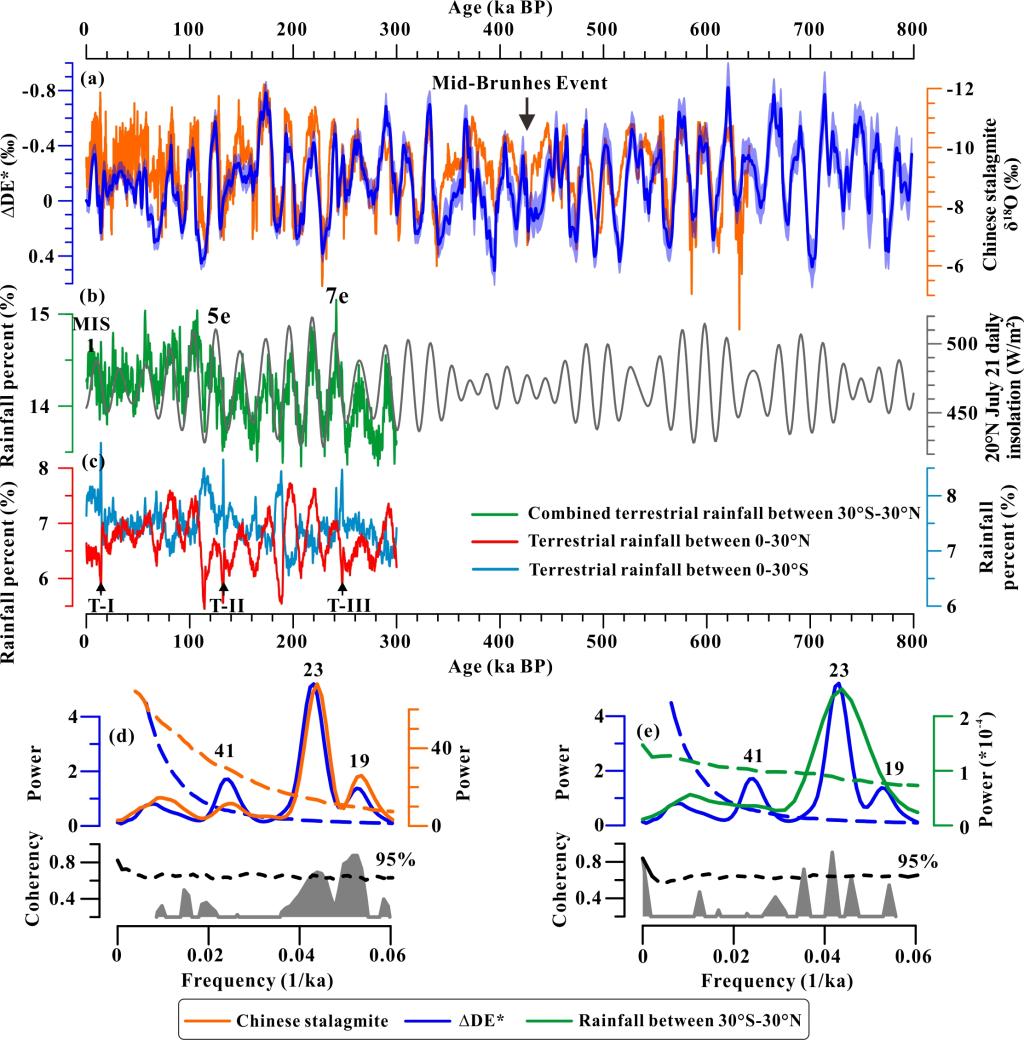

本次發表的成果論證了道爾效應就是全球季風的指標。大氣氧氣同位素與大洋海水氧同位素的差值🗼,稱為“道爾效應” 。利用極地冰芯氣泡中封存的古大氣,以及表層海水地質記錄🚈,本文提出了一個計算道爾效應的新方法。研究發現,過去80萬年以來🤽🏻♂️,道爾效應波動只有顯著的歲差周期💁♀️,而沒有10萬年周期➙。進一步分析認為🥗,低緯水文循環強度變化引起的降水同位素變化、土壤呼吸作用和蒸騰作用過程中的同位素分餾變化👱,是軌道尺度上道爾效應波動的主控因素🤐;而其他因子對道爾效應的影響🛻,可以忽略不計。簡單說來,道爾效應波動主要反映低緯水文循環過程🏄🏼♂️,而與高緯氣候變化關系不大。這個分析得到氣候數值模擬結果的支持👩🚀,過去30萬年以來,低緯降水量的變化與道爾效應存在良好的相關性。

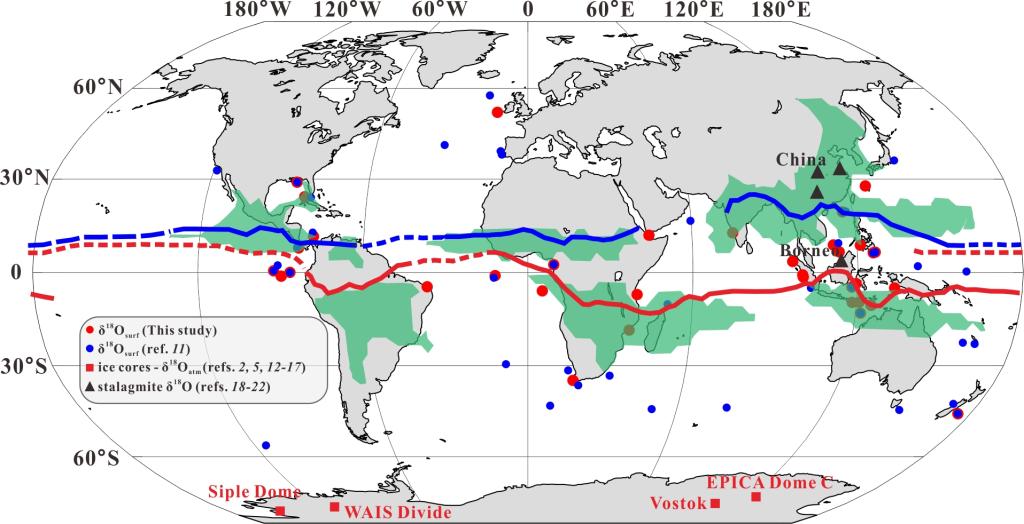

圖1 計算全球表層海水氧同位素綜合曲線所利用的數據站位(藍點和紅點)以及現代全球季風區分布(綠色區域)

在歲差周期上▫️,南北半球的季風和道爾效應變化是反相的。但由於南北半球大陸分布的不對稱性↙️,導致北半球季風強度和水循環過程的同位素分餾比南半球更強🥨。因此綜合之下,全球尺度上的低緯降水量和道爾效應變化,跟隨的是北半球夏季太陽輻射量的步調,發生歲差周期上的振蕩。

圖2 道爾效應與中國石筍記錄以及模擬的低緯(30°N-30°S)降水量的對比(三者吻合良好,都只包含強烈的歲差周期)

值得指出的是,低緯季風和水文循環研究具有重要的社會和經濟價值♕。季風區生活著全球三分之二的人口↙️,我國東部經濟發達區也主要受到季風氣候的影響。本文研究成果指出,由於目前處在歲差振幅波動的極弱期,全球季風強度降低。因此從地質歷史看,現今低緯地區整體上處於降水較弱的階段。這個地質大背景疊加上全球變暖引發的水文循環時空變化,未來水資源供應將成為人類社會面臨的巨大挑戰✊。

本文合作者包括海洋學院汪品先院士💪🏿、王躍副教授、田軍教授和已畢業的本科生李詩涵,以及南京師範大學嚴蜜博士和自然資源部第二海洋研究所馬文濤博士。此項研究得到國家自然科學基金🫵🏿、國家重點研發計劃的資助。

原文鏈接🍠🗞:https://advances.sciencemag.org/content/6/41/eaba4823.full