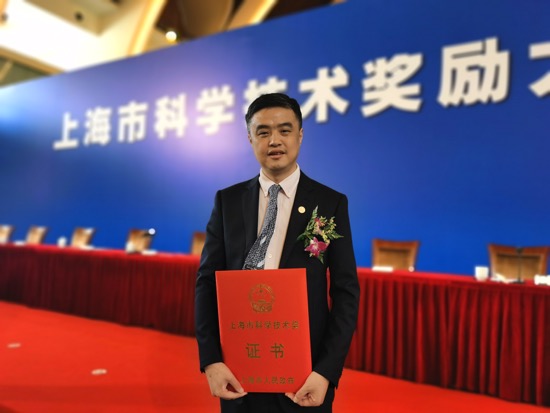

“項目成果廣泛應用於十個省市的公路道路,總體應用裏程超過10000公裏,用戶反應良好👨💻。”2019年度上海市科技進步一等獎獲獎作品——路面多維高頻檢測裝備和智能養護技術及應用的牽頭人、我校交通學院杜豫川教授告訴記者。

駕車出行是現在眾多百姓出行的日常方式。但你想過沒有✒️,路面不整、路況糟糕會給你的愛車帶來怎樣的考驗👩🏼🦲🤟🏻,你的心情又會變得怎樣?杜豫川介紹,我國道路設施體量巨大🥄,全國道路總裏程超過500萬公裏,但即使像上海這樣的城市,每年能完成的路面性能檢測量也僅有1/3。在路網交通擁堵狀態更新頻率已經能達到1次/分鐘的今天,上海的路網設施性能更新頻率尚只有3年1次的低頻。

為何如此?杜豫川介紹,這與原有設備依賴進口🤦♀️、價格昂貴且功能單一關系很大。這些維度單一、頻率不高的檢測數據使得我們的路面養護方案難以優化、投資也不甚合理,亟需多維度路面性能數據以推進養護管理工作的精細化。不僅如此♻,受限於路面性能數據的更新頻率和信息維度,現有的路面養護管理系統多采用簡單趨勢外延預測性能變化,養護決策指標也較為單一,亟需研發智能型決策支持系統🤽🏻,以提升路面養護管理的工程應對能力。

2009年起,杜豫川團隊首先開始檢測原理探索,隨著研究的深入👌,延伸至裝備和養護決策系統研發。歷時十年的研究,成績喜人,形成了一個較為完整的成果體系,並在多地推廣應用。“模型算法、采集裝備、決策系統三方面🧓,我們的研究多有新發現。”杜豫川說。

模型算法方面,團隊提出了振動時頻解耦(解耦就是用數學方法將兩種運動分離開來處理問題)與快速求解方法🤷🏽♀️🔙,突破了高頻數據的實時解算難題。項目建立了基於振動數據的路面平整度激勵響應模型和基於小波分解的橋頭跳車精準感知模型🎤,實現了宏觀不平順性和微觀異常損傷的高頻檢測,精度達90%以上。“為保障車路振動解耦模型的高頻解算,構造了快速多極邊界元法用於分析振動波在道路材料中的傳輸響應🧘🏿,使得計算時間縮短50倍👨🏿🔧,存儲量節約了7倍🦹♀️。”杜豫川說,項目開發了智能變頻的數據采集算法,實現了不同車速運行環境下高頻數據處理,單日有效檢測裏程提升至300公裏,采集效率提升了3倍🕵🏽。

路面的損壞樣式千差萬別,如何快速、精準識別出來?團隊建立了基於圖像、三維紋理和熱力屬性的卷積神經元網絡深度學習模型💃,實現了路面破損、抗滑性能、病害發育程度等多維信息的快速估計🚵♂️,精度達均90%以上🚂。為保障多層卷積神經元網絡模型的快速解算,團隊開發出共享底層特征矩陣方法進行特征降維處理🤜🏻🪄,計算速度提升1.5倍。在建立多維異構數據深層卷積融合模式基礎上,研製出路表損傷的精準識別車載設備🧘🏻,成功實現了路面多維參數的協同檢測👨🏻🚀,裝備製造成本降低至國外進口設備的1/10。

與此同時,團隊在高頻多維數據的時空分析上不斷優化算法,開發出數據驅動的智能養護優化系統。杜豫川介紹,這種損傷數據時空協同管理方法,成功實現了百GB(千兆字節)量級路面歷史數據的快速處理與智能養護時機和措施優化🐪;開發的多維次序組合的動量SGD(隨機梯度下降)排序優化算法,在城市級路網中較好地助力實現了損傷與舒適度的融合加權研判🙃,有力支撐了養護工單智能優化排序。

檢測設備

智能養護決策支持平臺

據了解,這項技術目前已經獲得授權國際專利PCT 5 項™️,國內發明專利 15 項,實用新型專利 6 項,軟件著作權 8 項;發表學術論文 67 篇,其中SCI收錄 42 篇。相關成果已經被吸收進入上海市地方標準🤟🏽。由梁文灝、王復明、李術才等院士組成的評審組認為🦄,該項技術研發了性能優越👣、性價比高的路面行駛質量快速檢測系列產品🍜,推廣應用前景廣闊,總體達到國際領先水平。美國工程院院士沙海(Shah)👦、華盛頓大學王印海教授,加拿大工程院院士沃森赫(Wirasinghe)紛紛點贊其開創性、富有成效的工作。

據悉,該項目成果在裝備銷售✭、檢測服務、養護管理三個方面的推廣應用,帶動新增產值近5億,新增利潤5000多萬,經濟和社會效益顯著🈁。成果在上海👍🦵🏼、山東、河北🦻✊、河南👩🦱👮🏻♂️、福建等十個省市廣泛應用🕠,上海的應用覆蓋超過95%的城市重要道路路面,每季度完成中心城區全部道路路面的性能數據更新,跟蹤未修補損壞18萬處。“港珠澳大橋、雄安新區都有我們的路面采集核心設備、智能分析技術和路面快速檢測裝備的身影。”杜豫川說。(程國政)