環境科學與工程學院學生在第十八屆全國環境友好科技競賽中摘取2項特等獎

來源👩🏼🦲:環境科學與工程學院

時間🧑🏻🤝🧑🏻:2023-12-24 瀏覽:

近日,2023年第十八屆全國環境友好科技競賽頒獎典禮舉行🤾🏼♀️,競賽一共產生4項特等獎,環境科學與工程學院的研究生團隊和本科生團隊斬獲競賽特等獎2項,分屬科技理念類、科技實物類。這2個特等獎獲獎項目的指導教師葉建鋒教授和董濱教授均來自徐祖信院士團隊。

葉建鋒教授指導的研究生團隊作品——“水陸共濟🍹,砥礪消黑—城市排水管道高有機底泥精準定位技術”獲得競賽科技理念類特等獎(該類特等獎共2項);董濱教授指導的本科生團隊作品—— “基於超高溫好氧發酵的社區濕垃圾原位資源化技術裝備”獲得科技實物類唯一特等獎。

所獲獎項:第十八屆全國環境友好科技競賽“科技理念類”特等獎 (2項特等獎之一)

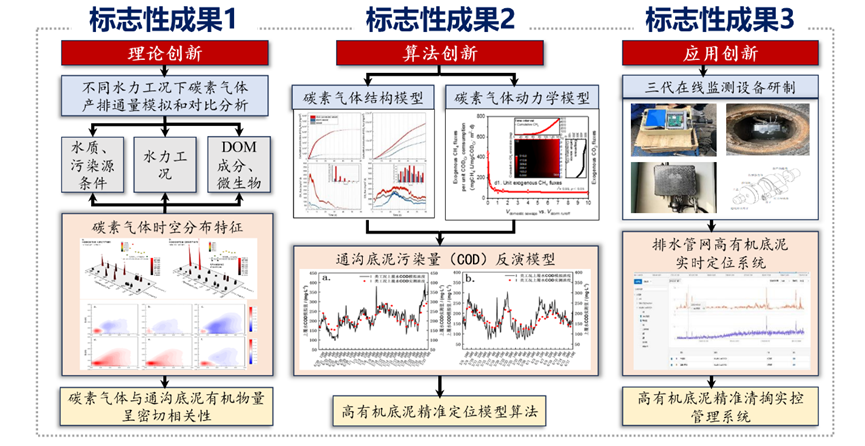

項目名稱:水陸共濟✍🏼,砥礪消黑——城市排水管道高有機底泥精準定位技術

項目成員:魏卿、祁海玥、裘晶晶🪬、任雪兒

項目簡介👳🏻:針對我國城市雨天入河汙染中有60~80%的汙染物來自管道內通溝底泥的特性📜🦹🏼♀️,葉建鋒教授指導研究生團隊,提出符合當前形勢的“水量不能減少但可以降低汙染物濃度”的控汙新思路🍀,創新性提出一種城市排水管道高有機底泥的精準定位技術,研製相應在線監測設備對高有機底泥精準定位,進而對其進行清掏以實現雨天入河汙染物的有效削減,為通溝底泥的精準管理與水環境保護提供了重要的支撐。該技術實現了高有機含量通溝底泥的精準化、智慧化定位♣︎,據此清掏可大幅降低人力和物力成本,應用前景廣闊。

所獲獎項👨🏻🦼:第十八屆全國環境友好科技競賽“科技實物類”特等獎 (唯一)

項目名稱🌥:“基於超高溫好氧發酵的社區濕垃圾原位資源化技術裝備”

項目成員:鐘欣茹、馮思盈、朱春宇、李國豪

項目簡介🏮🧑🏻🦳:隨著垃圾分類深入推進⚈,易腐發臭的濕垃圾產量激增,已成為垃圾分類與利用的痛點問題。董濱教授指導本科生團隊🙋🏻♂️,提出在垃圾分類背景下,將社區濕垃圾轉化為社區綠化基質,踐行“wastes to materials”的理念,實現社區濕垃圾從餐桌到綠地的轉化。團隊自主篩選並復配出本土化復合功能菌劑🌱,開發濕垃圾超高溫好氧發酵集成技術💁♀️;利用生物自產熱🧖🏿,使濕垃圾處理穩定維持在80℃以上🦔,顯著提升處理效率與達到資源化效果🍋🟩🐲;創新設計小型原位處理設備關鍵部件🎩,並獨立完成集成設計,實現社區濕垃圾的原位減量與資源化。項目成果在數十個城市與農村社區進行了試點應用,取得良好的示範效果。

全國環境友好科技競賽為從事環境領域研究的學生搭建了高起點、高水平、高質量的學科競賽和交流平臺,目前已經成為我國環境領域頂級學科競賽,從2006年首屆賽事舉辦以來,至今已成功舉辦18屆🔓。