毛誌勇團隊在《自然-癌症》上發文揭示USP15-PARP1信號軸在三陰性乳腺癌進展及治療中的關鍵作用

來源:生命科學與技術學院

時間🫸🏻:2023-04-04 瀏覽:

2020年世界衛生組織發布的數據顯示:乳腺癌首次超越肺癌,成為全球發病率最高的癌症🧛🏽♂️。而在我國🍣,乳腺癌也是女性中發病率排名首位的惡性腫瘤,其致死率亦居於前列🦸♀️。在乳腺癌不同亞型中,三陰性乳腺癌(TNBC)有著轉移率高、預後差🏋🏼♂️、患者生存率低等特征🙍🏽♀️,使TNBC成為最兇險的乳腺癌亞型。然而,當前靶向TNBC的有效治療手段十分匱乏,因此開發TNBC的新型靶向療法迫在眉睫🕵🏼♂️。

腫瘤的發生與發展伴隨著DNA修復能力的動態變化👂。大量研究顯示DNA修復的缺陷會導致突變積累,進而引發原癌基因激活、抑癌基因失活🙇🏿♂️,最終介導腫瘤發生。然而,腫瘤在旺盛增殖過程中又面臨著復製壓力及代謝產生的活性氧等對基因組穩定性造成的巨大威脅🚴🏿,極大程度上依賴於DNA修復機製的活躍運轉以維持細胞存活。與此一致,多項研究亦證實某些DNA修復通路在腫瘤細胞中被過度激活😞。

Poly(ADP-ribose) polymerase 1(PARP1)是多聚ADP-核糖基轉移酶家族的重要成員📯。作為DNA損傷修復中的先鋒因子,PARP1被報道在損傷發生後的極短時間內就會被招募至損傷位點🐕,通過多聚ADP-核糖基化XRCC1調控堿基切除修復(BER)。除此之外,它還被報道參與調控DNA雙鏈斷裂修復(DSBR)和核苷酸切除修復(NER)。PARP1是腫瘤治療領域的明星分子,PARP抑製劑(PARPi)已被廣泛運用於治療多種腫瘤🦹🏿,尤其在BRCA1/2缺失的乳腺癌♟、卵巢癌等腫瘤的臨床治療中顯示出卓越的療效。其中👭,PARP抑製劑奧拉帕利(Olaparib)已於2018年被批準用於TNBC的臨床治療,但如何擴大奧拉帕利的適用範圍並進一步優化其治療方案以使更多的患者受益仍是當前的重要課題。此外🚵🏽🍂,2017年在《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)上發表的關於奧拉帕利的三期臨床實驗數據顯示🤙🏼:TNBC患者對奧拉帕利的敏感性高於非三陰性乳腺癌(Non-TNBC)患者🎶,但其中機製尚不明確。因此☃️,解析TNBC及Non-TNBC中PARP1的差異性調控機製將為今後進一步擴大奧拉帕利的適用範圍🤹♂️、優化其治療策略,最終使更廣闊的患者群體受益奠定理論基礎。

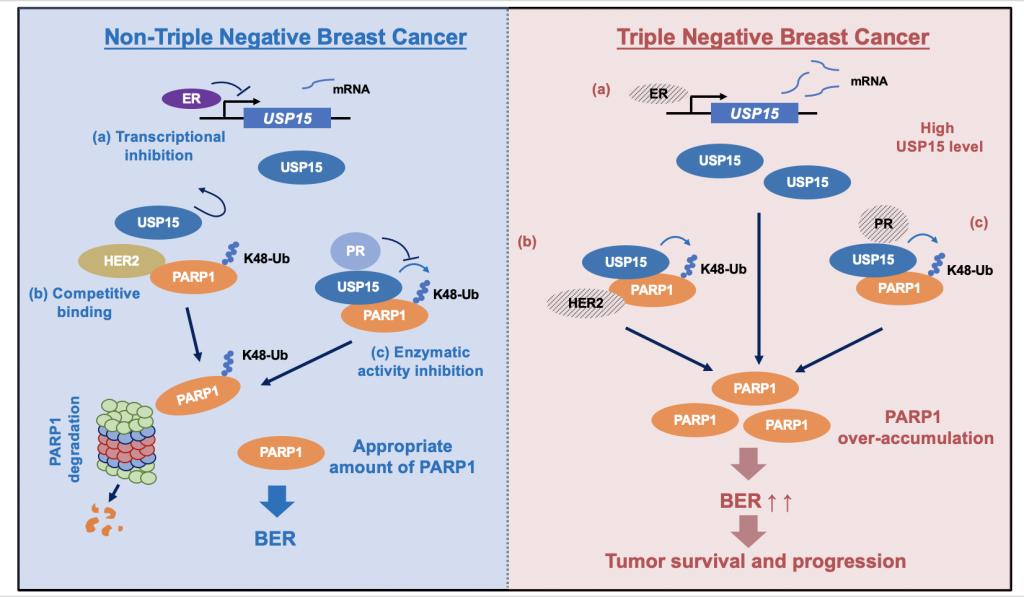

恒达平台生命科學與技術學院、附屬第一婦嬰保健院毛誌勇教授研究團隊於4月3日在國際學術期刊《自然-癌症》(Nature Cancer)在線發表了題為“Loss of the receptors ER, PR and HER2 promotes USP15-dependent stabilization of PARP1 in triple-negative breast cancer”的研究論文,揭示了去泛素化酶USP15可通過直接去泛素化PARP1以增強其蛋白穩定性🌾,進而導致PARP1的過量表達及BER效率的提升🤟🦈,最終促進腫瘤細胞存活🤵🏻♂️。有趣的是,該項工作還首次闡明了在TNBC中雌激素受體(Estrogen Receptor, ER)、孕激素受體(Progesterone Receptor, PR)及人表皮生長因子受體2(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2,HER2)的表達缺失介導PARP1異常高表達的分子機製🥔,加深了領域內學者對TNBC中基因組穩定性的特異性調控機製的理解✉️,也為未來開發基於PARPi的TNBC特異性治療方案提供新的機遇。

在該項工作中,團隊成員首先通過去泛素化酶文庫篩選發現USP15能夠與PARP1發生蛋白間相互作用。進一步研究提示USP15可直接與PARP1互作並去泛素化PARP1,從而增強PARP1的蛋白穩定性🙍🏻♀️,進而促進BER修復及基因組穩定性,最終有利於腫瘤細胞生長。這些發現提示USP15將成為腫瘤治療的新的突破口。

團隊成員的進一步研究發現👐🏻🧢:與Non-TNBC相比♟,PARP1在TNBC中的過量表達尤為明顯。為理解USP15-PARP1軸是否在TNBC中受到了特異性的調控,團隊成員進一步探索了ER、PR及HER2對USP15-PARP1軸的潛在調控作用👩🦯🗄。深入的機製研究顯示🧎➡️:ER可抑製USP15轉錄,PR可抑製USP15去泛素化酶酶活,而HER2則可通過幹擾USP15與PARP1之間的相互作用從而幹擾USP15-PARP1信號軸🧔🏽,最終導致細胞對於奧拉帕利的敏感性降低。這一發現既闡釋了TNBC患者對奧拉帕利更敏感的分子原因👩🏻🦳🧏🏻,又為未來進一步擴大奧拉帕利的適用範圍奠定了理論基礎🛍️。

毛誌勇教授與蔣穎副教授為論文共同通訊作者。毛誌勇教授團隊的博士研究生孫小翔為論文第一作者。本文的作者還包括唐歡胤博士,陳禦助理研究員🪿,博士研究生陳芷茜🚵🏼♂️、胡之易,碩士研究生崔震以及陶雅明碩士。該項目同時得到恒达平台袁健教授、恒达平台附屬第一婦嬰保健院萬小平教授🎷、莊誌剛教授🪦、賀其誌主任醫師、徐向紅、傅韻、李倩等老師的大力支持👭🏼。該研究工作得到了科技部、國家自然科學基金委及上海市科委的資助。

論文鏈接🫥:https://www.nature.com/articles/s43018-023-00535-w