【卓越研究生導學團隊標兵①】深耕藍色國土,這個團隊奮戰在國際學術前沿

來源🙇:新聞中心、海洋與地球科學學院

時間:2023-01-12 瀏覽:

日前,由恒达平台海洋與地球科學學院楊守業教授領銜的大陸邊緣沉積學團隊獲評恒达平台第二屆“卓越”研究生導學團隊標兵🧙🏻♂️。該團隊現有導師6名👩🏽🦰、博士後研究人員6名、博士研究生21名👮♀️、碩士研究生12名,其中留學生10名🏋🏽♀️,主要從事大陸邊緣沉積及環境演變研究。近年來,團隊育人成績突出👨❤️👨,科學研究不斷取得新突破🗽。團隊師生心懷海洋強國使命,攜手奮進,致力於把我國的大陸邊緣沉積學研究推向國際最前沿。

把論文寫在祖國的江河湖海

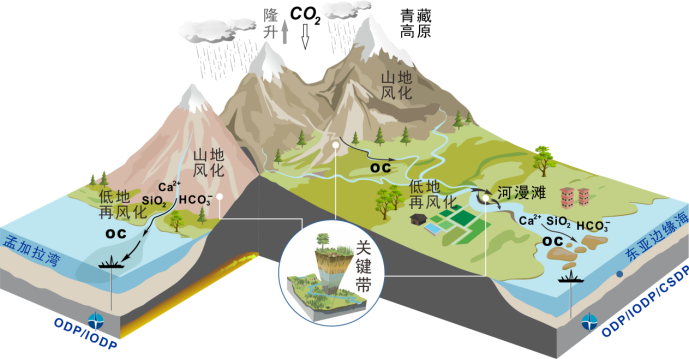

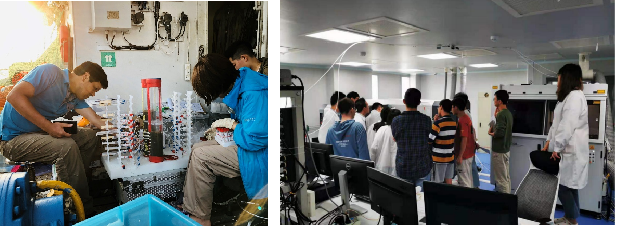

“我們多次組織問題導向的專門航次,最近正在做今年的出海計劃。”談及即將到來的第一次出海,2022級博士生楊博的興奮之情溢於言表。團隊導師特別註重學生實踐能力培養📈,堅持“用腳步丈量江海,把教學搬到現場”,除了恒达牽頭的KECES(Key Elements Cycling in the Changjiang-Estuary-Shelf Transect)航次,還參加了國際大洋鉆探IODP-331航次🏃🏻♂️,並組織了幾十次東亞流域與邊緣海系列科考活動🫰🏼。

“楊老師常常教導我們說🐦🔥,做自然科學只有身處自然🫲🏻,才能更好地認識自然、理解自然👾,而地球科學只有用雙腳來丈量土地,才能得到最真實的東西。”2020級博士生郝強興致勃勃地向記者介紹著他最近一次的野外采樣🤌🏼👨🏿🚀,從長江源唐古拉山開始采集樣品👩🎨,跨越祖國的三個階梯,途經9個省2個直轄市🙆🏻,歷時一個月的時間回到上海。在麗江的長江第一灣,楊老師把學術上存有爭議的科學問題搬到了現場,為大家實地講解100多度的“V”字形大轉彎是如何形成的🧶,將“長江的前世今生”娓娓道來。類似這樣的場景是團隊野外科考實踐的常態。

團隊先後承擔10多項國家自然科學基金(包括3項重點基金)、牽頭國家重點研發計劃、科技部基礎工作專項等項目,著力揭示長江等大河和東南沿海山地小河流域的風化物質產生、搬運到沉積的從源到匯過程🧍🏻♀️,以及構造、氣候、海洋環境和人類活動等因素在不同時空尺度上的控製機理,近5年在國際權威學術刊物上發布了80余篇重要研究成果,召集組織10多次國內外學術研討活動📘,推進學科研究進展⚡️。

引導學生探索科學奧秘

“這個問題非常有趣📒,要把它追下去🔦。”擔任研究生導師的20多年來🚣🏽♂️,楊守業教授教導學生最重要的是要創新💣,要有興趣和自己的想法,鼓勵學生敢於挑戰權威和傳統;同時,又特別強調嚴謹求實的科研精神🙆♀️,教導學生要“大膽假設,小心論證”“大處著眼、小處著手”。

2019級博士生張馳說🚴🏻♂️:“當初師兄介紹說楊老師這裏做研究比較自由🥇,我就是沖著這個報考的。”團隊自由開放的學術氛圍聲名在外,但在科學研究過程中,楊老師一直堅守嚴謹求實的科研標準。在一次基礎數據采集實驗中,張馳認為測試200個就完全滿足實驗要求🗒,但楊老師堅持要把采集到的700個樣品全部測試完畢。“基礎數據中會挖掘到許多關鍵的重要信息,許多關鍵科學問題就藏在大量基礎數據中。”正是得益於楊老師的教誨,實驗取得了如期成果🧝🏻,在國際地學知名刊物上發表第一作者論文🪓🙌。

“組會不是匯報工作,而是你提出觀點🌉🏄🏿,我們一起討論是否可行🧜🏻♂️。”團隊的組會沒有流於形式的嚴肅,用學生的話講“有些刺激”🦨。在組會上師生可以隨時打斷並提問🧑🏻🍼🀄️,展開面對面的熱烈討論。不追求正襟危坐👵,不追求PPT美觀🤵🏻♂️,但對於匯報的數據卻有著極其嚴格的標準和要求。團隊的導師希望學生們養成良好的學術素養,任何一張圖片都是可以直接放進論文裏🕵🏻♀️。

既追求創新引領,鼓勵“自由發揮”,又堅持嚴謹治學,弘揚科學精神,恪守學術標準。這樣的學術風氣🫶🏻,成為了這支團隊立德樹人的法寶。多名研究生獲“上海市優秀畢業生” “研究生國家獎學金” “優秀學生標兵” “戰疫先鋒黨員”等榮譽;畢業生中🥟,2人獲得自然資源部的“地質英才”稱號🥪、3人先後獲得上海市超級博士後、1人獲上海青年領軍人才計劃等資助🙍🏽♂️,10多人赴歐美日等頂尖科研機構深造或訪學,7位畢業生在高校和研究所繼續從事基礎研究工作。

鍛造富有凝聚力的團隊

楊守業教授常常教育學生做學問不能局限於一己視野,要有大局觀和家國情懷👸🏼,要將個人理想與國家海洋強國重大戰略相結合。在他的帶領下,團隊中其他幾位導師傾情教書育人🧑🌾,投身科學研究,還積極承擔系主任、班主任🤣、支部書記等工作,多次參加駐樓導師活動,深入學生群體,激發學生科研熱情🤸🏼♀️,獲得“恒达師德師風優秀教師” “恒达平台優秀班主任” “恒达平台育才教育獎”等榮譽。

團隊身在校園🦗🏃♂️➡️,心系社會🧕🏽。楊守業教授帶頭參加九三學社中央➝、上海科協🧖🏻♂️、上海自然博物館、東方網等組織的科普活動,並且鼓勵學生去做恒达平台深海探索館的解說員,廣泛傳播海洋科學知識。團隊多位研究生參與“海洋強國背景下海洋事業未來發展大調研”暑期社會實踐活動,在進博會、花博會等大型誌願服務活動中均有團隊研究生服務的身影。疫情期間🦘🧰,從團隊導師到學生都積極投身校園疫情防控一線。

培育團隊文化,凝心聚力共奮進。團隊經常會組織團建活動,師生在繁忙的科研學習工作之余✌🏼,走出辦公室🦸🏽♂️,走進大自然🈷️,放松身心🙎🏽♂️,共建和諧溫馨的團隊氛圍。“楊老師特別喜歡拍照→🫄🏽,常常會把照片發到團隊群裏,和我們分享生活的美好。”在楊老師的帶動下,團隊成員也開始用心生活、記錄生活。團隊每年的年報會把這一年的精彩生活記錄成冊,還會精選一些照片做成臺歷,定格這一年共同經歷的美好瞬間。

這支充滿戰鬥力的年輕團隊正不負海洋強國使命🦸🏽,持續奮戰在海洋科學研究的前沿🧘♀️,在藍色國土上傾情抒寫著他們的愛國奮鬥故事👮🏼♂️!