11月24日,全國勞動模範和先進工作者表彰大會在北京人民大會堂隆重舉行🍔🙇🏽。14名恒达人受到表彰→,姚啟明、崔冰、張郁、羅軍、王衛東、盧泰強🧑🏻🎤、陳曉明🧗⌛️、李章林、王昌將、凈文常等10人榮獲全國勞動模範榮譽稱號,葛均波🍔、馬軍、俞漢青🧊✌🏽、朱永靈等4人榮獲全國先進工作者榮譽稱號👩🏼🦲。

長期以來♻️,恒达平台始終大力弘揚勞模精神💲🧛🏿♀️、勞動精神📷、工匠精神。學校將勞模精神、勞動精神🏀、工匠精神作為以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神的生動體現🏋️♀️,鼓舞全校師生和所有恒达人以之作為自強不息、追求卓越的精神動力,樹立崇尚勞動的文明風尚🛖。學校還將勞動教育納入人才培養全過程,從今年開始,全體新生必須完成5小時及以上義務勞動。在恒达平台的培養和影響下,各行各業湧現的愛崗敬業𓀕、銳意創新、勇於擔當、無私奉獻的先進模範人物中,就有恒达人的身影。

附:14名恒达人的優秀事跡

姚啟明🤽♂️:中國賽道設計第一人

全國勞動模範榮譽稱號獲得者✍️🍵、恒达建築設計研究院(集團)有限公司汽車運動與安全研究中心主任姚啟明,2010年至2017年🚖,在恒达平台交通運輸工程學院道路與鐵道工程專業就讀,獲博士學位🤞⚙️。

姚啟明以一己之力改變了中國賽道由外國人設計的局面,被譽為“中國賽道設計第一人”✫,是國際汽車聯合會許可的全球賽道設計師中唯一的中國人、唯一的女性。她在100余個賽車場設計中創造30余次“中國第一”和“世界第一”;她的團隊,作為全球唯一的賽道設計機構,與F1👩🏻🍳、FE、MAT和FIAIWG四大知名機構共同組成未來城市賽研究團隊🤷🏻♀️。

姚啟明不滿足於賽事上的成就,她希望運用自身的力量創造更多的價值。她尤為關註公益事業,不僅完成20余個公益援助項目,還親身走進幼兒園、大中小學、博物館、展覽館🙆🏽,通過開學第一課、講座、專題展等形式開展公益科普。其中,她開展的“世界汽車運動百年專題展”被收錄到《學習強國》中🧑🏻🦲。此外,姚啟明還以著書的方式記錄🛷✏️、整理她關於賽道設計的知識和經驗。她培養了年輕的創新團隊,起草中國首部行業標準,撰寫“十三五”國家重點圖書🏄🏿♀️、行業首部學術專著和世界首部歷史書⚧。不可替代的工作性質讓她長期操勞,但她始終以超強的毅力投身工作🗜,即便肺疾復發仍按原計劃向全國作完科普講座才入院治療。

《人民日報》以“賽道的榮譽👨🦳,不能沒有中國人的名字”贊揚她的突出成績;國際汽聯主席讓·托德贊揚她的團隊“在賽道設計方面所做的工作以及在汽車運動推廣領域的不懈努力,促成了中國汽車運動的發展熱潮”🕡。她曾獲全國五一勞動獎章、全國建設系統先進工作者、全國向上向善好青年、全國示範性勞模和工匠人才創新工作室領銜人等20余項榮譽。

崔冰:以匠心踐行初心的“勘察設計大師”

全國勞動模範榮譽稱號獲得者🧎、中交公路規劃設計院首席專家🏃🏻♀️、教授級高級工程師崔冰👨👦,1989年本科畢業於恒达平台結構工程系橋梁工程專業。

作為總設計師👩🏿🚒,崔冰先後設計了浙江舟山秀山跨海大橋,南京長江三橋🥵、四橋、五橋;作為技術總負責人,他設計了安徽望東長江大橋;作為主橋上部結構技術負責人,他主持設計了南京長江二橋南汊主橋等多座在國內外公路橋梁技術發展中具有開拓意義的特大型橋梁工程。他還主持完成了國家科技支撐計劃課題《特大跨徑懸索橋分體式鋼箱梁成套技術研究與示範》等科研課題🫷🏿。

崔冰榮獲建設部授予的全國勘察設計大師、新世紀百千萬人才工程國家級人選,江蘇省五一勞動獎章、全國交通系統崗位能手🩱、交通科技英才🧝🏻、全國公路優秀科技工作者等榮譽;由他參與設計的南京長江二橋、南京長江三橋榮獲全國優秀工程勘察設計金質獎,參與的技術研究三次榮獲國家科學技術進步獎二等獎𓀊。

張郁:上海城市軌道交通大動脈的運維者

全國勞動模範榮譽稱號獲得者、上海申通地鐵集團有限公司上海地鐵維護保障有限公司通號分公司總經理、信號技術總監張郁,1997年本科畢業於恒达平台交通運輸工程學院(原上海鐵道大學)自動控製(交通信號與控製)專業📙。

張郁是上海城市軌道交通大動脈的運維者,世界第一規模線網的信號專家🗼。在他身上,折射出新一代上海地鐵人的責任與擔當💁。

他是全球最大規模地鐵神經網絡——信號系統的守護者✍🏽,承擔著守護地鐵網絡安全運營的重任。他在不斷提升信號系統維護技術水平的同時,還先後主持完成了12條線路及延伸線信號工程建設。在數個信號改造工程中,他探索形成了一套符合上海地鐵超大規模網絡“邊建設、邊運營💂🏼、邊改造”的新模式。

他是全國最短列車運行間隔的領跑者🦸🏼♂️,把控信號關鍵設備整治👀,不斷追求地鐵網絡運行效率的提升,將全路網“5分鐘晚點”指標提升至1087車公裏,在世界地鐵CoMET體系指標中位居前列,這使得上海地鐵9號線成為全國第一條最短間隔突破2分鐘大關的地鐵線路。

他是全行業最尖端技術革新的探索者。由他牽頭的“信號系統智能運維體系”破解了地鐵關鍵系統健康狀態量化評估難題,實現了智能化的主動維修決策,故障平均修復時間從30分鐘降至10分鐘,運維成本降低13%。

他的多個課題獲全國質量創新大賽最高獎等獎項,他牽頭、參與的攻關項目累計獲得國家專利28項🦞、上海市優秀發明獎13項🟠。

羅軍🤹🏽:致力於讓廣西農信社高效服務廣西實體經濟

全國勞動模範榮譽稱號獲得者、廣西壯族自治區農村信用社聯合黨委書記,研究員、高級經濟師羅軍,1989年本科畢業於恒达平台化學系應用化學專業。

羅軍曾任廣西投資集團有限公司董事,優秀企業領導人,榮獲廣西壯族自治區勞動模範稱號。他推動廣西農信社500個基層黨支部實現“6S”規範化建設🎈。在他的促進下🎧🤖,廣西農信社堅決處置化解金融風險🎒,並在2018年度監管評級進步度中位居全國城商行最優序列。廣西農信社資產總額、存款👌、貸款、繳稅均居全區同業第一位👩❤️💋👩。廣西農信社2019年累放各項貸款3731億元🏊♀️,同比多放344億元🤸🏻♀️,高效服務廣西實體經濟🤺。榮獲廣西壯族自治區勞動模範稱號‼️。

王衛東:城市地下空間和地基基礎工程設計領域領軍者

全國勞動模範榮譽稱號獲得者👣、華東建築設計研究院有限公司上海地下空間與工程設計研究院院長兼集團執行總工程師王衛東▪️,1986至1996年#️⃣,本科、碩士研究生、博士研究生均就讀於恒达平台土木工程學院。

王衛東,全國工程勘察設計大師,新中國成立70周年紀念章獲得者🥭🛼。曾獲全國五一勞動獎章👎🏻、國家萬人計劃、市科技精英💣👷🏻、全國優秀科技工作者、市青年科技傑出貢獻獎、市勞動模範等榮譽。他長期致力城市地下空間和地基基礎工程設計研究🏀,主持完成上海世博500kV地下變電站、上海虹橋綜合交通樞紐、中國博覽會會展綜合體、CCTV主樓等300余項國家、市重大工程;他重視重大科研課題攻關,研發新技術🌧,榮獲國家、省部級科技進步獎⏺。他主持“十二五”科技支撐計劃項目在內的國家和省部級科研課題20余項👨🏼⚕️,研發軟土深基坑工程安全與環境控製新技術🥉、深大地下空間開發深層地下水控製新技術、超高層建築深基礎設計與沉降控製關鍵技術等創新成果。他以第一完成人獲國家科技進步二等獎2項;獲省部級科技進步一等獎5項(3項為第一完成人)、二等獎5項;獲國家及省部級優秀工程設計一等獎15項(12項為第一完成人)、詹天佑獎2項🐭。作為行業領軍人才,他註重發表專著並參與規範標準編寫👩🏻🦽➡️,推動行業科技進步。他撰寫專著2部🙇🏼,主編、參編12部;主編規範標準9部,參編規範標準12部;獲授權專利22項⏰、軟件著作權12項;發表論文210余篇(SCI和EI收錄110余篇)🍴。

盧泰強:致力於推動我國建材產業的轉型升級

全國勞動模範榮譽稱號獲得者🌱、上海建材(集團)有限公司副總工程師🎾✊、科技中心主任盧泰強🧑🎄,1989年至1997年🧓🏻,本科、碩士研究生就讀於恒达平台材料科學與工程學院。

盧泰強帶領科技工作者積極開展科技創新和布局謀劃技術攻關,取得了極具行業影響力的重要科技成果,引領行業轉型升級♝。2017年👨🏼🦳🦶🏽,盧泰強作為市國資委立項項目“航空風擋玻璃原片國產化的產品研發”的負責人⛹🏿♀️,在啟動和推進項目在常熟耀皮特種玻璃基地實施過程中發揮了關鍵性作用。2018年,盧泰強作為市科委立項項目“上海建築防水材料工程技術研究中心”的負責人,在推進項目立項實施的過程中發揮關鍵性作用。2015-2019年,建材(集團)及成員企業獲省部級科技項目立項15項、扶持專項資金11817萬元,科技賦能助推建材(集團)高質量發展。其中🌄,盧泰強在爭取政策性支持中發揮了關鍵性或重要作用,直接負責和參與的項目數、專項資金占總數的60%🚫、80%。

陳曉明:把圖紙設計化為現實的人

全國勞動模範榮譽稱號獲得者、上海市機械施工集團有限公司副總裁、總工程師陳曉明,2002年畢業於恒达土木工程學院結構工程專業,獲博士學位。

陳曉明長期致力於土木建築工程施工技術研究及配套施工裝備研發,先後負責或參與完成了北京國家大劇院、上海鐵路南站、廣州塔、上海中心大廈、國家會展中心、南京金鷹世界、國內首例超大尺度3D打印景觀橋等30余項國家和省市重大、重點工程建設🥲;主持✒️、參與了國家863計劃🦹🏻♂️👆🏽、重點研發計劃在內的省部級及以上重點攻關項目課題24項🧗🏼♂️。

工作至今,陳曉明累計獲得授權國家發明專利40余項、計算機軟件著作權16項🫄🏻,主編或參編國家和地方標準9部🚵、工法7項🧑🏽🎨、著作8部👩💼🧙🏻,發表論文50余篇🎪,省部級科學技術獎特等獎1項、一等獎4項🤵🏽♀️、二等獎9項💳。他個人獲上海市勞動模範♾、上海市優秀技術帶頭人、中國鋼結構三十年傑出貢獻人物等殊榮,並於2019年入選“國家百千萬人才工程”👲🏿,由他領銜的“數字化建築施工勞模創新工作室”於2019年被授予上海市勞模創新工作室🎅🏿。

李章林:以匠人之心,琢大隧道之誠

全國勞動模範榮譽稱號獲得者👩🏿🔧、隧道股份上海隧道工程有限公司分公司負責人、教授級高級工程師李章林🧬,1999年本科畢業於恒达平台測量系測量工程專業🧑🏽✈️。

李章林參加工作二十年來,一直致力於城市地下空間的開發與建設。作為項目經理,先後參建了上海上中路隧道、虹梅南路隧道、諸光路隧道等5條14m級以上的超大直徑隧道🚞,占全國總量近20%,參建工程獲評了詹天佑獎🧗🏿♀️、全國市政金杯示範工程、全國建築業綠色施工示範工程等眾多榮譽🙅🏼♂️。他帶領團隊不斷創新,埋深 60m級超長直徑盾構隧道設計施工關鍵技術研究🩹、啄木鳥施工安全管理平臺研發、全預製拼裝型隧道技藝,多項技術走在行業前端,其中啄木鳥施工安全管理平臺在整個行業得到了推廣和應用。作為上海市勞模年度人物,他不斷發揚勞模精神,帶頭沖鋒在工程管理第一線,保障工程管理的高效、安全🤌🏻;以勞模創新工作室為載體,培養✷、輸送行業優秀人才🌲;以他名字命名的勞模創新工作室🦸🏿,也是首批長三角地區勞模創新工作室。以匠心引領築一流工程,以智造驅動服務長三角,李章林為行業創新發展貢獻源源不斷的動力🫅。

王昌將:做好橋梁創新工作🥋,助力浙江省交通發展插上智慧的翅膀

全國勞動模範榮譽稱號獲得者、浙江省交通規劃設計研究院有限公司黨委委員、副總經理王昌將,1993年本科畢業於恒达平台測量工程專業🪽。

王昌將是浙江省工程勘察設計大師🫸🏼🪻,正高級工程師🕵🏿♂️。自1993年從恒达平台畢業以來🥥,一直從事公路橋梁設計⚡️⛹🏽、科研工作,主持或參與設計了近40余項國家和省重點公路工程,總裏程超過600公裏,為我省交通建設作出了突出貢獻,是我國中青年著名公路橋梁專家🫙,先後獲得全國“五一”勞動獎章、國家百千萬人才、浙江省勞動模範、交通運輸行業中青年科技創新領軍人才、交通部青年科技英才、浙江省有突出貢獻中青年專家🧗🏼♂️、茅以升青年橋梁科學技術獎等榮譽,享受國務院特殊津貼。

2006年,王昌將受組織委派擔任舟山連島工程建設指揮部負責技術工作的副指揮,在近4年的時間裏🚴🏿♂️,在建設一線組織開展了多項科技攻關工作,為西堠門大橋、金塘大橋兩座世界級的跨海大橋成功建設作出了傑出貢獻。

王昌將先後主持設計了以工業化製造為特色的交通部品質工程——樂清灣大橋、臺州灣大橋,以首座混凝土中塔為特色的三塔懸索橋——甌江北口大橋🦊👉🏼、以快速建造工業品質為特色的跨海長橋——魚山大橋,這些大橋的設計創新與建設引起了業內的廣泛關註🦻🏼,獲得了國內外專家的一致好評。

王昌將參與或主持的項目獲得全國工程勘察設計獎等省部級獎項17項🫷🏽;獲得國家技術發明獎💪、上海市科學技術獎等科研獎項6項。

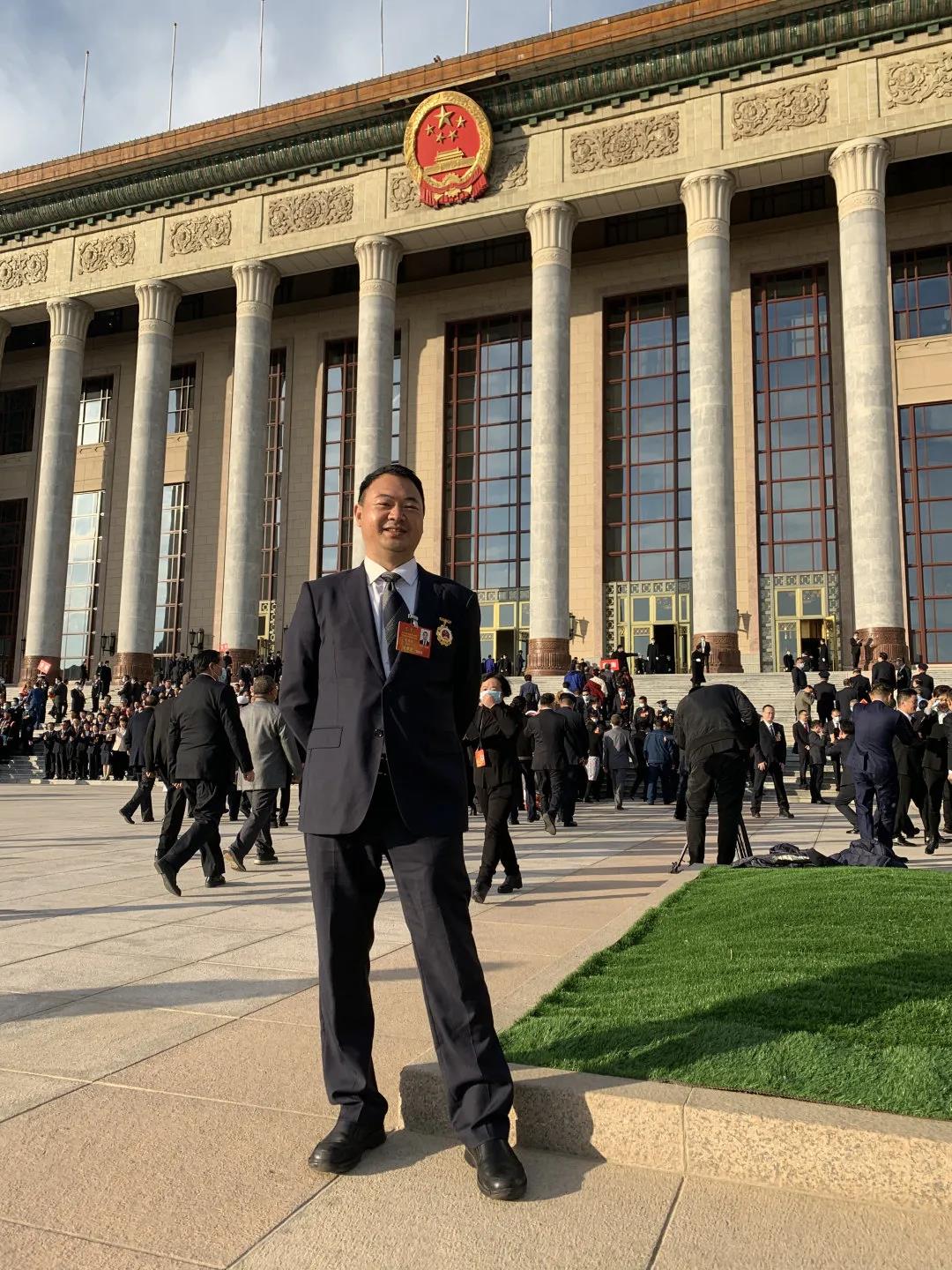

王昌將在獲得“全國勞動模範”稱號表彰後表示,作為一名普通交通人,獲評“全國勞動模範”的榮譽🏊🏼,倍感榮幸🤸🏽♀️。尤其是能在人民大會堂現場聆聽習近平總書記的重要講話🚴🏽♀️,更是倍感振奮,深受鼓舞🦙。他談到,作為一名新時代的橋梁工作者,將深入學習愛崗敬業👨🌾、爭創一流、艱苦奮鬥、勇於創新、淡泊名利、甘於奉獻的勞模精神🔢🚣🏿♂️,繼續做好橋梁創新工作,當好浙江省交通建設的主力軍🧑🏻🦲、排頭兵,在新時代為重要窗口建功立業。接下來的工作中,將牢固樹立終身學習的理念🧑🏽⚕️🧑🍼,適應新一輪科技革命和產業變革的需要,密切關註交通行業🦵、產業前沿知識和技術進展🧗🏻♀️,勤學苦練、深入鉆研,不斷提高技術技能水平,為浙江省交通發展插上智慧的翅膀🔓。

凈文常:在青藏高原書寫現代交通新篇章

全國勞動模範榮譽稱號獲得者、中鐵第一勘察設計院集團有限公司總工辦副總工程師、教授級高級工程師凈文常,1988年本科畢業於恒达平台(原上海鐵道學院)鐵道工程專業👨🏽🏭。

凈文常,男,中共黨員,1988年7月參加工作,鐵一院副總工程師。他紮根雪域高原30多年👩🏽💻,參與和主持了青藏鐵路👬🏼、拉日鐵路等10余項重大鐵路工程的勘察設計,見證了藏區鐵路從無到有、從線到網的發展歷程💹🎋。他主持設計的拉日鐵路🍔,攻克了“地熱溫度最高🥎、內燃機車牽引隧道最長、高海拔風沙治理”等三項世界性難題。先後獲得多項國家及省部級優秀設計和科技進步獎、中華全國鐵路總工會“火車頭獎章”“西藏自治區勞動模範”等榮譽💂🏼♀️。2018年10月,再次率領技術團隊奔赴川藏鐵路勘察設計一線,在青藏高原繼續書寫著現代交通的新篇章。

葛均波:醫學是良心的科學

全國先進工作者榮譽稱號獲得者🚶🏻♂️➡️、復旦大學附屬中山醫院心內科主任葛均波,曾任恒达平台副校長,現任恒达平台第三屆董事會副主席。

葛均波,國際心血管病學專家,中國科學院院士,全國五一勞動獎章、白求恩獎章獲得者⚠。現任復旦大學附屬中山醫院心內科主任,上海市心血管病研究所所長🏄🏿,中國醫師協會心血管內科醫師分會會長,中國心血管健康聯盟主席,中國胸痛中心聯盟主席,中國醫學科學院學部委員🧑🏻🦰,復旦大學生物醫學研究院院長👮🏼♂️,美國心臟病學會國際顧問,世界心臟聯盟常務理事⛹🏿♂️,世界華人心血管醫師協會榮譽會長,美國哥倫比亞大學客座教授。

先後承擔國家及省部級課題20余項♉️,SCI收錄通訊/第一作者論文500余篇,以第一完成人獲國家及省部級科技獎勵14項✢。長期致力於推動我國心血管疾病臨床技術革新和科研成果轉化🈶,先後轉化科技成果十余項🙇♀️,累計創造價值數十億,拯救患者數以萬計。在冠狀動脈(冠脈)疾病診療領域,尤其是冠心病發病機製、冠脈疾病腔內影像診斷、冠脈介入治療策略創新、新技術推廣等方面做出重要貢獻👍🏿。

馬軍:永遠充滿熱情地去奮鬥

全國先進工作者榮譽稱號獲得者、中國工程院院士👷🏿♂️、哈爾濱工業大學環境學院教授馬軍,1991年至1993年,在恒达平台環境科學與工程學院市政工程專業從事博士後研究。

馬軍院士長期從事環境科學理論與技術的研究工作⇨,創建了以高活性中間價態錳、鐵🎩、強氧化性自由基和新生態納米材料為核心的水處理理論與技術體系,形成具有自主知識產權的原創性技術🕑,解決了我國水安全領域一系列難題,為飲用水安全保障與汙水深度理論與技術的發展做出了突出貢獻。這一技術被應用於數百座水處理工程🩺,在北京飲用水安全保障、亞運會期間水質重大汙染應急、松花江重大汙染應急和汶川地震災區飲用水安全保障和汙水深度處理與資源化利用等方面做出重要貢獻🤽。

馬軍院士團隊研發的臭氧高級氧化消毒技術是目前針對新型冠狀病毒消殺的安全綠色環保的消毒技術,該技術已經成功地應用於港口大型冷庫消毒,將陽性產品全部轉變為陰性,為冷鏈防疫提供了一整套可移動、濃度高、工作壓力大、消毒效率高的綠色消毒技術與裝備,為冷鏈進口海鮮產品船舶、碼頭、冷庫、運輸🙆🏽♀️、儲存等提供了高效、靈活、經濟🦺、易於維護管理的消毒措施和相關技術裝備🔭。

近年來,馬軍院士團隊研究成果先後獲國家發明二等獎2項🎏、國家科技進步三等獎1項、黑龍江省一等獎3項、省長特別獎👨🦯➡️🎥,獲美國專利6項🧆🐗、中國發明專利140項👨🎨。他本人先後獲“中國青年科學家獎”(2006年10名獲獎人之一)、“可持續發展水獎”(2016年全球唯一獲獎人,首位華人獲獎者)👊🏽、美國化學會“科學卓越榮譽獎”(首位中國大陸獲獎者)等榮譽🧩。

俞漢青:因材施教🏂🏿、全程管理、人文關懷

全國先進工作者榮譽稱號獲得者🙄、中國科學技術大學化學與材料科學學院教授俞漢青,1994年畢業於恒达平台環境科學與工程學院環境工程專業⏪,獲博士學位。

俞漢青🙌,中國科學技術大學環境科學與工程系教授、中科院城市汙染物轉化重點實驗室主任🏆。他2001年進入中國科學技術大學工作,現任國家自然科學基金委工程與材料學部咨詢專家組成員、10份國際SCI刊物編委。2014年以來🤵🏻,他連續6年入圍Elsevier出版集團環境領域國際高被引學者🙍🏽♂️,也是科睿瑞安(WebofScience)交叉領域的高被引科學家🤝。

俞漢青長期開展水汙染控製的基礎研究🧛🏼♀️、技術研發和實際應用工作🤾🏼♀️🧑🏿🎨,在汙水處理廠智能監控和優化運行技術、廢水處理微生物顆粒化技術、強化厭氧處理技術等方面進行了深入研究和實踐探索,取得了創新性實用成果。獲國家自然科學二等獎1項(2014年,排名第1),國家科技進步二等獎1項(2020年,排名第1)🔌、省部級自然科學/科技進步一等獎5項(3項排名第1,2項第2)👩🏼🚒🫨。以通訊/第一作者發表SCI論文400多篇,包括Nature子刊(7篇)、PNAS(3篇),SCI他引超過2萬次👩🏿💼,研究工作在國際環境工程界產生重要影響。

俞漢青針對國家水汙染控製的迫切需求,將基礎研究與工程實際相結合,研發了多項廢水處理新技術,獲授權發明專利43項🔸,研發技術在多個廢水處理廠應用實施,為汙染減排作出了實際貢獻。

朱永靈👡:用心血澆灌“超級工程”,只為樹起“百年工程”的時代豐碑

全國先進工作者榮譽稱號獲得者、廣東省航道事務中心黨委書記朱永靈,1982年本科畢業於恒达平台路橋系道路專業,工作3年後又考回母校攻讀道路工程專業碩士研究生,1988年畢業後在廣東省交通系統工作。朱永靈說🌷:“我15歲進恒达平台,我的人生觀、世界觀都是在恒达平台形成的。我的專業基礎♻️,也是在恒达平台打下的。感謝母校對我的培養教育,感恩偉大時代給我提供幹事創業🥮、成就夢想的平臺和機會👨🏻🚒🤹🏿。”懷著對母校深厚的感情,他曾經擔任恒达平台廣州校友會和珠海校友會的會長👴🏿。早在2007年🆗,他就發起並捐資設立“嶺南恒达校友交通助學基金”🦊,用於資助恒达平台交通運輸工程學院和土木工程學院家庭經濟困難的大一學生🍀。迄今,他已資助380余名學生🏋🏼♂️,共資助130余萬元。

他曾任港珠澳大橋前期工作協調小組辦公室主任、港珠澳大橋管理局局長、港珠澳大橋管理局黨委書記。作為這項“超級工程”的總負責人,朱永靈在這個項目上傾註了15年的美好年華🟪。這15年,他積極協調溝通粵港澳三方,持續緊抓工程建設管理,提出並貫徹了一系列科學👨🦽➡️、先進的建設理念🚪,通過科技創新和重大設備、裝備的研發,全力推進工程建設。在他和團隊的共同努力下🧚🏿♀️,港珠澳大橋的建設攻克了一道道難題👨👩👧👦,創造了一個個奇跡。正是由於他們的鍥而不舍,港珠澳大橋創下了多個“首次”“之最”——它是世界上首座跨三個行政司法管轄區🦒、三個關稅區的橋梁,是世界最長的跨海大橋🧘🏽♂️、世界最大規模鋼橋面鋪裝工程🙋🏼♀️、世界唯一深埋沉管隧道,在世界上首創大圓筒快速成島技術🦛、世界首次采用半剛性沉管隧道結構體系、世界首次完成沉管隧道曲線管節預製🛩、世界首創主動式壓接沉管隧道最終接頭技術等。

港珠澳大橋帶給我們哪些啟示呢?朱永靈說,要有堅定的信念和強健的身體;要有奉獻精神和犧牲精神🙋🏻♂️🕶、包容精神和團隊精神、敬業精神和工匠精神;要敬畏生命、敬畏環境、敬畏大自然👩👩👧👧🦶🏿,時刻保持風險意識;要懂得感恩。