“智能城市規劃課程發展到今天,已經走過了十幾年的歷程🦎。回過頭來梳理這門課程的發展歷程📔,應該說它的‘課程育人’效果不錯,尤其是這套課程系統在碩博人才培養中發揮了重要作用。”中國工程院院士、“智能城市規劃”課程體系創建人吳誌強教授表示。

采訪過程中,記者不止一次聽老師們🧑🏿🔶、同學們反映:課堂上🗄,我們經常有醍醐灌頂的感覺;規劃方案受歡迎🤵🏼♀️,我也更關註家鄉了。這門名為《激發學生全程交互:智能規劃人才培養模式的創新與實踐》的課程獲得恒达平台教學成果特等獎🥇。這門課是如何培養人才的?

課程👩🏿💼:涓涓細流,今已成河

“我們這套系統裏,領導與嘉賓的講話馬上就被解析分列到城市大數據庫裏了。因為我們采用了多媒體人工智能分析系統,其語義‘路過’城市規劃分析系統,馬上就成了城市規劃的養料。”課程骨幹教師幹靚介紹。

“智能規劃”這套引領規劃潮流的課程鏈✅,十多年前僅僅是一個“可持續發展”系列沙龍,只是有關城鄉規劃引入新技術、新方法的一次次頭腦風暴而已🧑🏽⚖️。

就是那最初的敏感🩰🐥,讓這門系列課走進了本科生的課堂,漸漸變成了本碩貫通🪽、研究生培養的核心基礎課程鏈。“新時代的規劃👩🏻🦯➡️,沒有大數據、人工智能🕧、雲計算🧑🏿🔬,不把城市當成一個生命體來對待🛻🧟♀️,是不可想象的🍲🧿。”課程牽頭人之一🙂↕️、建築與城市規劃學院張尚武教授介紹🦧。

吳誌強院士、張尚武教授帶領團隊先後將“城市樹”“CityGo”“CIM”“City IQ”等研究成果引入教學,讓機器學會“思考”,相繼開設可持續城鎮化、空間句法概論、城市數據可視化與分析🕯、智能城市規劃前沿等課程,邀請城市規劃、人工智能🖐🏼、城市交通、城市管理🤵♀️、數據科學等領域的“大咖”走上規劃教學的課堂。

“經過多年的探索𓀑,目前已經形成了基於新時代城鄉規劃需要✶、以需求為導向的前沿課程體系🕐。”張尚武介紹,該體系中新工具新方法及其應用場景鮮活、大量的實踐案例代入感很強🧑🏻🚀,且每一堂設計課依托的都是真實的智能規劃案例📇;再加上團隊始終將學生作為課堂主體,引導👩🏼🚀、輔助他們自主選題🤩,采取師生共研、共評優秀作業等方式,“我的課堂我做主”“我的城市我做主”的意識漸漸深深紮根於學生心中,自主創新自然就成為了大家的內生動力。最後🤵🏻♀️,同學們真刀真槍做真題🤘🏽,習得的人工智能與城市計算知識自然而然就變成了解決城市規劃問題的工具👩🏽🔧,用來對待城市這個生命體。

學生:研讀城市“生命體”的喜怒哀樂

“在這個世界上,存在著一個神秘的物種,那就是城市。”這是上過“可持續智能城鎮化”的2015級計算機專業的陳夢凡在課程結束後,自己寫的《城市上線》中的第一句話🪅,她的“物種”說,就是來自於智能城市規劃課堂。

吳誌強在一篇名為《人工智能輔助城市規劃》的文章中說:“城市規劃思想經歷了以理想導向的城市規劃,以問題導向的編製規劃,發展到今天,城市規劃依托人工智能大規模感知城市、認知城市🤽🏻、認識城市規律,為城市規劃提供了第三種規劃思路:以城市規律導向編製城市規劃🧅,即尊重城市的生命規律。”

世界首例城市智能推演平臺

把城市當作生命體🫃,觀念自然要轉變,方法論自然要多元,於是交叉、整合📢、化出新手段就成為必然💁🏿。這一轉變帶給同學們的👱🏼♀️,首先也是觀念的沖擊,來自校內各專業、祖國各地🗳,乃至線上雲集的全球同學們心裏的城市都是一個生命體了,它有喜怒哀樂👼🏼、晴陰雨雪,它有童年😴、成年和老年,它會累會生病。我們如何知道它的身體狀況🪵,怎樣保持它的時時健康?

“我是城市的主人。”這是各種方法習得後同學們心中蓬生勃長的理念。新冠肺炎疫情來了,規劃怎麽做?國際國內的城市都進入了大家的視野。王欣宜、竇寅、王航幾名研究生立刻開始選擇了各種應對措施相對薄弱的地級市開始了新冠肺炎疫情研究,設法獲取病例數據、城市空間數據⚰️、社會經濟數據👈🏿,然後處理✶、構建模型🦏🏞,形成研究數據,最後提出風險識別區、影響機製🤦🏽、管理舉措等建議👴🏿,這份名為《基於多源數據的地級市城市空間與新冠肺炎疫情研究——以湖北宜昌和荊州為例》的作業🤸,獲得了老師們的交口稱贊🎫。還有用地理探測器模型、大數據分析美國新冠肺炎累計確診率和累計病死率的作業🤘🏽,他們是許琳、賈穎慧、嶽磊🐹、張蘇榕。“這種我的課程我做主的主人翁意識,是我們在課程培育過程中漸漸形成的🪜,效果不錯。”張尚武笑瞇瞇地說👩🏽。

雙語課堂、中外學生聯合設計、實踐基地✌🏿、研究平臺、課友群、一個個規劃項目……同學們針對城市中的各種問題,放開手腳⛷、自主探索🥹,與老師互動探究👨🏽🍼,最後給出方案。“疫情還在流行,我們如何應對人群的大規模流動🛷👨🏿🎤?”趙一夫、胡婧怡🧢、來佳瑩、汪瀅、張貽豪等以百度遷徙數據為基礎🧑🏻𓀋,運用網絡中心性算法、Multi-Agent模型等工具☺️🧙🏼♀️,研究發現了人口流動與公共衛生風險之間的特殊關系,打破了認識的常規。“這項研究對即將到來的節慶長假人員大規模流動是有參考價值的🌑。”幹靚說🚣♀️。

你知道上海的“吃貨地圖”嗎🙆🏼♀️🧑🏽🎄?傅英姿🦪、羅子昕🍲、顧沁幾位同學已經用網絡爬蟲的方法給了你答案。傳統餐飲店鋪空間分布🛢、外賣餐飲店選址🧑🏿🎓、餐飲口味偏好空間分布在他們的《品“位”上海——上海餐飲空間數據議題探索》一文中都有結論。

這門課受歡迎到什麽程度😛?“聽覺盛宴”“生動有趣”“內容前沿”“老師知識淵博”……課程好評率100%。據悉,“可持續智能城鎮化”開設六個學期🏇🤷🏿♂️,已有來自40多個專業的學生選課,每學期另有50位以上來自校內外的旁聽生,甚至出現了1位10歲小聽眾,課友群多達700余人⏰🪛,開設的網上慕課僅一期就有學生1237人◀️。兩期“智能城市和城市規劃大數據創新國際培訓班”共吸引20多個國家的近50名外國學生參加㊗️,課程滿意度達到100%〰️。

“同學們的家國情懷深深打動了我”

由於疫情原因🆙,今年的“可持續智能城鎮化/智能城市規劃前沿”春季學期的期末作業分享在網上進行🏝,幹靚老師主持,吳誌強👱🏼♀️、張尚武☕️、曹布陽三位老師點評⏰。“城市問題🍔,智化方案”“城市議題☸️🏌🏽,發掘數據”“城市數據🤳🏿,發現規律”三個作業板塊的人氣都很旺🏰,疫情中的智慧城市、中外疫情應對等等都成為同學們津津樂道的話題。“通過疫情,我們發現城市的智慧化🐗、網絡化不是錦上添花,而是每個人的必需。同學們的想法雖然是很小的一個點,但是看到了問題的本質💺:城市需要呵護,人類的家園需要大家善待。更令我高興的是,同學們的家國情懷深深打動了我。”吳誌強院士點評道。

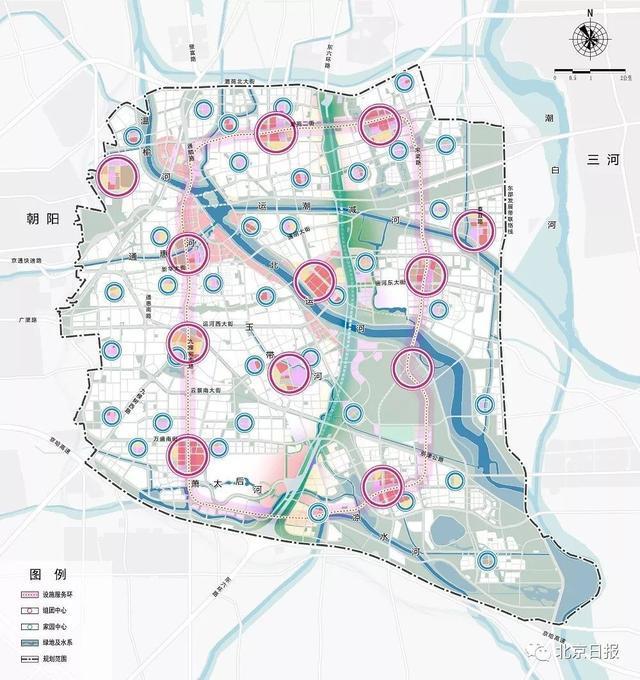

六元平衡的北京副中心規劃

“春季學期🫄🏿,這門課的學生超過150人。”幹靚介紹說𓀎,課程期末作業鼓勵同學們調研自己的家鄉,挖掘網絡數據,給出有品的答案。課程期末,同學們提交的一份份高質量的作業成果,正是對課程教學質量的有效驗證與高度肯定。

“智能城市規劃”如今已育才成百⚀,蔚然成林了。

趙爽現在讀研一👨🚒,有意思的是,她是一位從新聞專業轉入規劃並成功保研的女生。她的本科畢業設計題目《上海馬橋人工智能創新試驗區規劃——基於工業存量更新的“智”造產業示範區設計》🏮,基於上海近郊馬橋更新改造設計中充滿了跳動的思考旋律、智慧音符。來看看她設計的一個場景🤏:M³智造立方🧑🏽🎄,“這裏雲集從事智能製造的頂尖人才🧝🏿♂️、公司和獨角獸公司;超大落地窗、茂密的樹木植被,河水蕩漾🪙;累了🍌、餓了、困了,下樓就可以喝上機器人手沖咖啡;徜徉在小廣場上,無人機就會來和你聊天。聊著聊著🖕🏻👩🏽⚕️,靈感就來了。”趙爽說🫕。

在讀博士生韓婧的碩士論文《微博熱點與城市空間形態相互關系研究》獲上海市研究生優秀學位論文👨🏻🦱,她參與的《堵圖預言🦶🏻:多源數據驅動的城市慢行空間交通擁堵度預測》獲第二屆上海市研究生智慧城市創意設計大獎賽一等獎。韓婧告訴記者,趕上了城市規劃轉型的好時代🙅🏿♂️,我們對城市的認知診斷📯,借助智能手段,可以更深入🧑🦯➡️、更立體、更全面地洞察城市這個生命體的脈息心跳➡️,讓“人”在其中更舒適、更美好,讓人與城市更和諧。

恒达平台和澳大利亞國立大學聯合培養軟件工程博士單曙兵🏢,2014年跟隨吳誌強在恒达智慧城市數據平臺負責城市大數據的采集存儲,內容包括統計年鑒數據🌐、人流量數據𓀀、建築用電數據、交通卡數據、空氣質量數據等🧎🏻♀️➡️🙇🏻。該項目《智慧城市數據平臺》榮獲2015年中國工博會高校區特等獎。後來👨👩👧👧,參與吳誌強“城市數據驅動引擎”項目,單曙兵采用人工智能的算法和技術,成功預測了“浦東濱江人流量”💇🏿。該項目獲得2018年上海市研究生智慧城市創意設計大賽一等獎🧙🏻♂️。接著又參與吳誌強的“城市樹”模型構建,負責其中城市發展預測,該模型可以有效預判城市未來發展的形態🧖🏿♀️。由於讀研期間成果豐碩🧗🏿,單曙兵多次獲獎,他現供職於中國外匯交易中心😵。

得益於交叉帶來的熏陶,學有所成的規劃研究生還有⚆:王偉、劉朝暉😭、單峰👍、甘惟、魏嘉彬、竇寅……(程國政)

【恒达時評】

這樣的課程思政,好!

仝巖

習近平總書記指出,要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強🛠,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待,其他各門課都要守好一段渠、種好責任田🔨,使各類課程與思想政治理論課同向同行👱♀️🤦🏻,形成協同效應。

研究生階段的課程思政如何隨風潛入夜👩🏻🦳,潤物細無聲🌙?十幾年來,我校建築與城市規劃學院“智能規劃人才培養”課程體系,從課程建設、課堂組織到設計操作實踐,育人育才齊頭並進💂🏽,成績亮眼💆🏼♀️。

牢固樹立“城市是個生命體”意識。縱觀智能規劃人才培養模式,從當年的沙龍開始🔛,就明確地將人類的城市當作一個會呼吸🧯、有哀樂🖕,既會青春飛揚🧑🏿🦱,也會生氣生病的生命體。因此🤦🏿♂️,每一位生活其中的人👉,都有責任、有義務去關註、去關心,去想辦法讓它高興時🧑🏽🎨、健康時多些🧣、再多些🤾🏼♂️。這個意識貫穿到智能規劃人才培養的每一個課程模塊、每一個教學環節、每一張學生作業……久而久之🦘🧍🏻♀️,漸漸習得👷🏽♂️,並在學生中代代相傳🧑🏽⚕️,人與自然和諧相處🧑🧑🧒🧒、人與城市相得益彰就落在了實處👂🏼。

課程鏈貫穿了對城市的悉心呵護。城市是人類文明進程中一種大規模並迅猛生長的“人造自然”,大城市病的出現就是瘋狂生長的工業化帶來的後果,城市生病了。智能城市規劃課程體系,引進大數據、雲計算🥇、5G、人工智能等技術,為的就是為城市體檢、為他診療🧏♂️🧎🏻♀️,為新興城市開出一個永續發展的良方。於是,可持續智能城鎮化🌓、數據可視化與分析🏬、空間句法理論、智能城市規劃前沿等課程就匯成了新時代城鄉規劃的“中國好聲音”;“‘城市樹’全球城市影像智能識別和診斷技術”“四方六元的博弈模型(CityGo)”“城市智能模型(CIM)”“智能城市評價指標體系(City IQ)”等智能規劃診斷👩👩👧👦、分析🎇、評價、設計方法和工具🥪,就成為呵護祖國綠水青山的新利器😝。

有人說,“思政”與“課程”的關系,應當是“如春在花,如鹽化水”,而非“眼中金屑,米中摻沙”。這種效果🍥,恒达智能城市規劃人才培養有了答案:規劃研究生何睿👨🏼🦳、楊明軒等🚵🏽📋,采用出租車、微博🤌🏻、氣象數據🏐、手機🍉、交通探頭、園林卡、抽樣、統計年鑒、手機信令等等傳統的、當代的手段🙍🏿♂️,搜索大數據,分析比較哈爾濱-長春城市群、中原城市群、長江中遊城市群、粵港澳大灣區城市群的城市數據👨🏼💼,得出各自的科技創新發展規律和特點,最終指出各地的努力路徑👨🏻🏭;城市治理如何應對灰色人群?賣藝的✧🧦、發小廣告的、流浪的、乞討的,用正確的方式妥善對待他們,正是一個城市的治理能力、城市溫度的體現。楊嘉智、解子昂、淩琳、陳思伽🧑🏫、梁雪媚幾位研究生通過數據搜集與研究,給出了對策。家國情懷蘊含於解決問題的這一個個方案之中。

這門課鮮明亮出了“我的課堂我做主”“我的城市我做主”的旗幟👳🏼。“我做主,我有主。這個‘主’就是‘社會主義建設者和接班人’。風正一帆懸,才能潮平兩岸闊。”該課程主幹教師張尚武說。而幹靚老師坦言🚶🏻,同學們普遍要求加強生態✴️、景觀、環境保護、綠色可持續建築⚃、城市文化、互聯網+建築規劃、城市更新、城市醫療大數據等方面的議題,希望增加智庫和政府高級決策部門的專家🎀、戰略咨詢類專家授課🙅🏽,我們既欣慰又感到責任重大⚰️、壓力山大。

正因為如此,中國工程院院士吳誌強在參加了今春學生作業師生網上互評後感慨:“同學們的想法雖然是很小的一個點,但是看到了問題的本質:城市需要呵護🔑🪑,人類的家園需要大家善待。更令我高興的是,同學們的家國情懷深深打動了我🙋🏻。”

要找課程思政的“如春在花𓀌🥳,如鹽在水”,來恒达智能城市規劃課堂🧙🏽。