“政立路580弄小區昨天剛剛開了一扇通向創智農園的門,現在居民到我們社區規劃師辦公室來就更方便了。”3月14日,五角場街道社區規劃師、我校建築與城市規劃學院劉悅來老師興奮地告訴記者。2018年初,楊浦區與我校建築與城市規劃學院簽約,聘請12位規劃師擔任區內12個街道鎮的社區規劃師,參與指導社區微更新。如今情況怎樣了?

規劃師們迅速行動起來

“簽約後,我們的規劃師們便結合課堂教學迅速行動起來。”建築與城市規劃學院副院長張尚武教授介紹,12位社區規劃師根據各自對口的街鎮,結合社區發展實際需求,深度參與、指導了各個街鎮2018年度的社區微更新、美麗街區、美麗家園等工作項目;積極配合街道大調研工作,深入了解社區存在的問題與居民訴求,協助推進楊浦區社區更新項目的開展。

張尚武說,社區微更新的特點就是細、小,東鱗西爪零散瑣碎,社區居民的訴求、各自的方法與策略都不相同。創智農園展開得早,劉悅來博士以它為基礎去年7月發起創立了社區規劃師辦公室,指導了政立路580弄、國定路600弄美麗家園建設以及五角場街道社區自治項目。

不僅如此,規劃師們積極開展面向社區規劃師、街鎮、居委及社區居民的培訓工作。張尚武說,5月份開始,我們共組織了14場社區規劃師培訓、3次社區營造工作坊。“培訓立足人、文、地、產、景五大方面,從內容設計、社會學研究方法、社區營造經驗、社區經濟文化資源整合和機製研究、社區公共空間品質提升著手,幫助社區規劃師探索適合楊浦社區的工作方法。”該區媒體報道說。這些活動贏得了各街鎮、居委、社區居民的好評,大量媒體跟進報道,加上微信公眾號,“楊浦區社區規劃師”一事廣為傳播。

社區規劃師的工作形成了不少亮點。“何為城,何為市?城市是否就像人類一樣,擁有自己獨特的氣質風格?”去年8月4日,20名初中生來到楊浦區延吉街道,走進我校和楊浦區延吉新村街道聯合主辦的“小小規劃師”公益課堂,跟隨我校規劃設計研究院梁潔感受規劃的科學與藝術之美,感受城市的溫度與美。張尚武說,不僅“小小規劃師進社區”等系列講座,還有“微課堂”、工業遺產參觀等活動,鼓勵孩子們了解與參與社區事務。“抓小囡,抓到根上了。”社區居民紛紛點贊、積極參與,上課的日子裏盡現一人聽講,全家上陣,社區的事瞬間變成自家的事了。

社區微更新成了第二課堂

“希望老菜市場周邊的環境變得整潔。”“我在住在河邊,卻從未享受過濱河空間……”“大橋下面的空間或許可以利用起來做一個籃球場?”這是去年夏天3個月的時間裏,大橋街道社區規劃師陳泳經常聽到的居民的訴求。

作為12名社區規劃師之一,陳泳負責的大橋街道是一個東界楊樹浦港、西鄰楊浦大橋、南北由杭州路、平涼路圍合成的矩形區域。自2000年以後,街區從原來的產業基地與工人聚居區逐步置換為融醫院、辦公、商業、小學、賓館與各種類型的住宅的生活型街區。 “這片區域的問題在於不同屬性的產權用地呈現鮮明的碎片化,各片區只關註自己的一畝三分地,不關心街區整體公共環境的共同維護與改善。”陳泳指著車水馬龍、亂象叢生的街道說,人多、車多、停車多,缺少公共空間。

記者觀察發現,紅房子醫院與杭一小學附近,每到早晚高峰時間,兩個方向車流就會匯聚於此,交通擁堵嚴重;社區菜場長期對周邊的長城飯店帶來噪音幹擾,渭南路沿路民居的違章搭建影響了周邊綠地匯方的樓宇形象……陳泳領著本科生們,分成不同的小組,走進街區內的改造點位勘察走訪,設計方案。

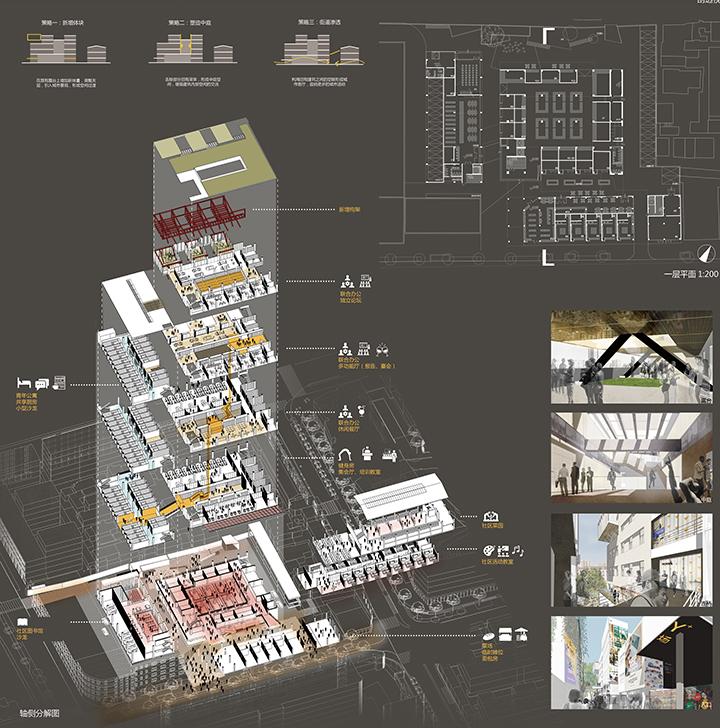

炎炎夏日裏,團隊幾乎每天都要來來回回走一遍,與居民交談,統計街區人流車流量,設計方案並實地對照,為老社區改造了橋下空間、醫院旁道路、歷史風貌建築與菜場周邊的新舊交錯空間……菜市場和長城飯店區域,商販反映最多的是菜場周邊的停車亂象。史瑞琳小組實地走訪後,在沈陽路與眉州路沿街商鋪的後面發現有一座廢棄的老機電廠廠房,他們迅速將廠房納入方案中,將其打造成一個“社區客廳”:建築底部設社區菜場、集市與咖吧;中部布置公共食堂、社區圖書館、健身中心與公共教室;上部布置聯合辦公空間;屋頂設置社區菜園與觀景平臺,提供休閑活動場地。

大橋街道沈陽路街區,學生就著廢舊倉庫設計的“城市客廳”

楊樹浦港沿岸區域,因沈陽路段空間長期封閉導致人流量稀少。勞藝儒小組的設計打開了北段區域的封閉欄桿來連通濱水景觀通道,形成連續的濱水步行環境。南側的設計考慮杭州路第一小學學生、周邊居民和紅房子醫院的需求,在橋頭設置休閑書吧、利用堤壩立體化設計停車位等;同時將防水堤壩與不同高差的休閑綠化平臺及坡道統一設計,為市民提供豐富變化的親水遊憩場所。

城市的橋下空間經常淪為棄地。楊浦大橋的豎向空間有待挖掘。於是周逸文小組在大橋下設計了戶外運動與休閑空間,同時考慮到居民過街的需求,架設過街天橋與樓梯。整個設施順應高架橋形態,加入漫步環道補充建築中的運動功能,這樣一來街區周邊居民就可在不同高點體驗城市景觀了。

“這樣的設計課題不同於以往,它是一個真實的項目,基地、使用者和設計目標都真真切切地存在著,等待我們去挖掘、探究、解決。”周雨茜同學說。采訪獲悉,同學們為了得到準確數據,一遍又一遍反復測量場地;他們走遍了目標基地的每一個弄堂小巷,一日復一日地與居民、管理者,甚至過客交流;完善微改造方案的過程,更是海報、訪談、頭腦風暴……各種方法齊上陣。

“社區微更新,居民是主人,規劃師首先是傾聽者、響應者,然後才是引導者,以問題為導向,回應居民的美好生活願景。”陳泳表示,深耕社區,發現問題,探索出一種成本低、參與度高、易於復製推廣的社區微更新路徑,是我們的願景。

一個成長性很好的案例

一年的社區規劃實踐,規劃師們發現居民大多還是把我們當成“問題解決者”。“目前我們在街道的角色還是單一的設計師。”該學院王紅軍介紹,街道每次找到他都是帶著項目來的。“我們有一個街區需要重點整治,王老師幫我們設計一下?”“某小區想做個社區小花園,王老師來看看……”王紅軍認為,社區規劃師應從單一設計師轉變為策劃者、推動者,可以從規劃的角度為街道提出一些重點項目,並推動不同街道和部門實現橫向合作,讓社區微更新項目跳出“井”。

“目前上海的微更新項目遍地開花,楊浦的項目應該做出楊浦特色。”負責四平街道的張尚武教授舉例說,比如健康如何跟社區結合、特色街道整治、無障礙城市系統建設等,都可以在楊浦範圍內做成樣本,抓住每個項目的類型和理念,形成在某一領域的集中示範點,這將在更大範圍內發揮微更新項目的帶動作用。

讓成熟的社區更新項目發揮更大的作用。“創智農園,是創智天地的一塊公共用地,面積2000余平米,有些淩亂,還影響了創智坊社區的整體觀感。”劉悅來介紹,2015年我們開始介入,我們與社區居民一起將它變成為一個小小的農園,城市中的一塊綠洲,一個蔬菜種植教學園地,也是一個所在社區居民與朋友、鄰居和大自然接近的地方。居民們自豪地稱它為“伊甸園”。現在,這裏春天花兒艷,夏天瓜果香,秋天更是隨處可見的各種蔬菜、稻谷、瓜果、香草……。這裏,4節集裝箱,刷上白灰,擺些木頭和綠植,搖身一變為情調滿滿的果茶廳,便成了社區自然教育和文化體驗中心。箱內的種子圖書館、兒童閱讀角、城鄉互動格子鋪……社區居民的各種需求都能滿足;室外兒童遊戲區,松樹皮圈出一塊童趣滿滿的地盤,廢舊車胎被噴上了七彩的顏料,與都市田園渾然一體又飄然出跳。

一米菜園、農夫集市、做個有情懷有理想的吃貨……創智農園趣事多多、亮點多多。“我們一直試圖打開創智片區與隔壁社區的門。”去年開始,社區規劃師劉悅來一方面帶領同學們在圍墻一側的政立路580弄小區中開展細致深入的社區規劃,並通過各種活動和居民們交流方案,參與式的社區規劃讓居民們紛紛點贊;另一方面,劉悅來將五角場街道社區規劃師辦公室設在圍墻另一側的創智農園,將此地作為參與式社區規劃的基地,方便收集居民意見及開展社區規劃相關的社區活動。再加上舉辦了持續兩年的“共治的景觀”工作坊及楊浦區社區規劃師培訓等,引入吳楠、山崎亮、饗庭伸、木下勇等國內外社區規劃及營造專家到現場指導工作。

規劃師與居民協商中

調研中

調研中

終於,在居委和居民們的努力下,結合年初開始的“美麗家園”建設活動,破了小區和創智天地間的圍墻,門開了。“這預示著創智坊總體睦鄰片區的社區規劃進入了新的階段。”劉悅來很是高興。

與此同時,他還將經驗帶入五角場街道鐵路新村小區中心花園改造中,充分挖掘社區文化、居民自治、高水平可持續美化都是生態微更新的範式。“可收集小區裏的廢舊物品,用來打造花園。”“小區兒童較多,得有一塊兒童玩耍區域,地面遊戲塗鴉也需要設。”“西側靠近圍墻地塊總在陰影中,可結合現狀的卵石小路打造成藥草園”“圍墻上可塗鴉、可設種植筐,塗鴉可以鐵路文化為主題”“中心花壇可增加木質座椅、添置植物漂流臺”……設計方案中,這些點子都是和居民深入互動探討並一一確認形成的。此外,垃圾桶的改造也要按照“有害垃圾、可回收物、濕垃圾和幹垃圾”四分類標準並藝術設置,且說“成本較大,可以選擇一個進行重建作為宣傳科普點,逐步升級”。

2019,微更新項目全面實施

張尚武介紹,目前12個街鎮的微更新項目設計方案已獲楊浦區規劃委審議通過,將逐步實施。這些項目是新江灣城街道時代花園小區東側綠地改造、定海街道隆昌路542弄小區綠地及廠房改造、江浦街道打虎山路公共空間微更新、控江街道控江四村中心綠地改造、平涼街道明園村公共中心微更新、四平街道四平路1028弄社區空間微更新、五角場鎮翔殷三村中心花園、五角場街道鐵路新村小區中心花園改造、延吉街道延吉二三村小區中心花園改造、殷行街道開魯三村中心花園改造、長白街道安圖新村38號小廣場改造、大橋街道中王小區(眉州路950-956號)公共空間微更新計。

長白街道安圖新村38號小廣場改造

“陪伴式規劃將是我們主要的參與方式。”張尚武說,根據以往的經驗,我們建議今年應加強頂層設計,以期更好發揮社區規劃師的作用;完善社區規劃師工作機製;推廣成型經驗,增強楊浦社區規劃師工作的示範性。(程國政)